首先须爱理性,愿你的一切文章永远只凭理性获得价值和光芒。

毕达哥斯拉曾说“别的动物也都具有智力、热情,理性只有人类才有”。自启蒙运动以来,理性一次次被提及、被呼唤、被确立、被推崇,成为现代社会确定无疑的价值。回望过去,赫然发现,布瓦洛《诗的艺术》字里行间皆为理性之光。

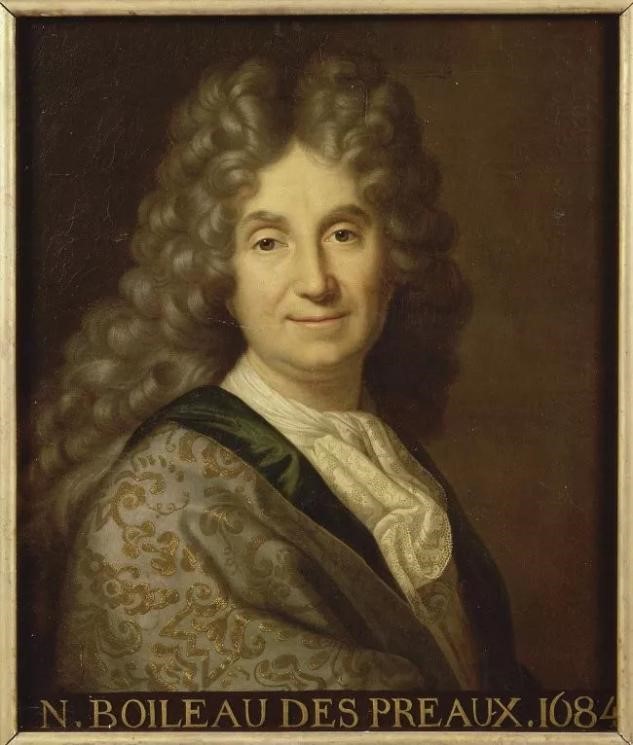

布瓦洛全名为尼古拉·布瓦洛(Nicolas Boileau,1636—1711)是法国最杰出的古典主义文艺理论家。出生于巴黎法院书记官家庭的他,是家中的第15子,两岁丧母,20岁成为律师。24岁写成《讽刺诗》,成为众人瞩目的文坛新星,与高乃依、莫里哀、拉封丹成为名噪一时的文坛“四君子”。33岁觐见“太阳王”路易十四,被封为宫廷诗人。38岁时,他发表《诗的艺术》,被称为“巴那斯山立法者”。

尼古拉·布瓦洛

17世纪的欧洲,文艺复兴后个性解放但秩序混沌,资本主义有所发展但封建意味仍然浓厚。欧洲知识界有感于此,发生了一场旷日持久的“古今之争”。布瓦洛不仅卷入了这场论争,而且还是崇古派领袖。《诗的艺术》正是在这种背景下产生的。

全书四章,用整齐的亚历山大诗体写成。第一章总结诗歌创作与批评的一般规律,将理性作为最基本的原则;第二章论述诗歌的种类,强调诗歌内容,反对无病呻吟;第三章论述悲剧、喜剧和叙事诗,在讨论悲剧时着重论述了著名的“三一律”;第四章主要讨论道德修养。

《诗的艺术》书影

布瓦洛在书中总结了古典主义的理论原则,提出了“崇尚理性”、“摹仿自然”、“学习古人”等主张,对当时和后世都产生了巨大的影响。这些理论中对后世影响最大的便是 “崇尚理性”。

崇尚理性是布瓦洛诗学的出发点,也是其古典主义文学理论体系的基石。他认为世间存在着绝对的、恒常的、普遍的真理,理性是人性的一部分,因而文学作品要由理性来掌控,文学的本质要反映人的理性。因此,他要求在创作时,情感要服从理性,内容要高雅,形式要规范,使作品成为一个恰如其分、尺度严密的统一整体。他把理性提到至高无上的地位。他说:“首须爱理性,愿你的一切文章永远只凭着理性获得价值和光芒。”

理性在文学中具体展开,便是要求文章合乎义理,情节合乎情理,主题体现普遍的真理。从自然原则出发,他认为艺术的特点不在于写真实,而在于象真实。象真实即作家通过艺术加工过的自然。这种作家心目中的自然才符合绝对、普遍、永恒的真理。作品的性格要与人物相称,并具有自身整一性,人物形象应该体现人性的善恶。在情感表达上,作家应该具有清醒的理性,“有些有才智的人,他们不明晰的思想,总是被浓厚的乌云遮上;纵然有理性的光芒,也不能把它穿透”。

他的理性思想破除了当时文艺复兴带来的文学堕落,“美源自理性”的观念拈出,激发了日后欧洲整体的古典理性审美表达的崛起和回归。可以说,在某种程度上,深刻拓展并奠定了欧洲颇为耐人寻味的古典主义文艺创作规范的根基,为新时代提供了一盏明灯。但布瓦洛认为“义理之向前进行常只有一条正路”,所以误以为种类和规则都是一成不变的。这一僵死的教条长期束缚了欧洲戏剧文学缚。由此遭到现代主义者的批判,甚至一度被全盘否定和误解。

1687年1月27日,布瓦洛等法兰西学院院士齐聚一堂,庆祝国王路易十四身体康复。身为国王营造总管的崇今派代表佩罗宣读了一首诗,其开头写到:

美好的古代总是令人肃然起敬,

但我却从来不相信它值得崇拜。

我看古人时并不屈膝拜倒,

他们确实伟大,但同我们一样是人。

300多年前的那场论争,其影响早已超出了文艺理论。无论是布瓦洛的厚古薄今,还是佩罗的厚今薄古,理性的火苗渐成燎原之势,成为启蒙运动的前奏。

【名家评论】

他过分强调理性,也就必然忽视人的才能和想象。而一味模仿古人,便会忽略内容的创新。

——郑克鲁

【扩展阅读】

朱志荣著《西方文论史》,北京大学出版社,2007年

(法)基佐著,程洪逵译《欧洲文明史》,商务印书馆,2005