梵书-森林书-奥义书,从祭祀之路到知识之路的转变,印度哲学的思想宝库。

与《梵书》是作为各派婆罗门传授吠陀与祭祀的相关知识的讲义不同,《奥义书》则是附在《森林书》之后解释吠陀奥义的一种哲学思辨,是《吠陀》的附录之一。目前已知的《奥义书》约有108种之多,它多用散文或韵文的形式,集中精力讨论了宇宙的终极真理是什么的问题,即自我(阿特曼)与梵之间是什么关系的问题。从《梵书》《森林书》到《奥义书》,《吠陀》实现了从祭祀之路到追寻真理之路的转变。

师徒近坐秘传

《奥义书》认为,“超越于人的感官的,是感官中的世界;超越于感官世界的,是人的思想;超越于人的思想的,是人的智性;超越于人的智性的,是伟大的自我;超越于伟大自我的,是一种非显示的存在;超越于非显示存在的,是原人(即精神或意志);超越于原人的,是空灵(一无所有),那是终极而至高无上的存在。这里说的至高无上的存在,就是“梵”。梵是宇宙的最初状态,是万物的本原。梵是真理、知识和无限,“人们依靠梵的知识,就能成为一切。”而自我(阿特曼)由梵所生,死后也会复归于梵。所以,奥义书认为,外在的作为最高真理的梵与内在的自我(阿特曼)在本质上是一致的。也就是说,自我(阿特曼)来自宇宙,即梵(宇宙灵魂)。所以,宇宙就是梵,梵就是我,我就是梵,梵我同一。

为了充分说明和论证这个问题,《奥义书》还提出轮回业报的思想。认为转世者的转世形态取决于他前世的所作所为。“因善业而成为善人,因恶业而成为恶人”。前世种下的善心善因,注定了下一世会有好的结果;前世种下了恶因,下一世必定会有不好的结果。通过这个道理,它告诫人们,想要从从无尽的轮回中解脱出来的方法就是要认识到“梵我同一”。正因为我与梵实为一体,所以人世的种种瞬间不过是一个不断修炼自身,从而使人逐渐获得彻底解脱的过程,其目的是实现对最高真理——梵与自我关系的追问。

婆罗门教传教图

《奥义书》中“梵我同一”的思想奠定了印度哲学的基础,对印度乃至世界都影响深远。追寻宇宙的终极真理梵及其与自我的关系,其在根本上是在追问世界的本原是什么的问题,没有脱离本体论哲学范畴。但是值得肯定的是,追问世界本原的终极目的是为了解答“我是谁”的问题,即主动思索作为沧海一粟的人类在苍茫大地上如何自处的问题。

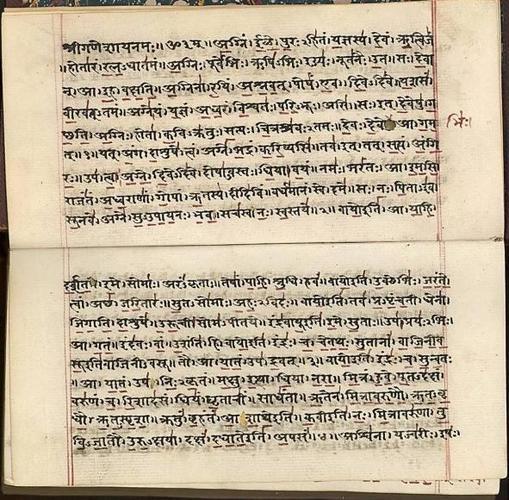

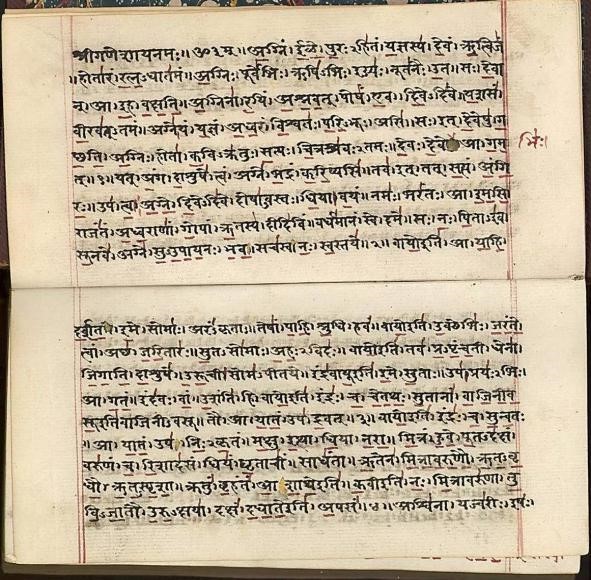

《梨俱吠陀》抄本

这里,笔者想要进一步说明的是:探寻真理是人类本能的欲望和追求。不论古今,抑或中西,对世界终极真理的追问是哲学家们毕生都孜孜不倦地钻研的课题。例如:老子认为道是万物的本原,“道生一,一生二,二生三,三生万物。”赫拉克利特坚持万物的本原是火,宇宙是永恒的活火。苏格拉底主张认识你自己,美德即知识,使哲学“从天上回到人间。”释迦牟尼认为一切皆空,诸法无我、诸行无常、诸行是苦、涅槃寂静、以戒为归。马克思坚持以实践的观点去理解和看待人与人、人与社会、人与自然之间的关系,认为解释世界是为了改变世界,实现人类的自由和解放。总的来说,哲学家们对宇宙终极真理的解释和表达,内涵丰富且意义深刻,无一不彰显了人类智慧的光芒,实则深刻地表达了人类自身的存在和发展的忧虑和思索。它们构成了我们认识的来源和基础,影响着了人类的思想、文化以及行为方式的形成和发展,推动着人类文明前进的步伐。