达芬奇名作《最后的晚餐》所在地,只有提前一个月预约才能进入的艺术秘境

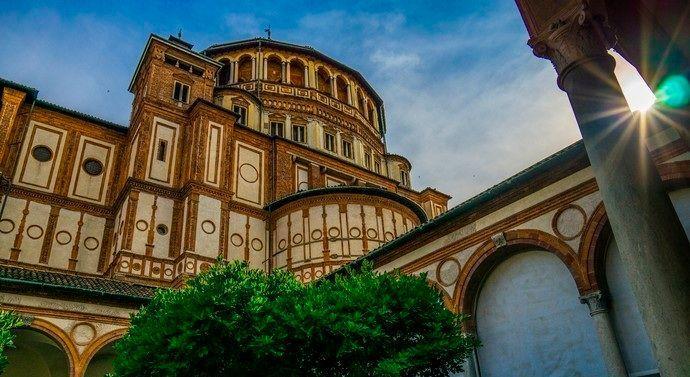

圣玛利亚感恩教堂在米兰的街道中不那么显眼,却是米兰最迷人的教堂,具有哥特和文艺复兴的建筑特点,始建于1463年,由多明我会教士索拉尼设计始建,当时已经基本完成了其所属修道院的建造。后来,这座教堂引起了米兰公爵卢多维科·斯福尔扎的关心,决定将教堂作为其家族的陵墓,就再次开始了教堂的扩建和改建,公爵找来了当时28岁的画家达芬奇与另一位米兰建筑师伯拉孟特一同设计。伯拉孟特在原本中殿的基础上再整建一间圣器室,一处回廊庭院和中殿后方的圣坛及唱诗席,大致上完成了我们今日我看到的圣玛利亚感恩教堂。

圣玛利亚感恩教堂的左侧,有一间原本是多明我会修道院的餐厅。达芬奇的传世佳作《最后的晚餐》就绘在该餐厅北墙壁上。整幅画面积约合44平方米,高水平4.6米,宽8.8米,被称为“所有伟大画卷中的最佳珍品”,欧洲艺术的拱顶之石。画面利用透视原理,使观众感觉房间随画面作了自然延伸。为了构图使徒坐得比正常就餐的距离更近,并且分成四组,在耶稣周围形成波浪状的层次。越靠近耶稣的门徒越显得激动。耶稣坐在正中间,他摊开双手镇定自若,和周围紧张的门徒形成鲜明的对比。耶稣背后的门外是祥和的外景,明亮的天空在他头上仿佛一道光环。他的双眼注视画外,仿佛看穿了世间的一切炎凉。《最后的晚餐》的画中窗外显示是白天,因此被人列为疑点之一。

此外,这幅画之中多了一只不属于任何人的手,就是位于伯多禄腰间的那一只手,此为这幅画最神秘的地方。在绘画技巧方面,除了达芬奇最善长的光影处理外,更运用透视的原理,把画画在食堂墙壁上部,使水平线恰好和画中的人物与桌子构成一致,使得观众在进入食堂时,产生视觉和心理上的错觉,仿佛自己也加入这场最后的晚餐。

这幅传世名画的经历十分坎坷。在1652年,僧侣为了扩大门洞,把画中央人物的脚部都挖去了一块。教堂在1796年时拿破仑占领米兰,会院被军方占用,据记载该食堂被用来当作马房,士兵把壁画中的人物头部作为抛掷石块比赛的目标。1943年二次大战期间,米兰遭受剧烈的轰炸,所幸会院并没有被完全摧毁,为保护画作,军方与人民以沙包、钢架、木板将整面墙做了严密的保护,战后修复了倾倒的其他屋体之后,才重新公开此画。由于达芬奇选择没有打底就直接将颜料涂在干燥的壁面上,又使用了自己开创的颜料,所以在壁画完成之前已经开始出现裂痕。之后再经过第二次世界大战摧残和现代空气的污染,画面已经损坏剥落,加上二次大战以后因修复工作不力所留下的痕迹,壁画《最后的晚餐》已经惨不忍睹。而这幅杰作仍保存20多幅临摹本。其中最佳的一本奥乔纳临于1510年,与原作少有差异,现存于巴黎卢浮宫。

世界顶级的画家运用科学仪器辅助清洗并修补在尽力抢救这幅伤痕累累的画,也因为如此,此馆限制甚严,每次只能25位游客入内参观,而且参观时间只有15分钟,需要至少提前一个月预约。达芬奇受玛利亚感恩教堂吸引而来,创作了《最后的晚餐》,万世流传;圣玛利亚感恩教堂在千年守望中,受战火洗礼,能够伫立至今、备受保护,也因其中有《最后的晚餐》。已难以分辨谁给与的更多,名画与教堂早已是相互依存的关系,名画在教堂中诞生,而教堂也因名画而永恒。