古印度的佛教中心,古代世界最重要的知识殿堂

“古老的佛寺,因高僧而再次显名”,说的就是那烂陀了。公元629年,唐朝僧人玄奘为求证佛经原旨,毅然踏上了西行的道路,在天竺诸国(今印度)游历3年后,来到古摩揭陀国都城外的那烂陀寺学习。

那烂坨,梵文“Nalanda”,意为“施无厌”。据《大唐西域记》卷九所载,当地树林中有个水池,池中生活着一条神龙,名叫那烂陀,因此在附近建造寺庙时就把它的名字拿来用了。不过这明显就是谣言,玄奘法师也在后文中说,“那烂陀”之名其实是得自佛祖。因为佛祖释迦牟尼还未出家时,很是乐善好施,人们为了赞美他,便称呼他为“施无厌”,加上佛祖出家后又几次到这里讲经说法,所以释迦牟尼涅槃后,当地国王就在原址修建了寺庙,取名那烂陀。

可惜玄奘法师的考据也不准确。那烂陀寺始建于公元5世纪,是由笈多王朝的幻日王所建,跟佛祖的涅槃时间差了1000多年。不过那烂陀的确地位显赫,全盛时占地方圆48里,南北矗立着几十间寺院塔庙,以及周围数座佛塔,可容纳10000多名僧人和学生在此居住,教授的内容也不仅止于佛学,更涵盖了天文学、数学、医学和哲学等,无数学者在此修业讲学,也培养出了很多声名显赫的高僧,是当时各国僧人古印度留学必去的“最高学府”。

然而并不是所有“留学生”都有资格进入那烂陀。那烂陀对学术的要求严格到近乎苛刻,寺中的僧人们每天都要探讨高深的佛理,还要互相督促,稍有懈怠就会自惭形秽。外来的“留学生”想要进寺学习,首先就要过看门人那一关,如果连看大门的人提出的问题都回答不了,就只能打道回府。唯有学问贯通古今的人,才能被放进去。据玄奘法师统计,七成以上的“留学生”都会被拒之门外,剩下的三成也有很大概率会被问得灰头土脸,士气大跌。

这个说法在义显法师那里得到了实锤。他和玄奘法师是差不多同时代的人,曾亲耳听闻玄奘法师去天竺求法而回,轰动长安的壮举。后来他追随玄奘法师的脚步,也去过天竺,到那烂陀寺学习。据他记载,那烂陀寺高大壮观,宛如城池,最外围的长廊连接着各处寺院。大小寺自南向北一字排开,大寺每边9间僧房,中寺每边7间,小寺每边5间,以供人居住。房间都是规矩的四方形,长宽各一丈,门窗的位置开着大洞,没有任何隐私,以便大家随时互相监督学习情况。并且,为了满足各科各类学习需求,寺中每天都会举行一百多场讲坛,充分向学生们证明了什么叫学无止境。

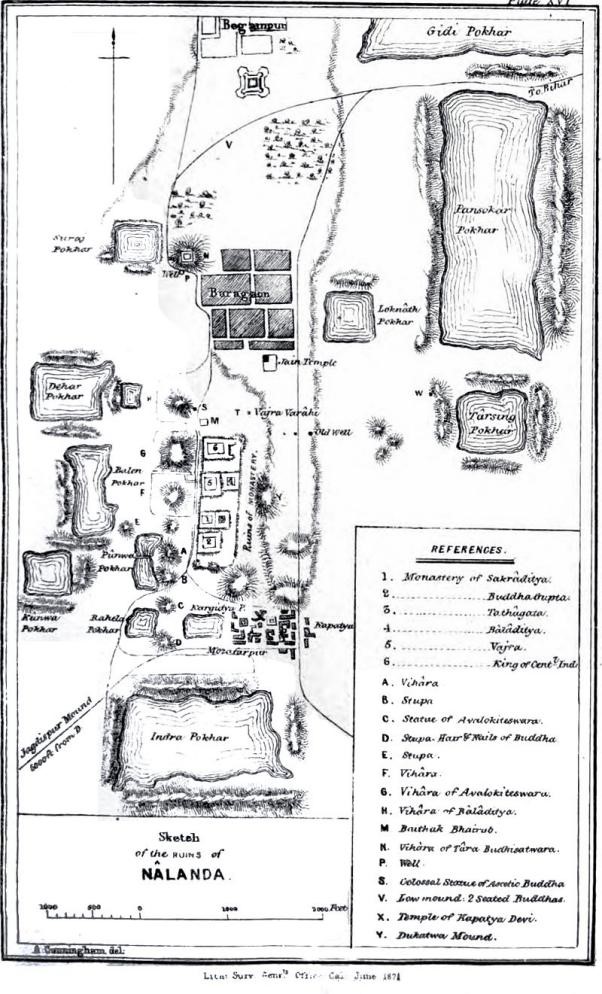

那烂陀遗址图

不过,玄奘法师的博学程度显然不在普通“留学生”的等级里。他先是在天竺周边各国游历,增长见识的同时也练习了梵语,等到他启程去那烂陀寺时,已经是颇负盛名的法师了,寺里专门派出了200名僧众迎接他,入寺后又立刻得到了长老的亲切接见,还专门为他重新开坛讲法。

玄奘法师在那烂陀寺住了5年,很快就学有所成,雄辩全寺,跻身于寺中十大法师之列,生活起居与国王享有同等待遇,可以食用供大人米(摩揭陀国特产,米大如黑豆,煮出来的饭异香扑鼻,仅供给国王和高僧大德食用,因此被称为“供大人米”),差遣婆罗门使者,乘坐象轿出行,还不用做任何杂务来抵销学费。由此可知,《西游记》中唐僧师徒到达西天后,被看门人刁难的情节,虽然有一定真实性,但放在玄奘法师这里就只能说是纯粹杜撰了。

可惜的是,即使是那烂陀这样制度健全,盛名远播的高等学府,也没有逃脱衰落的命运。公元12世纪前后,那烂陀屡次遭到入侵,寺庙建筑被摧毁,珍贵法器雕像被洗劫。1193年,入侵者在那烂陀寺放了把大火,因为3个书库存放的经卷典籍太多,以致于起火后整整燃烧了6个月,大量书籍和手稿被付之一炬。寺中的僧人也全部四散奔逃,那烂陀失去了往日的辉煌,逐渐被遗忘,变成了一片废墟。

第三佛塔

直到1861年,在英国殖民统治下的印度考古调查局对遗址勘探挖掘,那烂陀寺才重见天日。迄今为止,废墟中共挖出了11座寺院和6座主要寺庙,其中最引人瞩目的要数笈多王朝时期建立的大佛塔,历史最悠久,保存也最完整。据说,塔顶还曾放置有一尊巨大的佛像,不过现在已经找不到了。

遗址入口正对面是考古博物馆,珍藏着挖掘出来的大量珍贵文物,包括那烂陀寺学院印章、石佛雕像和青铜器。当然,真正让那烂陀寺客流如织的,还是玄奘法师。托每年夏天CCTV8播放的86版《西游记》的福,中国人对玄奘法师长期修业学习的地方充满了好奇,条件允许的话,总是想要观瞻一下的。