印度教的第一阶段(吠陀教),了解印度教最早的经典四部吠陀

大约在公元前1500,“雅利安人”逐步侵入南亚次大陆,他们的文化和印度土著原始宗教文化融合而成的一个新文化,这就是著名的印度文化吠陀体系,印度历史由此进入“吠陀”时代。在这段时期诞生了印度教乃至历史上极为重要的经典——“吠陀”。

“吠陀”是婆罗门教和现代的印度教最重要和最根本的经典,又译为“韦达”(梵文veda)是“知识”、“启示”的意思。通常的说法包括“四吠陀(四韦达)”,相当于至尊主把四个相互联系又各成体系的内容由“四大天王”分别掌管。第一王:歌颂自然神的《梨俱吠陀》(歌咏明论,igveda),第二王:规定祭祀礼仪的《耶柔吠陀》(祭祀明论,Yajurveda),第三王:为祭祀唱歌提供曲调的《沙摩吠陀》(赞颂明论,Sāmaveda),第四王:提供巫术、咒语知识、驱邪避灾话语及赞美诗的《阿达婆吠陀》(禳灾明论,Atharvaveda)。四大王各自掌控自己的主要内容,对婆罗门教进行各方各面的知识传授。四部经典合称为“本集”。

其中大王《梨俱吠陀》生得最早,是最古老、最原始的一部吠陀经,包含对自然神以及一些部落首领的赞颂以及一些可能是非仪式性的圣歌。大部分是为了每年一次的苏摩礼仪使用,以及庆祝新年的到来。这部吠陀一共有1028首圣歌,具有一般文本不具备的力量和优越性。

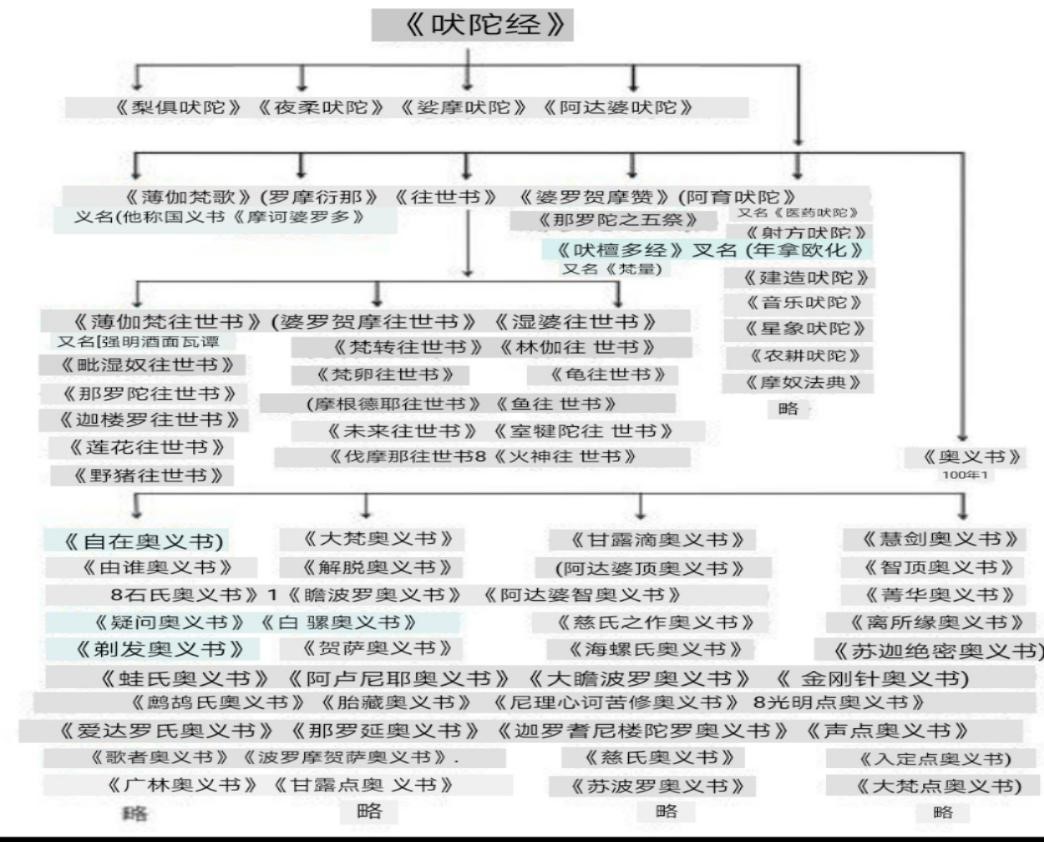

后三吠陀的神曲,不是《梨俱吠陀》中部分神曲的简单复述,而是在大王的基础上发展而来的。再后来又出现许多补充“四大天王”的书籍,把他们称之为四大天王的左肱右股,把知识再细分,其中解释“吠陀经”的“梵书”、补充“梵书”的“森林书”、破解宇宙和人生奥秘的“奥义书”、讲神的故事的“往世书”。所以说,四大吠陀经是印度教的源头,其他印度教的经典是对“吠陀经”的解释和进一步的补充,涵盖了各门各类。大王带头,肱股之臣紧随其后。不了解经典“四大天王”的人,常常误解它们是“佛文化”和“宗教文化”,四大天王微笑脸:人类,你们太小看我们了! 其实它们统领世人所需要的全部知识,方方面面都包括在吠陀中。包括天文、军事、医学、语音、语法、词源、音乐、舞蹈、建筑等科学论著,总体相当于是百科全书。此时你是不是想说一句:“哇!好帅啊!”

吠陀经的发展

刚才我们知道了吠陀经是神曲,所以呢,“四大天王”最喜欢的当然是写词谱曲,把知识都写成诗歌的形式让人们传诵,这种传播方式既快又容易根深蒂固。“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,……”不好意思!走错片场。

经过时间的发展,天王们在“音乐”上的造诣越来越高了,“吠陀经”在曲词上逐成技巧,它还有个名字叫“天启圣经”,作为一门声音的学问,也可以说它是印度古代的诗歌集子,主要通过世世代代的印度人口口相传、长年累月集结而成。大王掌管歌颂自然神的神曲,包括神话传说、社会现象描述等;二王掌管祭祀礼仪相关的神曲,包括赞歌、祭祀、咒词等;三王掌管为祭祀唱歌的曲调,包括典礼的圣歌等,四王提供巫术、咒语知识、驱邪避灾话语及赞美诗句。这门知识不能凭借个人经验、感受和猜想,不是任何凡人的思想,是人类直接听取上天的经验,它是永恒存在的。

起先由至尊主本人发出,由四大天王把知识总结好后由至尊主传授给宇宙中负责创造的梵天神,然后通过毗湿奴将永恒的真理传授给世人,再以师徒相传的方式谨慎相传,有一个自上而下的传承传播体系。现在的“吠陀经”由一个领域专业的老师来传授,学者需要在专门的学校学习至少十年以上,每个字必须准确无误,才能发挥神灵的功能,否则无效。这也是敬重神灵敬重知识的重要方式。

早期以四部吠陀为经典的宗教,我们称之为“吠陀教”,吠陀教后来发展成为婆罗门教,几经嬗变,成为了我们今天所说的“印度教”。“吠陀”到今天,象征的意义大于其实际意义,印度教徒虽然将吠陀奉为经典,然而对于吠陀已经不再熟习。