人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。

尧舜时代,体现朴素民主思想的禅让制是主要的权力更迭制度。尧、舜、禹相继继位,他们倡导的“允恭克让”思想垂范后世。唐代著名诗人杜甫曾发出“致君尧舜上,再使风俗淳”的呐喊,充分体现了古代儒者对国家政治和社会风俗的美好愿景,《尚书》则是作为最早记载这一时代历史的典籍。

体现中国早期文明的二里头遗址

成于何时?

作为中国古代读书人必读的教科书之一,从汉代立“五经”博士开始,至宋代“十三经”的定型,《尚书》的身世在儒家经典大家族中可谓复杂多变,扑朔迷离。《尚书》并非成于一人之手,也并非成于一个时代,据传经孔子整理。从汉至晋,《尚书》分别有三个传本,今文《尚书》是先秦流传下的古本,用汉代隶书抄写。西汉时,鲁恭王刘余敲开孔子旧宅中的一面墙壁,意外发现了用六国文字写成的《尚书》,因文字较古难以辨识,被称为古文《尚书》。此后又有一些人,如河间献王刘德、河内女子、杜林等从各地拆墙破屋意外发现了古文《尚书》的散卷。魏晋时期,一位名叫梅赜的人突然拿出一个所谓孔子十一世孙孔安国作传的《尚书》,迅速在当时及后世广泛流传,直到清代大儒阎若璩写了《古文尚书疏证》才有力地证实了这个书是伪作。

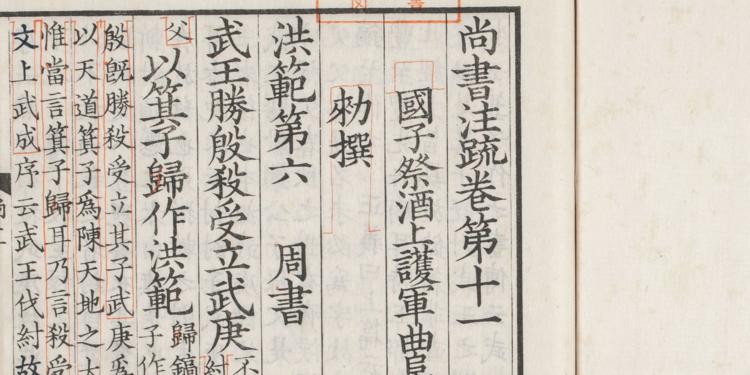

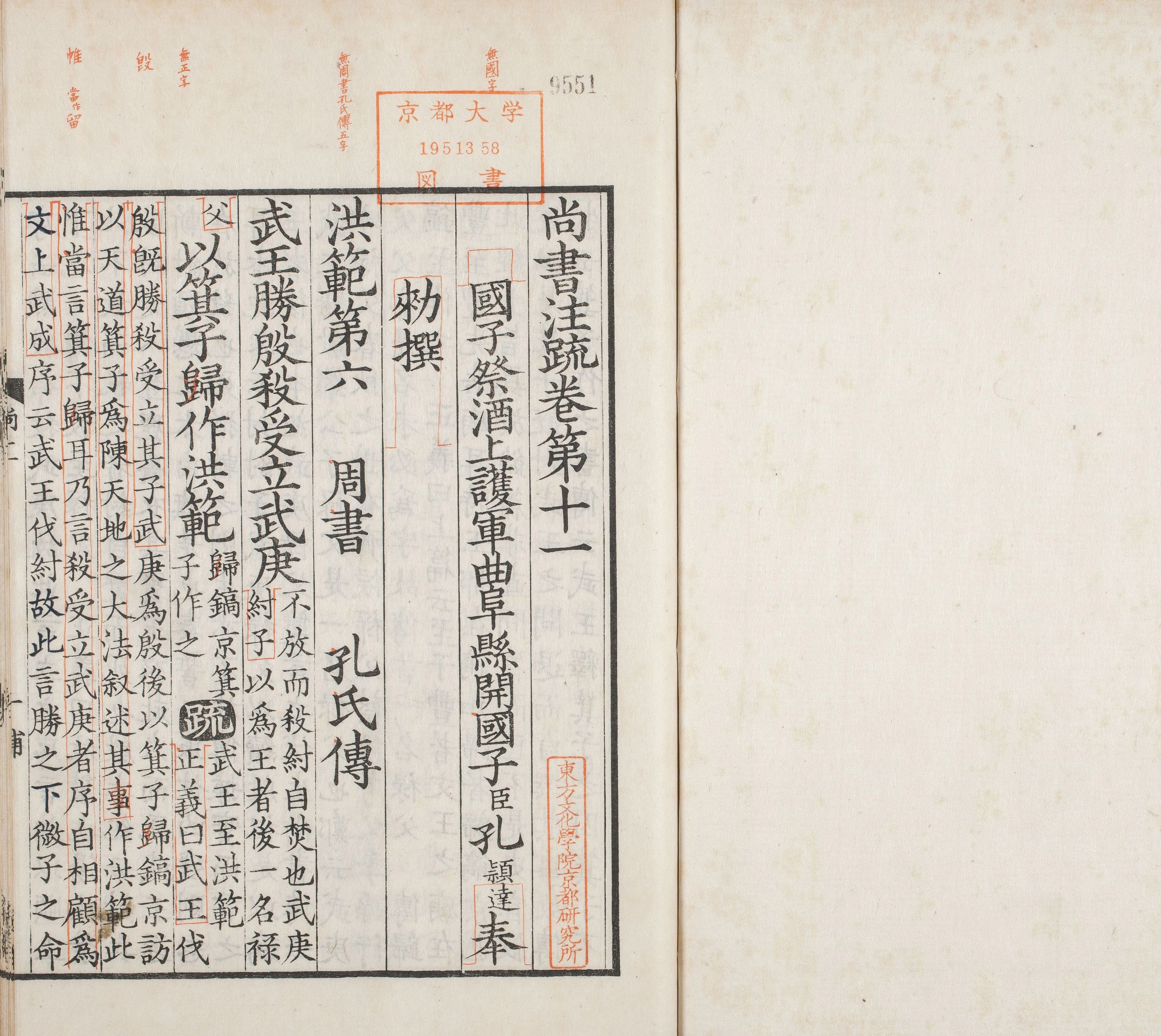

日本弘化四年(1847)熊本藩时习馆影刻足利学校

藏南宋两浙东路八行本《尚书正义》

所作何事?

《尚书》是记载上古时期政事的一部史书,上至虞夏,迄于周。今文《尚书》西汉初存28篇,清朝被分割为33篇,主要有《虞书》《夏书》《商书》《周书》四部分。这部书最大的特点是语言晦涩难懂,但所记载的事情却非常丰富和有价值。《尚书》用一个个历史事件勾勒出上古时期帝王征伐决断、治国理政的社会图卷。尧帝具有选贤任能的才华,如任命羲和观察日月星辰,制定时历;任命皋陶掌管刑法,稳定社会,促使中国古代农耕文明获得了巨大的进步。夏王启和商王汤是上古时期主要战争的参与者和策划者,他们在大战前都对将士进行了战争动员,威胁那些不听指挥的将士,如有违抗命令者即格杀勿论,展现了强大的号召力和震慑力。商王盘庚想要挽救颓势,主张迁都,面对强大的反对势力,盘庚晓之以情,动之以理,终于说服了朝内贵族,重振商代繁荣景象。至周朝,历史图卷缓缓展开,大量篇幅用以描绘周公旦一生创立的赫赫战功,从帮助周武王伐商、在当今洛阳一带营造新的城池安顿子民,到制礼作乐、辅佐幼主成王,不断为君主提供各种利国利民的建议……这些事迹在《尚书》中均得到了生动详细的记载。

“周公营造洛邑”造像

所言何理?

《尚书》作为儒家最早形成的经典之一,能够泽被后世,不断被释读、演绎的原因在于,书中记载的治国和执政思想在各个历史时期都有值得借鉴和学习的价值。《尚书·大禹谟》中有一句著名的“十六字心传”,即“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中”,意思是说人心与天道都危险复杂难以捉摸,只有细心体察,坚守本心,精纯专一,才能言行不偏不倚,契合中正之道。一个人想要在天地间立足,必须要有以不变应万变的决心;一个国家想要在波谲云诡的世事中获得太平,也需要有充足的智慧和不忘初心的坚守。

《尚书》中也体现了“德治”和“民本”的思想。商朝灭亡的原因在于商王暴虐无德,于是周公在告诫即将赴任殷商封地的康叔时,让他爱护商朝遗民,慎用刑罚,如果有人犯小罪,不是过失,而是累犯,就必须要杀掉;如果一个人犯了大罪,是偶然过失,就可以免除死罪。这体现了周公对于施用刑罚的审慎态度。《皋陶谟》中记载,“安民则惠,黎民怀之”,就是指贤能的君主想要安定民心,必须对民众施以一定的恩惠,才能够让黎民百姓心中对君主充满依赖感和敬仰之心,这与后世流传的荀子所言“水能载舟,亦能覆舟”,将君主比喻为小船,百姓比喻为水,有异曲同工之处。这一思想贯穿中国社会发展始终,在当下仍然具有很强的适用价值。

【名家评论】

古者帝王右史记言,左史记事,言为《尚书》,事为《春秋》。

——(唐)张守节

【扩展阅读】

李民、王健译注《尚书译注》,上海古籍出版社,2004

皮锡瑞著《经学历史》,中华书局,2015