所谓的财富都是虚妄无常的东西,永恒的世界不能通过非永恒的东西来实现。

如果要了解印度哲学或印度文化,《奥义书》是必读的书目。

美国的《领袖周刊》曾经刊载过一篇《领袖必读的100部名著》,《奥义书》名列第三十位,而在澳大利亚国家图书馆馆长认为的影响人类十大书籍中,《奥义书》也名列其中。

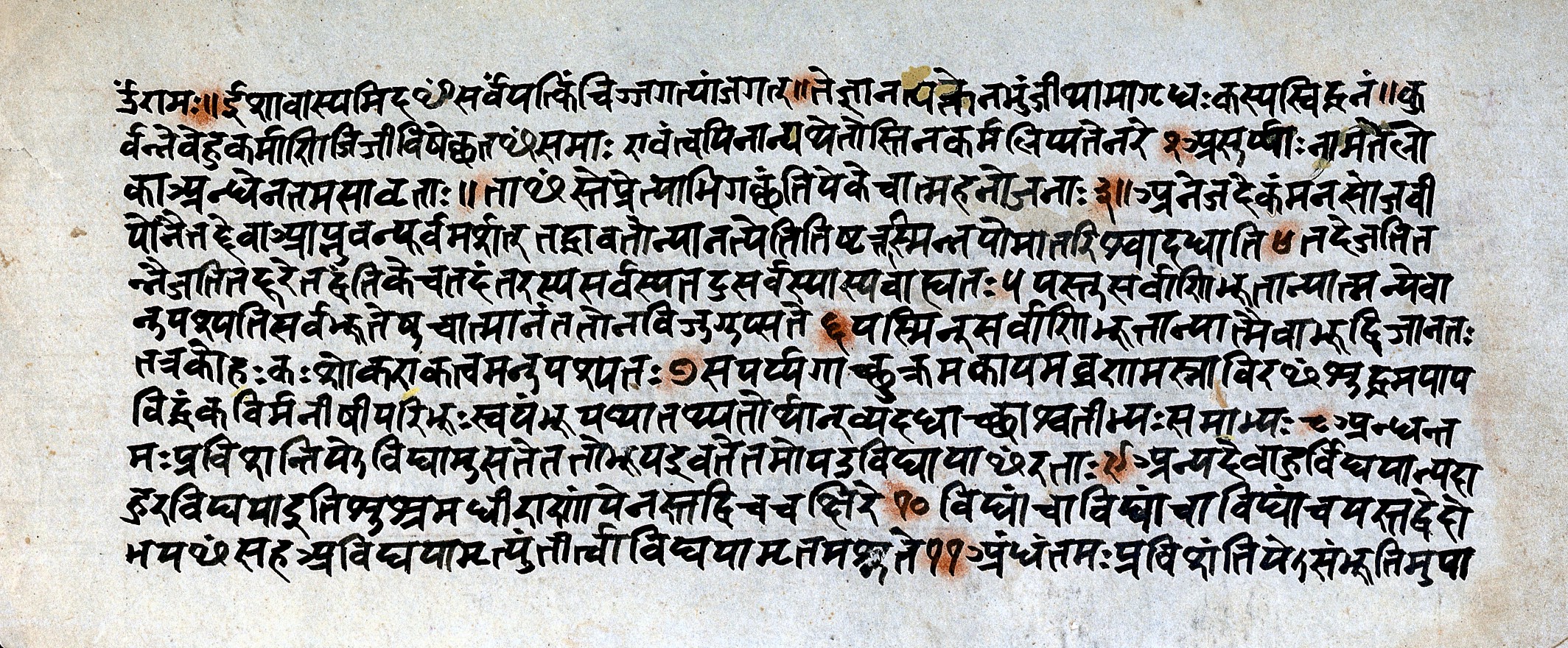

《奥义书》,是古印度最经典的古老典籍之一,大约产生于公元前十到前五世纪间,主要探讨人的本质和世界的终极原因,找到真我、追求“梵我合一”是它的核心内容。印度的宗教哲学大多是从《奥义书》中发展过来的,其中也有印度圣贤对弟子进行传道授业的内容,《奥义书》对于印度文化的影响和塑造,就像《论语》对于中国文化的影响一样。

关于《奥义书》作者乃文,历史上对于他的生平记载不多。较早的《奥义书》主要有《歌者奥义书》、《由谁奥义书》等十三种,因内容范围广而深受各个时代思想家的喜爱,其中以叔本华和尼采所受影响最大。

《奥义书》开篇就开宗明义:“追求自我、梵我合一”。在书中,“梵”和“自我”经常被等同。“梵”是宇宙的创造者,是一切事物的根源。书中提到:在太初世界,唯有自我(即梵)。作者将自己分成两份,出现了妻子和丈夫两个性别,交合后产生人类,后来这两者又变为各种生物的两性并开始交合,由此创造了世界万物。由此可以看出梵是世界万物的开始,是具有超越性的存在。而在《大森林奥义书》中又提到“因为没有比它更高者,只能说‘不是’”,从这里看得出“梵”是不能够定义的,是靠理性无法把握的。而在中国的典籍《道德经》中也有这样一种不可言说的存在,那就是“道”,就像《道德经》开篇说的那样:道可道,非常道。

而“自我”,也就是《弥勒奥义书》中的所谓众生,是一种有限的状态,其实也就是大多凡人的状态。

《奥义书》也是古印度婆罗门教的经典之一,它里面提到“自我是与婆罗门相同一的”。婆罗门这个词也很难准确地翻译出来,可以适当地解释成“绝对的、神圣的”。两者结合的意思就是说自我是与绝对的或者是神圣的东西相同一的。

德国哲学家叔本华可能是欧洲哲学史上最早吸收《奥义书》的一位哲学家,他曾说:“在全世界没有一门学问能如《奥义书》经典那样有益与高尚,它慰籍了我的一生,使我死也瞑目。”足见《奥义书》对他的意义十分重大。叔本华自称他的哲学思想的来源有三点,其中一点就是来自于《奥义书》中阐释吠陀的终极意义,叔本华认为吠陀是人生最高的认识。他还认为康德提出的划分物自体与现象界的观点与《奥义书》中阐述的关于摩耶之幕的主要教义是完全一样的。其中摩耶从梵文的角度来看是“骗局”的意思,而摩耶之幕就像是话剧舞台上的帷幕,帷幕后就是一场骗局,即遮蔽真实世界的帷幕。

《奥义书》的版本有很多,但由于每个人对于梵的理解不同,译本也有所差异。但在这些不同的版本里都会提到《奥义书》的核心内容,在《歌者奥义书》中提到:“意志本身是一种发光的东西,它驱散了我们心中的黑暗,意志总是以对真理的追求作为行动的方向”,可见,梵的精妙之处就是通过意志进行苦行而达到一种境界。

【名家评论】

在全世界没有一门学问能如《奥义书》经典那样有益与高尚,它慰籍了我的一生,使我死也瞑目。

——(德)叔本华

【扩展阅读】

徐梵澄译《五十奥义书》,中国社会科学出版社,2007

(古印度)眦耶娑,黄宝生译《薄伽梵歌》,商务印书馆,2010