过去不再存在,未来尚不存在,至于瞬间的现在,众所周知,它根本不存在。

在哲学史上,保罗·萨特是一个永远绕不开的名字,他是法国当代最负盛名的哲学家,是风靡欧美的存在主义的旗手。《存在与虚无》便是他的扛鼎之作。

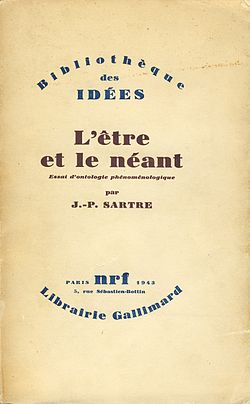

1943年初版《存在与虚无》

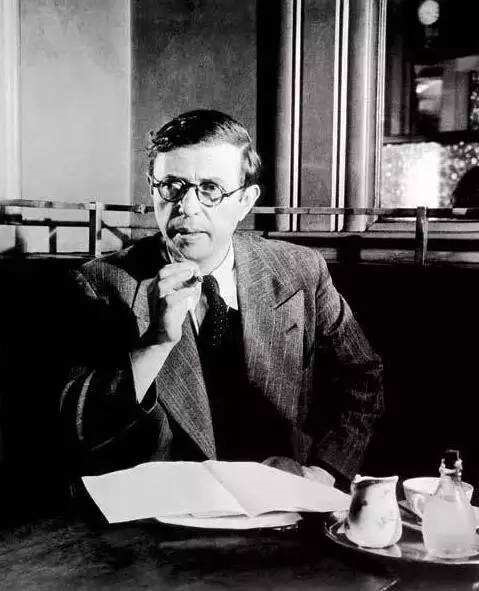

让-保罗·萨特,1905年生于巴黎,1928年毕业于巴黎高等师范学校,与梅洛·庞蒂、德里达等为同学。1933年赴德国留学,研读胡塞尔、海德格尔的著作,为他日后走上存在主义哲学道路奠定了基础。他的一生波澜壮阔,曾参加反法西斯战争,被捕进入战俘营,支持法国学生运动,还曾拒领诺贝尔文学奖。他亲历二战的经历,也为存在主义思想的酝酿提供了现实温床。

让-保罗·萨特(Jean-Paul Sartre,1905—1980)

另外,关于萨特,他和波伏娃的爱情也为人所津津乐道。从1929年相爱,一直到1980年萨特逝世,他们一起共度了51个春秋,尽管他们一直没有履行法律上的结婚手续,却是彼此的灵魂伴侣。在漫长的岁月里,他们一起写作与生活,对存在主义的共同信仰使得他们的灵魂更加靠近,他们在哲学领域都各有建树,波伏娃创作出堪称“女性圣经”的著作《第二性》。

1955年,萨特与波伏娃在北京参加中华人民共和国建国六周年庆典

存在主义产生于一战之后。当时战争结束,许多人家庭破碎、流离失所,社会还没有从战争中恢复过来,仍旧动荡不安。同时,人们面对前所未有的科技进步,对宗教失去了原有的热忱,开始追寻生命的意义和自身的价值。借鉴克尔凯郭尔的神秘主义、尼采的唯意志主义以及胡塞尔的现象学等思想,德国哲学家海德格尔创作了《存在与时间》,一举奠定了存在主义的哲学基础。存在主义以人的个性和自由为中心,认为世界是无意义的,人的存在本身也没有意义,然而人们可以以自身的存在为基础完善自我、成就自我,从而使人生变得有意义。

二战同一战如出一辙,是人类历史上的浩劫,但影响更为深广。现实中苦难不堪,精神上无处安放,人们在生死之间经历了恐惧、焦虑、孤独,对人的存在有了更深层次的思考。作为亲历者,萨特更是感同身受。正是在此背景下,他创作了《存在与虚无》。

《存在与虚无》是一部大部头的哲学理论著作。萨特于1939年开始酝酿,并在集中营中研读《存在与时间》,1941年开始写作,1943年正式出版。全书用抽象的哲学语言写成,读起来确实有些晦涩难懂,但从另一个角度来看,也体现了萨特活跃的思维和缜密的逻辑思辨。

全书共分为四个部分。萨特在导言中提出了“存在先于本质”这一著名的命题。第一部分论述虚无问题,论证了虚无这个概念;第二部分论述自为的存在,分析了贝克莱“存在即被感知”和笛卡儿“我思故我在”这两个哲学命题,对存在这一状态在哲学上进行深化;第三部分论述为他人,提出了“他人即是地狱”的观点;第四部分则论述拥有、作为和存在的关系,从而揭示了存在的性质。

简而言之,《存在与虚无》整本书所要证明的是人自身的价值,包含着对生命自由的信仰。萨特认为,这种自由正是通过人自身的选择与行动来实现。如果一个人拥有敢于行动的勇气,那他便是自由的,是自己灵魂的主宰。而萨特本人正是他自己理论的践行者,他参加战争,拒绝官方颁发给他的诺贝尔文学奖,为了保持活跃的思维甚至不惜破坏自己的身体健康,口含兴奋剂写作。

《存在与虚无》的出版,把存在主义哲学推向了高潮,在全世界掀起了存在主义的热浪,萨特也成为那个时代最炙手可热的人物。据说在当时的法国,他的影响力甚至超过了“从纳粹手中拯救法国”的戴高乐将军。

【名家评论】

萨特的论文《存在与虚无》从诗意的朦胧和语言的奔放来看,这是德国传统中的最佳作。

——(英)罗素

【扩展阅读】

(加)克里斯汀·达伊格尔著,傅俊宁译《导读萨特》,重庆大学出版社,2015

(法)让-保罗·萨特著,杜长有译《恶心》,中国友谊出版公司,1999