女人的不幸在于她被几乎不可抗拒的诱惑包围着,她不被要求奋发向上,只被鼓励滑下去到达极乐。当她发觉自己被海市蜃楼愚弄时,已经为时太晚,她的力量在失败的冒险中已被耗尽。

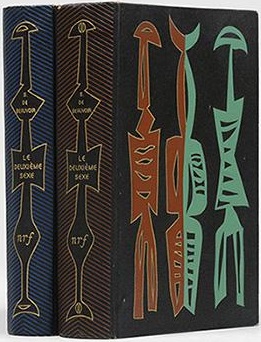

男女各顶半边天,但女性在追求平等权利的道路上从来都没有过一帆风顺。法国思想家西蒙娜·波伏娃说“不要去赌未来,事不宜迟,现在就行动起来吧!”她的《第二性》被誉为女权“圣经”。

西蒙娜·德·波伏娃,1908年生于法国巴黎,毕业于巴黎大学,是著名的存在主义作家,女权运动的代表人物。她是那么的与众不同,19岁时,她发表个人“独立宣言”,宣称“我绝不让我的生命屈从于他人的意志”。后来,她和大哲学家萨特的故事人尽皆知。

关于《第二性》的创作,有这么一则故事:波伏娃正襟危坐在书桌前,盯着一张空白的稿纸,眉头紧锁。前来探望的阿尔贝托·贾科梅蒂见状说:“你看起来太疯狂了!”波伏娃回答:“因为我想写作,可又不知道写什么。”贾科梅蒂站在门边,半开玩笑:“随便写写。”于是,她便仿照朋友米歇尔·莱里斯的自传作品,经过和萨特反复探讨,尝试用”随便写“的方式来记录她成长的过程,以此探索身为一个女孩对她而言意味着什么。和萨特讨论这个想法时,他敦促波伏娃要更深入地探索一下“女性是什么”这个问题。

在书中,波伏娃分析了女性从胚胎成长为女人所要面临的经历和选择,也研究了父权社会的缘起和发展,质疑现存的歧视观念,指出千百年来女性生活的三部曲就是“恋爱——结婚——生子”,对女性唯一的评判标就是是否规训地待在家庭和厨房里照顾孩子与家人,永远都不能追寻自己的命运,更不能发展自我、掌控人生、追求自由。因而,波伏娃开篇就问道:“女性是什么?”波伏娃希望读者明白,女性的不平等地位并不是先天就决定好的。

这与当时的社会状况关系极大。法国革命后,拿破仑制订的《法典》奠定了经典的法国法律模式,其中第213条规定“女人应该服从她的丈夫”。20世纪40年代,西方女性尚无选举权,妇女运动几乎都是在争取选举平等,而波伏娃的诉求超越了政治和家庭,主张要“摆脱至今给女人划定的范围”,加入到“人类的共同存在”中。因为人不是生来就是女人的,而是男人、社会使她成为女人,成为了从属“第一性”男人的“第二性”;她鼓励女性自己自由地决定女人应该是什么。

《第二性》这本书的名字其实意指男人为第一性,即是主导的、自由的、主体;女人为第二性,女人相对于男人而言就是从属的客体。即使英国当政的是“女皇”,也没有改变这一从属地位,因为归根结底女皇实行的还是男性社会的意志和法律。不过波伏娃并没有把造成女性现状的罪责全归于男性,因为女性对这个状况具有共谋的地位:接受男性的支配意味着不用再担忧自己的人生,也不用承担自由所伴生的责任。自由意味着如果面临失败,一个人也只能责备他自己,而当时女性的一切都是寄生于男性的,因而负最终责任的应该是她的父亲、丈夫或儿子。正是这样诱惑的条件,让女性轻松地交出了自己的自由。女性并不是因为认为自己劣质于男性而将自己交给男性支配,而是因为女性将自己交给了男性,才接受了自己是次等的这个概念。

而真正能承担女性命运责任的人何在?只能是女性自己。在接受“女性”的指谓之前,应先要将自己定义为“人”。成为“人”,这就是波伏瓦在书中最终给出的出路。如果一位女性在经历了成长过程中的种种奴役而仍然能最终保持独立,那么她就会热爱自己在大自然中的自由,会在在黄昏时感受到那种徘徊在危险与狂喜之间的震颤。

《第二性》出版后,一石激起千层浪,没有哪一方感到满意:梵蒂冈将《第二性》归为禁书,保守主义者斥责波伏娃无视男女间与生俱来的差异,将男性划到了对立面,而自由主义者则嫌弃她的理论是“平均主义”,女权主义者又批评她的作品是“慕雄狂患者”。

这恰恰体现了《第二性》影响力。《第二性》既改变了波伏娃,也在某种程度上改变了世界。当时41岁的波伏娃,以萨特情人的身份闻名于巴黎,甚至有人质疑她的作品是由萨特代笔。本书出版后,有报纸评论:“波伏娃的称呼终于不再是‘萨特的女人’,她现在和他一样有名。”1953年,《第二性》在美国发行,登上畅销榜首,极大地影响了当时美国的妇女解放运动,被称为使西方妇女女性意识觉醒的启蒙作品。

【名家评论】

伽利略告诉我们地球是绕着太阳转的,达尔文则让我们知道了这世界不是上帝创造的,而波伏娃站出来大声说男女两性是完全平等的。

——(法)达妮埃尔·萨乐娜芙

【扩展阅读】

(法)克洛德·弗朗西斯、(法)弗朗德·贡蒂埃著,唐恬恬译《波伏娃:激荡的一生》,广西师范大学出版社,2009

(法)西蒙娜·德·波伏娃著,罗国林等译《波伏娃回忆录》,作家出版社,2011-2013