人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。

新中国成立前曾经出版过几个版本的《毛泽东选集》。新中国成立后,人民出版社曾两次出版《毛泽东选集》(简称《毛选》)。1951年开始,人民出版社陆续出版四卷《毛泽东选集》,1977年出版了第五卷。1991年人民出版社出版的第二版《毛泽东选集》,但不再包括第五卷。我们这里介绍的是1991年的四卷本。

《毛泽东选集》收录的著作,是中国新民主主义革命时期毛泽东对于国内、国际形势的看法以及在此基础上形成的中国革命战略与策略,是马克思主义与中国革命实践相结合的产物。毛泽东称他的著作是“血的著作”,是“付出了流血牺牲的代价的”。

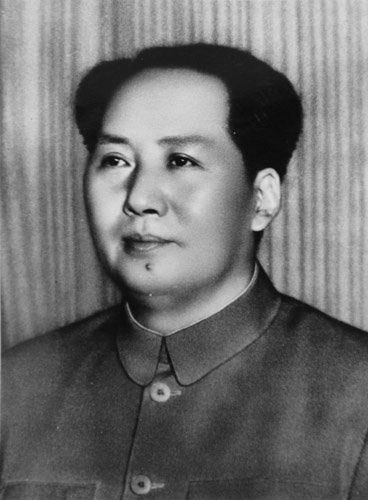

《毛泽东选集》中的毛泽东标准像

《毛泽东选集》中收录了毛泽东在革命战争时期指导革命的具体的文电、谈话、命令,以及针对具体问题的论述,这些不在我们的介绍范围。此外,《毛泽东选集》(按照先后顺序)中重要的著作有《中国社会各阶级的分析》《湖南农民运动考察报告》《中国的红色政权为什么能够存在?》《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》《反对本本主义》《中国革命战争的战略问题》《实践论》《矛盾论》《论持久战》《战争和战略问题》《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》《改造我们的学习》《整顿党的作风》《反对党八股》《在延安文艺座谈会上的讲话》《论联合政府》《论人民民主专政》等。

毛泽东认为,1840年鸦片战争以后,列强与中国封建势力结合,逐渐把中国变成了半殖民地半封建的社会。这个过程,也是中国人民对外反抗侵略和对内反抗压迫的过程。中国进入旧民主主义革命时代。这就是中国社会的性质和中国的国情。1917年,俄国十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。五四运动后,中国共产党成立,中国逐渐进入由无产阶级及其政党领导的新民主革命时期。新民主主义的中国的革命对象是帝国主义和封建主义;革命的任务是对外推翻帝国主义压迫的民族革命和对内推翻封建地主压迫的民主革命;革命的动力是无产阶级领导的广泛的阶级同盟。这就是中国式的、特殊的、新式的民主主义,即新民主主义革命。其目的是建立工人阶级及其政党领导的,联合农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级的,在人民内部实行民主和对反动派实行专政的人民民主专政的国家。中国的新民主主义革命是世界无产阶级革命的一部分。

阶级的观点和阶级分析的方法是《毛泽东选集》的最大特色。毛泽东较早掌握了马克思主义阶级理论和阶级分析的方法,《毛泽东选集》收录的第一篇文章《中国社会各阶级的分析》(1925年12月1日)开篇即说:“谁是我们的敌人?谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题。”“我们要分辨真正的敌友,不可不将中国社会各阶级的经济地位及其对于革命的态度,作一个大概的分析。”在1949年8月14日发表的《丢掉幻想,准备战斗》中,毛泽东总结说:“阶级斗争,一些阶级胜利了,一些阶级消灭了。这就是历史,这就是几千年的文明史。”

由于处于革命战争年代,《毛泽东选集》中有相当大篇幅的文章是对战争规律的总结,既有战略的,又有战术方面的。在《中国革命战争的战略问题》(1936年12月)中,毛泽东指出:“战争是民族和民族、国家和国家、阶级和阶级、政治集团和政治集团之间互相斗争的最高形式。”在《矛盾论》(1937年8月)中,毛泽东进一步指出:“在阶级社会中,革命和革命战争是不可避免的,舍此不能完成社会发展的飞跃,不能推翻反动的统治阶级,而使人民获得政权。”在《〈共产党人〉发刊词》中,毛泽东谈到中国革命战争时说:“在中国,离开了武装斗争,就没有无产阶级的地位,就没有人民的地位,就没有共产党的地位,就没有革命的胜利。”在《战争和战略问题》(1938年11月6日)中,毛泽东指出:“革命的中心任务和最高形式是武装夺取政权,是战争解决问题。这个马克思列宁主义的革命原则是普遍地对的,不论在中国在外国,一概都是对的。”“每个共产党员都应懂得这个真理:‘枪杆子里面出政权’。”在《论持久战》(1938年5月)中,毛泽东又把战争分为正义的战争和非正义的战争,认为一切进步的战争都是正义的,一切阻碍进步的战争都是非正义的。

写作中的毛泽东

《实践论》《矛盾论》是《毛泽东选集》中的两篇哲学著作,是毛泽东对马克思主义唯物辩证法的总结,在《毛泽东选集》中具有极为重要的地位。

《实践论》论述的是马克思主义的认识论,即唯物论。在这篇文章中,毛泽东认为,人的认识依赖生产活动和阶级斗争,离开实践的认识是不可能的。只有人们的社会实践,才是人们对于外界认识的真理性的标准。认识分为感性认识和理性认识两个阶段。感性认识是认识的初级阶段,是对事物片面的、现象的、外部联系的认识;理性认识依赖于感性认识,是认识的高级阶段,是对事物全体的、本质的、内部联系的认识。任何知识的来源,在于人的感觉和直接经验,否认实践,不是唯物论,——认识开始于经验,这就是认识论的唯物论。同时,理性认识并不是认识的终止,认识从实践中来,还要回到实践中去。认识的能动作用,不但表现于从感性的认识到理性的认识的能动的飞跃,更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。实践是真理的标准。

《矛盾论》论述的是辩证法的对立统一规律。毛泽东在这篇文章中指出,对立统一的法则是自然和社会的根本法则,也是思维的根本法则。它是和形而上学相反的,是人类认识史的一个大革命。按照辩证唯物论的观点看来,矛盾存在于一切客观事物和主观思维的过程中,矛盾贯穿于一切过程的始终,这是矛盾的普遍性和绝对性。矛盾着的事物及其每一个侧面各有其特点,这是矛盾的特殊性和相对性。矛盾着的事物依一定的条件有同一性,因此能够共居于一个统一体中,又能够互相转化到相反的方面去,这又是矛盾的特殊性和相对性。矛盾的斗争是不断的,这又是矛盾的普遍性和绝对性。在研究矛盾的特殊性和相对性的时候,要注意矛盾和矛盾方面的主要的和非主要的区别;在研究矛盾的普遍性和斗争性的时候,要注意矛盾的各种不同的斗争形式的区别。否则就要犯错误。

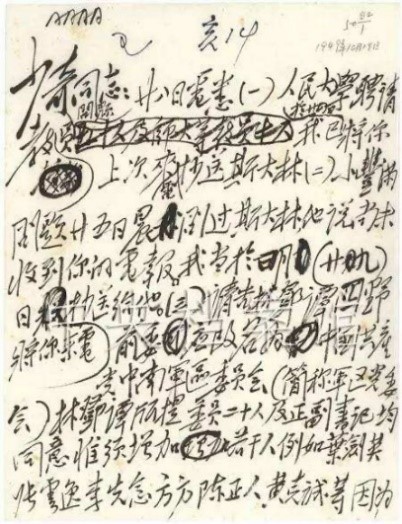

毛泽东手稿

《毛泽东选集》对20世纪的中国和世界都产生了重大影响。60年代,国内曾形成阅读《毛泽东选集》的热潮,歌曲《毛主席的书我最爱读》风靡全国,由此可见一斑。《毛泽东选集》还被翻译成多种语言,对世界其他国家也产生过重要影响,曾成为亚非拉民族民主革命的重要指导文献。

【名家评论】

在狱中如饥似渴读《毛泽东选集》。

——(南非)曼德拉

【扩展阅读】

毛泽东著《毛泽东文集》,人民出版社,1993

(美)罗斯·特里尔著,何宇光、刘加英译《毛泽东传》,中国人民大学出版社,2010