不论在什么地方都要记住,回忆没有归路,春天总是一去不返,最疯狂执著的爱情也终究是过眼云烟。

“多年以后,奥雷连诺上校站在行刑队面前,准会想起父亲带他去参观冰块的那个遥远的下午。”

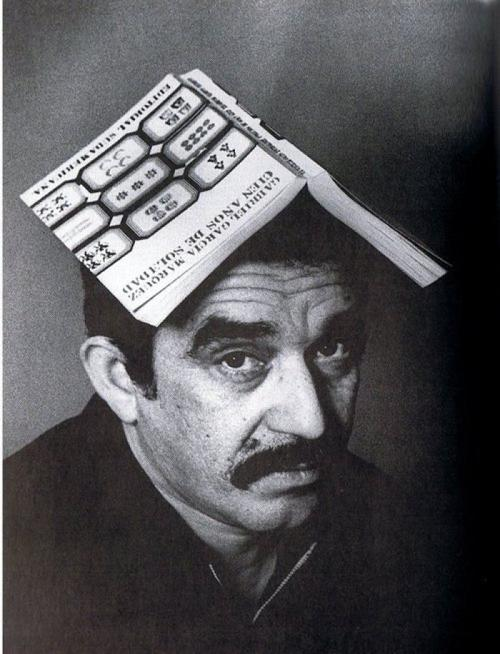

1967年,一部在之后半个多世纪里吸引了无数读者、影响了无数作家的魔幻现实主义巨著,就这样以一句容纳了过去、现在和未来三个时间维度的开篇,拉开了序幕。而它的作者,哥伦比亚作家加夫列尔·加西亚·马尔克斯也凭借这部《百年孤独》,获得了1982年诺贝尔文学奖,带领拉美文学走向了全世界。

马尔克斯于1927年出生在哥伦比亚的一个河边小镇,阿拉卡塔卡。他小时候和祖父母一起在这个小镇的生活经历,对他日后的生活和创作产生了重大影响。当时的哥伦比亚正因保守党和自由党之间的内部冲突而四分五裂,而马尔克斯的祖父则是哥伦比亚内战“千日战争”的一名授勋老兵。他对哥伦比亚保守政府的反抗,赋予了马尔克斯社会主义的思想。同时,马尔克斯迷信的祖母也成为《百年孤独》中的魔幻元素的基础。他们居住过的小房子,后来也成为了书中马孔多小镇的主要灵感来源。

《百年孤独》以丰富的细节描写,讲述了虚构的马孔多小镇中布恩迪亚家族七代人的兴衰荣辱和爱恨福祸。书中充满了疯狂的爱情故事、激烈的内战和政治阴谋、足迹遍布全球的冒险家以及更多超越想象的故事情节。虽然小说在布恩迪亚家族的代代传承中不断推进,但时间却以一种几乎循环的方式而存在。书中许多人物的名字甚至是性格特征,都与他们的祖先有惊人的相似,并不断重复他们曾经犯过的错误。如同书名《百年孤独》,小说中塑造的形形色色的人物形象,无一例外都被打上了“孤独”的烙印,在仿佛不断循环的时间中,在永恒的孤独命运中挣扎。但是,这些孤独在不同角色上又有不同的体现,有的人甘愿服从命运的安排,有的人深处孤独浑然不知,有的人则不甘孤独而奋斗终生。

作为魔幻现实主义文学的代表人物,马尔克斯将他亲身经历过的历史与《百年孤独》中的幻想世界天衣无缝地结合起来,为读者描绘了一幅哥伦比亚的现实图景。他笔下的很多场景都能在历史中找到对应。比如书中讲道,一家美国水果公司在马孔多附近开了一个种植园,结果屠杀了成千上万的罢工工人。这其实是对1928年发生在哥伦比亚的“香蕉大屠杀”的真实映射。小说中,经过这个最黑暗的章节之后,马孔多小镇也逐渐走向毁灭。

事实上,马孔多小镇和布恩迪亚家族的兴衰,恰恰是哥伦比亚和拉丁美洲殖民时代的真实写照。以前的马孔多是一个处于原始社会状态的封闭小镇,就像被入侵之前拉丁美州人田园般的小农生活。书中法官带领军队驻扎后,整个镇子发生巨大变化,出现了电话、火车、电灯等新奇事物,让当地人惊讶不已,这则象征了拉丁美洲十六世纪以后的文化变迁。欧洲殖民者入侵以后,抢夺了当地人的财富,同时各种肤色和宗教信仰的人也进入了拉丁美洲,使这片土地上的社会结构、宗教信仰和风俗习惯等出现了巨大变化,以哥伦比亚为代表的黑暗统治便是当时的社会现状。这些社会现实被作者巧妙地安排在《百年孤独》整部作品中,体现了时代的孤独感。

通过《百年孤独》,马尔克斯以独特的方式捕捉并记录了拉丁美洲特殊的殖民历史,描绘出了在后殖民社会中生活的魔幻现实。然而,或许更为重要的是,在这部小说宿命般的悲剧中,仍然隐藏着希望。就如同他获得诺贝尔文学奖时所说的那样,“在那里,谁的命运也不能由别人来决定,包括死亡的方式;在那里,爱情是真正的爱情,幸福有可能实现;在那里,命中注定处于百年孤独的世家终会并永远享有存在于世的第二次机会。”

【名家评论】

《百年孤独》创造了一个独特的天地,即围绕着马孔多的世界,汇聚了不可思议的奇迹和最纯粹的现实生活。

——诺贝尔文学院颁奖词

【扩展阅读】

(英)杰拉德·马丁著,陈静妍译《加西亚·马尔克斯传》,中信出版社,2014

(哥伦比亚)加西亚·马尔克斯著,李静译《活着为了讲述》,南海出版公司,2016

(哥伦比亚)加西亚·马尔克斯著,(美)吉恩·贝尔-维亚达编,许志强译《加西亚·马尔克斯访谈录》,南京大学出版,2019