中国遭遇两千年之大变局,一场战争,将中国从亚洲中心变为欧洲附庸?

文/全历史 拾贰酱

1894年,清政府和日本发生了一系列军事对抗。这一年是干支纪年的甲午年,因此被称为“甲午中日战争”。清政府战败,于1895年和日本签订了《马关条约》,战争结束。

清政府在甲午战争中的惨败,意味着历时30余年的近代化改革——洋务运动宣告破产,这对中国的近代化进程来说是巨大的打击。

《马关条约》的签订,意味着中国的国家主权再次沦丧,列强侵华行径进入了一个新的阶段。亚洲过去以中国为中心的朝贡体系彻底瓦解,国际地位一落千丈。宗藩国朝鲜则获得名义上的独立。相反,日本成为亚洲唯一的新兴资本主义强国,不仅侵占中国台湾岛,还事实上控制了朝鲜半岛,并与俄国对抗,引发日俄战争。

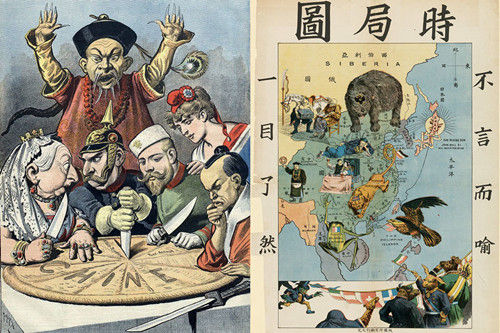

日本在《马关条约》中获得了大量的割地和赔款,以及在中国通商口岸投资办厂的权力。巨大的利益诱使其他列强采取行动,加紧对中国进行了领土和资本输出上的势力瓜分。

俄、德、法三国干涉还辽,并先后强占我国东三省、胶州湾和云南、广州湾等地。英国则强迫清政府签订新界99年租约。美国虽然无暇侵占中国领土,但提议“门户开放政策”。

甲午战争后,中国被强行纳入资本主义的世界经济体系,成了西方大国的经济附庸。

那么,甲午战争是因何而起呢?

经历了“黑船事件”叩门,在西方资本主义工业文明的冲击下,日本于1868年进行了资产阶级革命——明治维新,实行全盘西化,提倡“脱亚入欧”。政治上,建立君主立宪政体;经济上、实行“殖产兴业”;思想上,宣扬“文明开化”。

日本成为亚洲第一个走上工业化道路的国家,国力日渐强盛,跻身世界强国。他们建立了帝国海军,积极寻求扩张道路。

1884年,日本在朝鲜内部煽动政变,促使朝鲜脱离中国独立,意图侵略朝鲜,史称“甲申政变”。虽然清政府派袁世凯镇压了此次政变,但中日双方签订的《天津会议专条》,让日本取得了可以在朝鲜出兵的权力,为甲午战争的爆发埋下伏笔。

甲午战争中到底发生了什么?

1894年2月,朝鲜爆发东学党起义,朝鲜国王向清朝求援。清朝出兵后,根据协议,日本也出兵朝鲜,以此为契机向清朝宣战。同年7月25日,日本控制朝鲜政府后,在丰岛海面突然发难,“丰岛海战”爆发。战斗中,清朝军舰济远、广乙号负伤败退,操江号被逼降,高升号被击沉。

中日双方正式宣战。

甲午战争进入第一阶段(1894年7月25日-9月17日)。这一阶段,清政府在水陆双向战线均以失败告终,日本控制朝鲜全境。

其中,陆战主要是在朝鲜半岛上的平壤之战。当时中日双人军队人数相当,实力不相上下,但是清军主帅叶志超却临阵脱逃,导致清军大败。

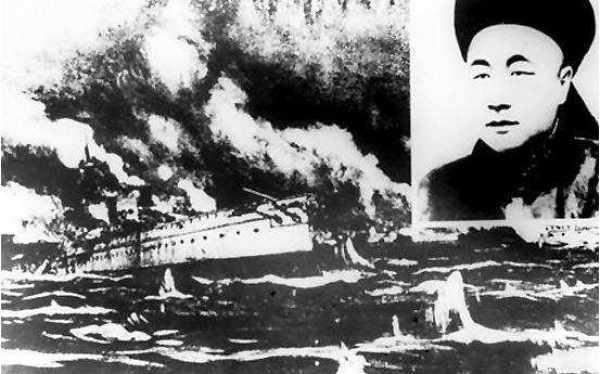

海战主要是黄海海战,亦称甲午海战、大东沟海战。北洋舰队出动主力舰船,并以丁汝昌为主帅应战。1894年9月15日中午,定远号率先向敌军开炮。随即,双方进入激战。

清军舰船年久失修,很快便落入下风,其中,致远号作为冲锋舰承受了日军最猛烈的火力,在沉船的危急关头,致远舰管带邓世昌下令全速冲撞日军吉野号,随后致远号官兵几乎全部壮烈殉国。

最终,北洋舰队在此战损失5艘军舰和千余名官兵,而日本舰队也有5艘舰船遭遇重创,死伤600余人。然而,李鸿章“避战保船”,强令北洋舰队回撤威海港。至此,大清官兵的牺牲毁于一旦,日本夺取了黄海制海权。

战争第二阶段(1894年9月17日-11月22日)在辽东半岛展开,清廷主和派占据上风,大清节节败退。

清廷估计到日军将乘胜入侵辽东半岛,令李鸿章速谋战守。李鸿章根据情报,在辽东地区集结3万多军队驻扎。10月24日,3万日军抵达鸭绿江,因战事顺利,士气昂扬,于第二日发起猛攻,斗志萎靡的清军不战而逃。

另一边,2.5万日军同时进攻旅顺后方的花园口。由于李鸿章一心要保旅顺港,便没有在此处设防。日军如入无人之境,最终在11月21日,轻松取得大连、旅顺二港,并在旅顺制造了血腥大屠杀。

此时,被深藏在威海卫港的北洋舰队,迎来了最后一战,也是战争的第三阶段(1894年11月22日-1895年4月17日)。清政府回天乏术,其军备、战力、士气早已无力应战。

12月24日,北洋舰队主力镇远号退入威海卫时触礁,经抢修才不至下沉,但已不可再出海作战。

日军制定了海陆夹击的作战计划。1895年1月20日,日本第二军共两万五千人,在日舰掩护下开始在荣成龙须岛登陆。由于兵力悬殊日军在2月3日攻陷威海卫城。主帅丁汝昌闻讯自杀。17日,北洋水师全军覆没。随后,中日双方在田庄台展开决战,史称“营口之战”。3月9日,田庄台失守,清军在辽南的战场防御体系彻底瓦解。

1895年4月17日,大清与日本签订《马关条约》,甲午战争结束。

从战争过程中,我们不难发现,曾经“亚洲第一”的北洋水师没有发挥出应有的实力,不仅如此,清朝军队几乎无所作为。日本只用了一年,便消灭了清朝唯一的近代化海军,让曾经的亚洲强国,沦落为帝国主义的待宰羔羊。

究竟是哪些原因,导致大清帝国在甲午战争中毫无还手之力呢?

第一,清政府落后的军队建设,导致在战场上被日军碾压。

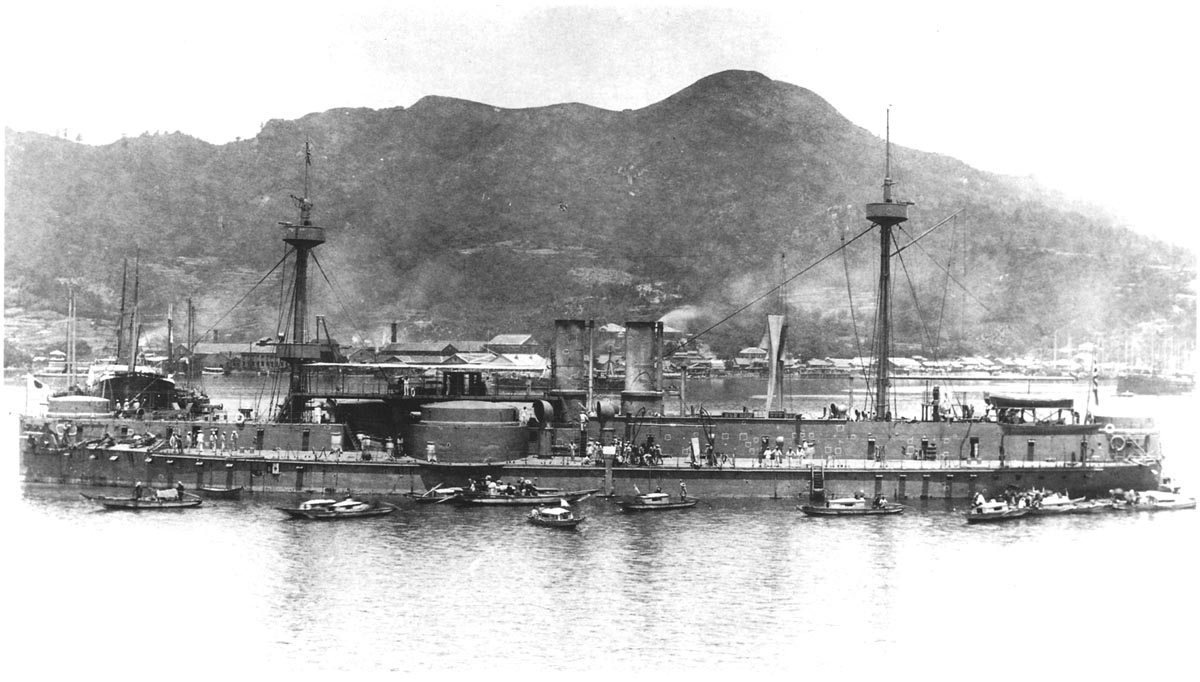

为了打造一支梦幻的现代海军,李鸿章斥巨资到英国、德国购买军舰,清政府也派遣优秀学员,到英国学习船舰驾驶和制造技术。当年北洋舰队实力为亚洲第一,世界第八,而日本海军在世界的排名仅为第十六位。

但是北洋水师在1888年成立后,清廷就认为海军建设已经结束,无需再投入财力。光绪帝甚至明确要求,大清接下来的主要任务是为慈禧祝寿。日本则积极扩充军备。为了筹钱买军舰,日本皇后把自己的首饰都捐了。甲午海战时,无论两军舰队的兵员素质、舰速或火炮射速,日军已经远远超过了北洋水师。

同样地,大清陆军配备进口的德式武器,没有统一标准。一旦某一武器对应的子弹用完,就无法使用其他武器的子弹。而日本的军械生产已经开始走向成熟。

另外,清军的编制极为简单,士兵训练不足,不考虑利用地形,缺乏战略战术。射击一律采用站姿,开炮前还要先摇动大旗。日军则已有工兵与辎重兵的区别,拥有先进的战争理论做支持。

第二,清廷内部分裂,难以一致对外。

甲午战争前夕,以光绪帝恩师翁同龢为首的清流派和李鸿章为首的洋务派关系日益恶化。

李鸿章出身安徽江淮,故他统领的军队称为“淮军”,包括北洋水师。翁同龢则代表“湘军”势力。当时,光绪帝 “每事必问翁同龢”,因此清流派也被称为帝党。为了打击异己,帝党便将李鸿章调往前线。直接导致甲午战争前期淮军单独抵抗日军的局面,这也就不难理解李鸿章为何坚持“避战保船”的原则。

而清军战败,清朝大臣不仅没有痛定思痛,调整战术,反而发动了一场内部的疯狂倾轧。帝党对淮军大加指责,不惜夸大事实栽赃陷害,甚至找借口不发援军。而士兵们作为派系斗争的牺牲品,也难怪气势低迷,御敌无力。

究其根本,战争是政治的延伸。李鸿章深受清政府其他派系的排挤,是以一人战一国。北洋舰队总指挥丁汝昌也沦为这种政治斗争的牺牲品,以革职留任、带罪之身指挥整场战争。最后苦等援军不到,只得自杀身亡。甲午战争不仅仅是军事实力的较量,也是两个国家、两种制度的较量。