存续千余年的拜占庭因何灭亡?奥斯曼帝国何时雄起?来看欧洲罗马时代的谢幕。

文/全历史 一口

1453年5月29日,奥斯曼帝国军队在苏丹穆罕默德二世的率领下攻陷拜占庭首都君士坦丁堡,存续千余年的拜占庭帝国彻底崩溃。

公元476年西罗马灭亡后,拜占庭帝国被视为罗马血脉的延续,它的灭亡标志着罗马政权的彻底覆灭,欧洲自此进入中世纪。

地处小亚细亚半岛和巴尔干半岛的拜占庭被视为“基督世界的东方前哨”,是西欧基督教国家与伊斯兰教国家之间的一道屏障,它的灭亡还标志着奥斯曼帝国的崛起和伊斯兰势力在欧洲的扩张。

奥斯曼帝国占据扼守黑海海峡的君士坦丁堡后,掌握东西方文明的陆上交通线6个世纪,不仅促进了本国的经济文化发展,推动了伊斯兰教在世界范围的传播,还间接促成了大航海时代的到来。

除此之外,拜占庭号称整个欧洲古典文化的蓄水池,它保存了大量古代希腊和罗马文化,君士坦丁堡失陷后,大量拜占庭知识分子涌入西欧,带去了珍贵的文献典籍,推动了复兴古希腊和古罗马文明的文艺复兴运动。西方人对希腊文明的崇拜也从此埋下种子,19世纪后期到现在,对现代性的反思仍经常借助对希腊文明的追溯来完成。

那么,拜占庭帝国是如何走向衰亡?原因有以下几点:

其一、军区制逐渐腐蚀了拜占庭帝国的经济、军事根基。

军区制出现于7世纪早期,皇帝下令将地方政权纳入将军们的控制下,实行军政合权的管理方式,按军区、军分区、师、团等军队编制划分原有行政区,以各级官兵的服役级别在将士中间分割军事份地,土地上的收入则作为军饷和一切军需之来源。军区管理下的小农战时为兵,闲时为农。

军区制度有诸多优点,比如可以在较短时间内增强帝国军事实力,减轻政府军费负担,推动经济发展等。然而,在帝国统治的中后期,军区制的潜在危害逐渐暴露出来,对帝国的政治、经济、军事均产生重大影响。

军区制瓦解破坏了帝国的经济结构,导致经济全面衰退。

在军区制下,亦农亦兵的兵农阶层和自由农村公社的小农是帝国经济生活和军事防御力量的主体。

但是,一方面,小农经济本身具有脆弱性,决定了它在战乱频繁、自然灾害严重的年代无法维系下去,很多小农宁愿把自己的特权转让给势力大的贵族地主,另一方面,拜占庭皇帝大多是军事贵族出身,他们不可能为了保护小农利益而放弃自己的特权。11世纪起,帝国政策开始向大地主贵族倾斜,大地主对底层农民的土地兼并得到了中央的默许。

到12世纪中期以后,帝国内的小农阶层几乎完全消失了,代之而起的是没有人身自由的巴力克(相当于西欧庄园中的农奴)。

小农经济的瓦解不仅造成国家税制破坏,经济基础发生动摇,还对商业贸易和手工业产生了消极影响,一方面,以农兵为骨干的军事力量的衰弱使得工商业、特别是过境贸易所必需的安全稳定的环境消失,商旅成为最富冒险性的活动。另一方面,小农经济的衰落缩小了工商业所依托的国内市场,不仅那些依靠短期消费维持生存的小工商业者无以为生,甚至连富商大贾也每况愈下。

随着小农大批转变为巴克力,帝国兵源匮乏,战时不得不启用雇佣兵。雇佣兵唯利是图,大部分并无忠诚度可言,帝国军队战斗实力大减。同时,雇佣兵的使用使得国家财政更加吃紧,帝国政府只能加重税收、或者没收大贵族和教会的财产以维持军事开支,这就激化了国内的各种矛盾,使政局更加混乱。

军区制的一系列危害使得帝国的统治岌岌可危。

其二、基督教内部的斗争既消耗了拜占庭的国力,又导致它在外交上孤立无援。

公元476年,西罗马帝国灭亡,从欧洲大陆南下的日耳曼各部在西罗马的废墟上建立起各自独立的王国,原本依附于西罗马政权的罗马天主教会通过驯化入侵的“蛮族”而逐渐取得凌驾于世俗权力之上的神权,并且与君士坦丁堡教区对主教首席权、教义、教规展开了一系列的争执和讨论。

直到1054年,东西方教会彻底分裂为以罗马城为中心的天主教、以君士坦丁堡为中心的东正教。自此,东西方的基督信徒和教职人员彼此仇视、互不信任。

与西方教会的分裂让拜占庭帝国更加孤立无援,夹在强大的伊斯兰敌人和天主教势力之间腹背受敌。

公元1204年,天主教支持的十字军打着清洗异教徒的旗号向被穆斯林控制的耶路撒冷进发,却在半路调转矛头指向君士坦丁堡,攻陷君士坦丁堡之后在城内扫荡钱财,对城中居民大肆屠杀。经此一事,天主教和东正教的矛盾达到不可调和的程度。

至君士坦丁堡被穆罕默德二世围攻之前,罗马教皇以统一教会、承认罗马教会拥有唯一首席权为条件要挟拜占庭的政教高层人员,双方一度也接近和解,但拜占庭的基层神职人员和信徒始终无法信任西方教会,导致统一一事一再搁置。罗马教廷遂对君士坦丁堡的危机坐视不理,不肯派兵支援。

孤立无援、势单力薄的君士坦丁堡最终在奥斯曼的铁蹄下沦陷了。

这场灭亡了拜占庭帝国的战争又是怎么打的呢?

奥斯曼帝国用两个世纪的时间积蓄力量,并逐渐蚕食拜占庭的领土。

奥斯曼帝国因其创立者奥斯曼一世得名,奥斯曼人原本是中亚突厥游牧部落的一支。13世纪末,这支突厥部族在小亚细亚半岛定居,建立起自己的王国,并逐渐伊斯兰化。

从13世纪到15世纪,奥斯曼帝国联合小亚细亚半岛上的一些土耳其公国侵扰、打击拜占庭。

到14世纪中期,奥尔罕在位时,奥斯曼已经夺取了拜占庭在小亚细亚的大部分领土,并且将手伸向色雷斯。色雷斯地区是欧洲大陆最靠近小亚细亚半岛的一块领土,奥斯曼帝国将其作为跳板,对色雷斯的征服使奥斯曼在战略上得以连接君士坦丁堡与巴尔干边境,有利军事扩张。

奥斯曼还通过控制色雷斯的公路,断绝了拜占庭帝国与巴尔干及西欧潜在盟友的联系,君士坦丁堡就此成为在奥斯曼领土包围之中的一块孤岛,拜占庭皇帝掌控的只有君士坦丁堡而已,有人戏称这位末代君主是“市长皇帝”。

穆罕默德二世继位之后,下决心要攻下君士坦丁堡。

奥斯曼历代君主都梦想取代拜占庭皇帝、占有君士坦丁堡,其中决心最甚的就是穆罕默德二世。

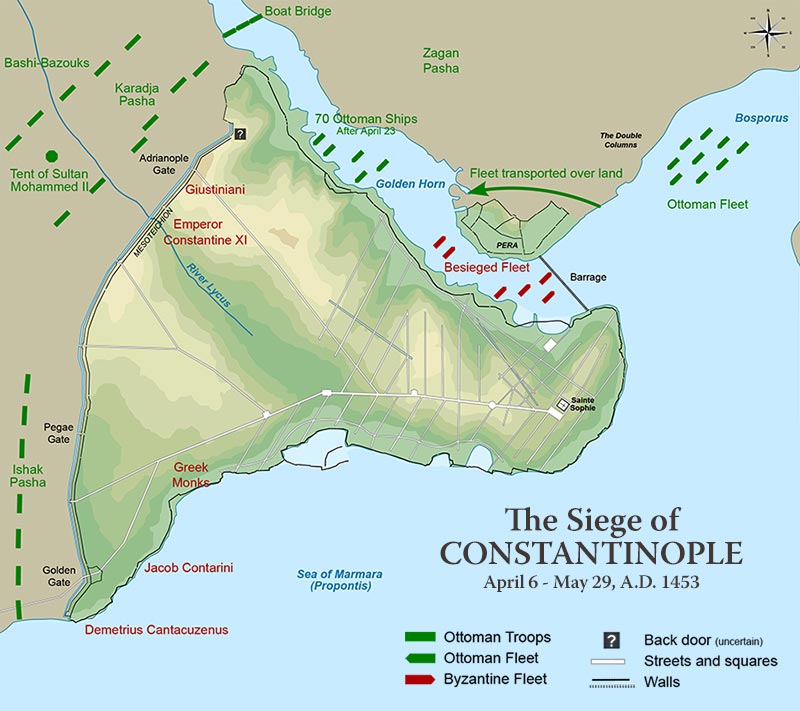

1453年4月6日,奥斯曼军队在穆罕默德二世的率领下将君士坦丁堡围住,据估计,奥斯曼大军人数在10万到20万之间,而君士坦丁堡守军总数仅8000余人。

奥斯曼军队最先从西面发动对君士坦丁堡的强攻,他们用火炮、攻城锤和投石器猛烈轰击城墙,并填平壕沟,架设云梯,还在城墙下挖掘坑道。君士坦丁堡军民在皇帝君士坦丁十一世帕莱奥古斯率领下顽强抵抗,战事陷入胶着状态。

穆罕默德二世随即改变进攻谋略,买通热那亚商人,借道热那亚人所控制的加拉太地区,潜入金角湾内,以便水陆夹击。他调动军队5万,并在博斯普鲁斯海峡和金角湾之间铺设一条长1.5公里的圆木滑行道。然后在一夜之间将80艘轻便帆船拖上海峡岸边,用人、畜和滑车拉过山头,再从斜坡上滑进金角湾。又在金角湾最窄处架设浮桥,在桥上配置了火炮。

5月29日,土军从海陆两面对君士坦丁堡发起总攻,一面在金角湾用火炮破坏防御工事和轰击防守船只;在西面,穆罕默德二世指挥数万军队从多处突入城堡。君士坦丁堡守军寡不敌众,弹尽粮绝,城墙失守,末代皇帝君士坦丁十一世在战斗中丧生,君士坦丁堡就此易主。

君士坦丁堡陷落之后,伟大的罗马荣光已成过去,在罗马的废墟上,强大的伊斯兰政权崛起了,与西方的天主教国家形成对峙之势,欧洲历史翻开中世纪的篇章。