秦王扫六合,虎视何雄哉。

公元前236年至前221年,“战国七雄”之一的秦国发动战争,陆续消灭和吞并了韩、赵、魏、楚、燕、齐六国,结束了春秋以来诸侯纷争和割据的局面。中国历史上第一个“大一统”王朝由此建立。

战争的经过是怎样的?

一、准备时期:积蓄综合优势,筹划统一步骤

在经历了战国时代的争霸战争后,秦国在对六国的战争中,总体上胜多败少,并取得了主要战役胜利,占据了关中平原和四川盆地。此后,秦国逐步蚕食韩赵领土,将对手赶下第二级地理阶梯,最终对六国形成明显的俯冲态势。

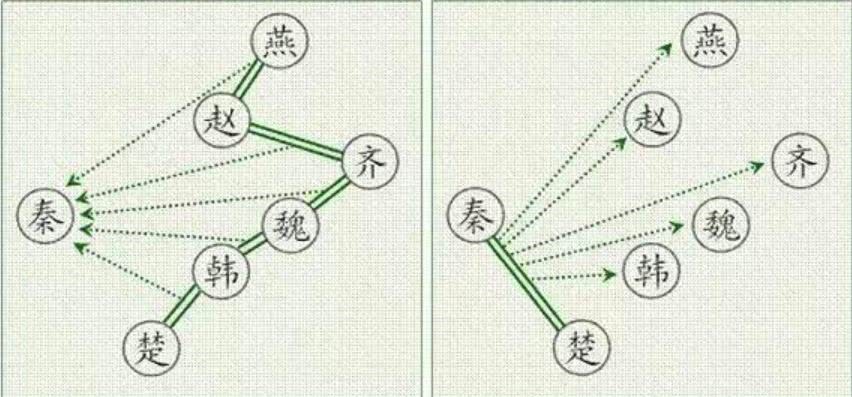

从公元前256年至公元前238年,秦军挫败了列国最后一次“合纵”(前256年),且经对两周、三晋的一系列战争,灭亡了周朝残余势力,还让秦国领土与齐国相接,切断合纵各国的南北联系。在灭国大战开始前,秦国对位于诸国中央的韩魏两国进行了分割包围,为统一战争做好了地缘准备。

根据韩非的建议,依照战略威胁级别,秦人将对六国的攻击顺序排列为:接壤的韩赵、相对较远的楚魏和完全不接壤的齐燕。齐燕远离秦国本土,可以加以安抚和笼络;魏国和楚国之前已经长期被秦国夺地,需要武力威慑,不让他们干涉秦军进攻,故三晋中的韩赵是最先打击目标。

而在具体攻击顺序上,如果先攻击较弱的韩国,则南边的楚国和北边的赵国,东边的魏国会出兵相救;南攻楚国也有来自韩魏的援兵干扰;唯有北上攻赵国。赵国的南边是实力最弱的韩国,出兵对抗秦军的可能性较小,所以秦军将赵国列为统一战争的首个目标,而邻近的韩国也会随之受打击。

此外,为减少正面进攻损失,秦国计划由间谍带着财物和刺客去游说山东六国的大臣和王公贵族,提前在这些国家安插内线,迫害各国主战派或离间敌国君臣关系。

二、讨伐赵国,灭亡韩国

公元前236年开始,趁着燕赵开战,秦国以救援燕国为理由,开始讨伐赵国。在第一次作战中,王翦以主力军从上党地区出发,越过太行山脉的阏与,进攻赵国都城邯郸西北方,另一路从沿太行山东麓进攻邯郸的南方,两路大军按计划将在邯郸城下会师。

面对秦军的两路进军,赵国也分兵两路发动反击。李牧在西线,防御太行山到华北平原的山口,严阵以待;另一路以扈辄为将对抗秦国的南路军。两路大军分别沿着太山行麓和漳河两岸相对峙,由于赵军防御严密,两军一度相持不下。对峙无果之后,两国兵疲罢战,各自回国。

一年之后,赵悼襄王去世,赵幽谬王即位,主少国疑,公元前234年,秦国的南路桓旖攻赵,从漳水下游渡河,迂回到了扈辄军的侧翼,赵军南路大败,被秦军斩首十万。随后这支大军北上邯郸,还试图切断李牧大军和赵国本土的联系。但李牧率边防军主力与邯郸赵军会合后,在宜安附近与秦军激战,最终击败秦军。随后其二次攻赵也被李牧挫败。

两次攻赵不胜后,趁着赵国也损失严重、忙于恢复,秦军择机入侵兵弱国小的韩国,此举不仅可打通东进的中路通道,而且可以切断赵国和魏、楚的联系。公关前231年,在秦军压力下,南阳郡守腾投降秦国。面对秦国的大军压迫,第二年,只有阳翟周围十几座城市的韩王安,向内史腾投降,韩国的故地被设置为颍川郡。秦军迫降韩国,震慑六国的计划初步实现了。

三、赵国灭亡和荆轲刺秦

灭韩之后,秦国将注意力转回北线。公元前229年,赵国代地发生地震,人心惶惶;连年征战导致赵国粮食歉收,人力匮乏。最终王翦带兵趋向井陉,与李牧相抗,秦国又派杨端和出兵进攻邯郸,让赵军首尾无法相顾。同时,秦国还派人贿赂赵王宠臣郭开,双管齐下,瓦解赵国抵抗。由于赵王听信郭开的进言,杀害李牧,自毁长城。

在李牧死后,赵国失去了唯一堪与强秦相抗的猛将。3月之后,虽然赵葱、颜聚奋战数月,最终仍被秦将王翦击败。赵葱被杀,颜聚收拾残兵退回邯郸固守。最终赵王迁主动开城归降,而公子赵嘉逃到代地自立为王,与燕军会合后聚兵上谷,共同抗秦。

作为战国末年首屈一指的军事强国,赵国灭亡对于秦灭六国有重要的意义;且在秦军歼灭赵国时,其他诸侯均没有发兵相救,这正是秦王希望看到的。

灭赵之后,王翦所部的秦军逼近燕国南部边境。燕国因为连年与齐国和赵国发生边境冲突,国力损耗,野战力量损失严重,而且燕国最肥沃的领土皆在秦军兵锋威胁下的南境,燕国压力空前大增。

此前,燕太子傅鞠武认为,燕国应以自己为合纵中心,以三晋为前锋、齐楚为左翼、匈奴为右翼抗秦,方能保全自己。但太子丹觉得组织联盟耗时费力。而情况紧急,燕太子丹和太子傅田光只能以半胁迫的方式,让刺客荆轲携带都亢地图、樊於期首级接近秦王,再用徐夫人毒匕首劫持秦王,以此逼秦国退还吞并的土地,拖延秦灭六国的进度,但刺杀行动最终失败。

四、吞并燕、魏,占据中原。

荆轲刺秦的失败,导致了秦国在公元前226年攻燕。王翦屯兵于中山国故地,随时准备侵燕。彼时的燕国,定都于蓟地,在易水之南的任丘一带与赵国接壤,西部国境达到阴山余脉之地,北境西起上谷,东到辽东,与箕子朝鲜接壤。燕国西部地形高,东部较为平缓,位于华北平原,易水等河流有利于农业灌溉,也是燕军防御秦军北上的天然防线。

考虑到燕军以易水河为方向正面防御,但易水下游河流湍急,河水较深,王翦计划派主力迂回到河上游,包围河流下游防御的燕代联军。按照计划,最终野战能力较弱的燕军迅速溃败,燕王姬喜和太子姬丹逃到了辽东,而代王赵嘉逃到了上谷避难。

李信的军队又在衍水河畔击败了太子丹的军队,燕王喜以杀死太子丹的方式,向秦国求和。虽然秦国没有允许议和,但是燕赵的残余势力已经不足为患,所以秦军南下攻击楚国和魏国,燕王的小朝廷在辽东地区得以延续。到公元前222年,王贲攻辽东,俘获了燕王喜,燕国灭亡;随后王贲转攻代郡,虏获了代王嘉,赵国的残余势力彻底灭亡。

战争进行到此阶段,秦国已统一北部和东部领土。乘着战胜燕国之威,秦国于公元前225年派出王贲包围了魏国都城大梁。此时魏国领土已经萎缩到了大梁周围区域,几乎无险可守。由于大梁城难以攻克,所以秦军用黄河和鸿沟之水灌城门,冲毁了大梁城墙,魏王魏假投降,魏国就此灭亡。

五、终结齐、楚,统一六国。

秦国灭亡三晋、吞并燕国大片领土之后,就只剩齐楚两国尚存。楚国虽然丧失了江汉流域,但仍占据江淮和江南地区,其都城位于安徽寿春地区,领土纵深辽阔,民风彪悍,对秦人入侵有较强的反抗性。此前由于秦人远交近攻的策略,所以致力于对北方和中原的征伐,楚国获得了数十年的时间休养生息,虽然内政相对混乱,但依旧可以一战。

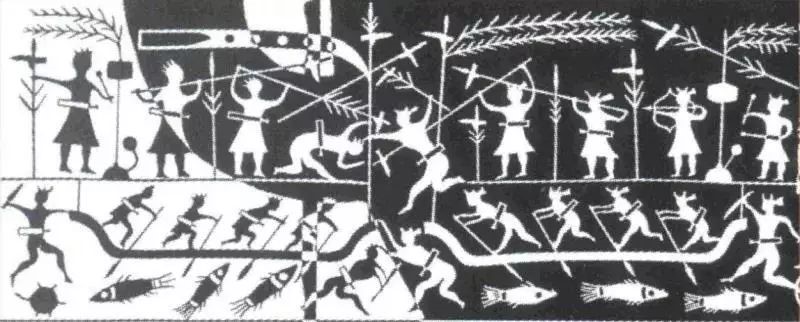

第一次攻楚的主将李信决定采用大军长途跋涉和穿插迂回的方式夹击楚军,具体的计划是:因为楚军会在淮阳和商水一带设置正面防线,所以秦军一部分由蒙恬带领,沿着汝水前进,靠近楚国的正面防线,然后计划袭击陈城,进而进军颖水流域;一部分由李信按照舞阳-平舆-新蔡的顺序绕道楚国防线的左翼,与正面军会师于安徽太和的城父一带。

但是楚国大将项燕并没有上当。他深知楚军以水军和舟师见长,平原会战向来非楚国长项。于是他决定充分发挥楚人善于机动作战而且熟知水性的特点,将部分次等部队部署在秦军期待的战线上,但是主力大军部署在楚国楚都寿春以北的淮河北岸地区,准备伺机行动。

在秦军一路上被楚国疑兵所迷惑,准备袭击寿春以西的门户颍邑时,楚军突然出现在颖水北岸,趁着秦军渡河击败对手。在战败之后李信带队和蒙恬一起后撤到陈城,但秦军的壁垒被楚人打破,损失了七个都尉级别的将领,20万南征秦军伤亡惨重。

公元前224年春天,秦军在老将王翦的指挥下第二次伐楚,秦军带足了国中主力和粮草,依旧是以陈城-商水-新蔡等地构成战线,与楚军对峙;而项燕将20万大军集中在寿春以北,等待时机袭击对手。但在楚王的催促下,项燕多次出军挑战,冲击秦军营垒,但是并没有成功;而秦军在后勤充足,防线稳固的情况下坚壁清野、严阵以待,消磨了楚军锐气。

于是项燕向着涡河防线撤退。但是在撤退中,楚军阵型露出破绽,秦军趁机发起进攻,将师疲兵老、渡河混乱的楚军击败。随后秦军俘获楚王负刍,楚国灭亡。王翦又引兵南下,定江南之地,降服越国的残余势力,接下来楚军又进入瓯越和闽越,平定当地君长,设置了闽中郡。

在秦灭掉了楚国后,燕赵残余势力在公元前222年被扫荡;而秦军伐齐时,齐国因为孤立政策,坐等秦国灭其他诸侯。于是国无斗志,军无战心。到了公元前221年,秦国大军绕开在齐国西境布防的齐军主力,从燕国南境转兵压向齐国,经历下、淄川直奔临淄,长驱直入。王贲兵不血刃,仅两个月就尽占齐国全境,在秦国的武力威胁和封地的诱惑下,齐王建最终投降。

秦灭六国有怎样的重要历史意义?

秦灭六国是中国历史上第一次真正意义上的统一,标志着古中国进入封建专制社会。虽然战争本身给七国人民都带来了巨大苦难,但统一战争也促进了各地的文化交流和经济交流;秦朝车同轨、书同文的政策对后世的文化发展、族群认同感的加强影响深远,统一战争完成之后,秦朝成为当时东亚地区最大的国家。