跟随这对飞遍大江南北的蝴蝶,聆听中国音乐。

在中华民族五千年的文化时空中,飞舞着三只蝴蝶,蕴含的是中国浪漫主义文化的源和流。庄周的蝴蝶,晓梦迷失,浑忘自家是何人。关汉卿笔下包拯的化蝶,充盈着灵犀与睿智,而民间的蝴蝶,为人们撒播着自由爱情的希望,这一对最美的蝴蝶有着最美的名字——梁山伯与祝英台。

——上海音乐学院音乐学系教授邹彦

吃过油条配咖啡,小龙虾配披萨,中西结合有时显得那么接地气儿又顺其自然,而梁祝,这个中国传统的凄美爱情故事与西方经典的协奏曲体裁以及小提琴间也产生了微妙的化学反应。

虽然把吃和艺术“相提并论”有那么点不合适,但不得不说的是,它们一个是我们赖以生存的物质食粮,一个是我们得以在人生道路上进阶的精神食粮,两者都是那么的重要。

还记得《梁祝》这个故事吗?

祝英台女扮男装去学堂读书,与同窗的梁山伯产生感情,当英台道出自己女儿身的事实时,两人心心相印,私订终身。

却不想,祝父已将女儿许配给了另一位富公子,山伯得知消息便心碎而死,而英台在成婚当日,跪倒在山伯的墓前哭诉,此时天崩地裂、大雨倾盆,英台毫不犹豫的跳进了这裂缝中,追随山伯而去。当雨过天晴,一对蝴蝶在山伯墓前翩翩起舞,两人终以这种方式得以团聚……

就是这样一个经典的中国版“罗密欧与朱丽叶”的故事,其中不仅有纯真的爱情,也有对自由的向往、对压迫的反抗。

小提琴协奏曲《梁祝》是什么缘由创作的呢?

“这是写给农民的,是农民教会我创作。”在谈到《梁祝》协奏曲的创意由来时,作曲家何占豪曾经这样概括。

当时的何占豪还是上海音乐学院(简称上音)管弦系的一位学生。上世纪50年代的中国,普通老百姓对小提琴这种西洋乐器的认知几乎为零。即使是音乐院校管弦系的小提琴学生,平时在校学习的都是西洋乐曲,大众根本听不懂,更别提农民了。

不过学生们不这么想,其中也包括何占豪。大家在学校里,一直在讨论如何让老百姓接受、并喜爱小提琴的问题。上音系团支书刘品首先提出了小提琴要“民族化”的意见。何占豪和同学们纷纷表示赞同,大家摩拳擦掌,心中都幻想着能像俄罗斯民族乐派的作曲家那样,创作出自己民族风格的作品。于是,何占豪作为成员之一的“小提琴民族化实验小组”成立了。

中间有一段小插曲。来自捷克斯洛伐克的一个弦乐四重奏组合,要来上音进行访问演出。按照国际惯例,他们提出了要演奏一首中国的四重奏作品。这让“实验小组”的成员们急坏了,当时国内哪儿有像样的中国作品进行演出啊?大家想到,在此之前,何占豪已经根据越剧素材,创作了一首弦乐四重奏的“梁祝”(后俗称小梁祝)。那就是这首了!

这让还是学生的何占豪心中直冒冷汗,但抵不住领导的呵斥:你有什么好怕的?拿出去就拿出去!没想到的是,这群蓝眼睛高鼻子的外国人,对这部作品兴趣满满。不仅决定演奏,还特地请何占豪前来指导民族风格的提琴指法。何占豪心中无限感慨,我们之前太不重视自己的民族音乐了。

1958年,上海音乐学院要向即将到来的新中国成立10周年庆典献礼,当时上海音乐学院党委书记的孟波在管弦系“小提琴民族化实验小组”提交的“大炼钢铁”、“全民皆兵”和“梁祝”三个小提琴协奏曲题材中,力排众议选中了“梁祝”,开启了何占豪和陈钢通力合作的创作之路。

作曲家陈钢,1935年春天出生于上海的一个音乐家庭,其父陈歌辛是当时颇有名气的流行音乐作曲家,陈钢受父亲的言传身教,接受了良好的音乐启蒙教育,1955年顺利考上上海音乐学院,跟随丁善德、桑桐等人学习作曲与音乐理论。

作曲家何占豪,1933年生于浙江一个农民家庭,从小接触民间音乐尤其是越剧。1957年一次机缘巧合之下考入上海音乐学院管弦乐进修班学习小提琴。是第一批用小提琴演奏二胡曲《二泉映月》的演奏家。

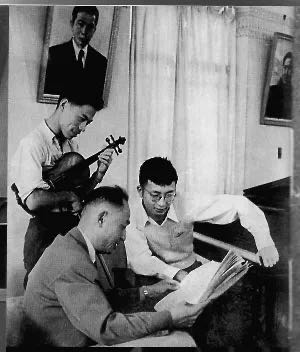

陈钢是当时上音作曲系的大才子,与缺乏作曲理论基础的何占豪正好形成互补。就这样,两位生活背景完全不同的人,开始合力创作《梁祝》。同时也得到了各方面的指导:从1958年的秋天,时任上海音乐学院的院长丁善德先生便开始辅导他二人的《梁祝》创作,学院的小提琴演奏家、民乐演奏家们也都对他们的创作进行了指导,这才有了作品技法中极鲜明的民族特色,中国戏曲元素也首次进入到协奏曲中。

1959年5月27日,《梁祝》在上海兰心大剧院举办的首届“上海之春”音乐舞蹈盛会上首演,由樊承武指挥上海音乐学院管弦乐队,俞丽拿担任首席小提琴。自此,从孕育到诞生都备受人们关注的,被灌注了极多心血的《梁祝》收到了社会各界乃至全世界的关注与赞誉。

那么,《梁祝》的中西结合是如何做到圆融贯通的呢?

整部《梁祝》以符合故事进行的“叙事方式”构成:

其前奏没有像我们通常所听到的那种包含了即将具体陈述的各类音乐要素的概括(如《卡门》序曲),而是以空泛而轻微的泛音将我们带回久远的过去;以空山鸟语般的长笛独奏,将我们带入幽静的学堂;双簧管的独奏,更是以江南风格的音调描绘了一幅山水画。这个前奏就如国画那般,形散气聚。后面的展开更是延续了这种“叙事”方式。

此外,对小提琴的选用、音色与技巧的处理,也是让我们对它产生如此高评价的原因:

大家对小提琴这件乐器的印象如何?高贵、华丽、可柔可刚、如人声般表现力极强。

那大家对梁祝二人谁的印象更深?大概,无论古今,女性对情感的追求以及对自由的向往、对压迫的抗争更令人感动,所以这件常用来象征女性的小提琴用来作为整部协奏曲的主奏乐器是再合适不过了。

更值得一提的是,在这部协奏曲中,中国元素随处可见。

其旋律多有来自中国传统戏曲——越剧中的唱腔唱法,如紧拉慢唱;“同窗共读”时两人愉快的心情用快速的音阶跑动和八度大跳表现,借鉴的是古筝的演奏技法;“英台抗婚”则采用了琵琶扫弦的强音和弦;“哭诉”的场面借用了二胡的弓法;“投坟”场面更是运用了吊钹这种中国传统乐器的音响。

而作曲家们为了平衡中国传统以“叙事”为主的审美习惯与西方程式化的音乐结构间的差别,更是对后者进行了突破,无论是将协奏曲的三乐章根据故事情节内容变为一个乐章,还是对奏鸣曲式中“调性回归”原理“不服从”等,都是为了达到了对作品叙事结构的完整,这种协奏曲与民间音乐相结合的表现手法,形成了独具中国民族特色的协奏作品风格。

也正因为音乐中这种从始至终地娓娓道来,才会有那么多没有接触过协奏曲,甚至没有接触过古典音乐的听众,能够立即“听懂”这部协奏曲,能够与它产生情感上的共鸣。

这部小提琴协奏曲《梁祝》是中国早期音乐创作的代表,它能在今天还受到人们的喜爱,不仅仅是因为这部作品本身的成功,还因为有一大批优秀的演奏家们通过自己的理解,演绎出了不同的版本,给予了《梁祝》更鲜活的生命力:

1959年由中国唱片上海公司录制的版本:樊承武指挥上海音乐学院管弦乐团,与首席小提琴俞丽拿携手合作。在录制这张唱片时,俞丽拿才18岁,但因从小良好的专业演奏学习、本人参与《梁祝》创作全过程,以及曲目中越剧、昆曲等家乡音乐更使得她对演奏的音色控制更为准确,这一版女性的情绪,表现得质朴感人。

1979年由香港唱片公司发行的版本:林克昌指挥名古屋爱乐乐团,与首席小提琴家西崎崇子合作。日本小提琴演奏家西崎崇子是第一个录制《梁祝》的外国人,其风格克制、内敛。

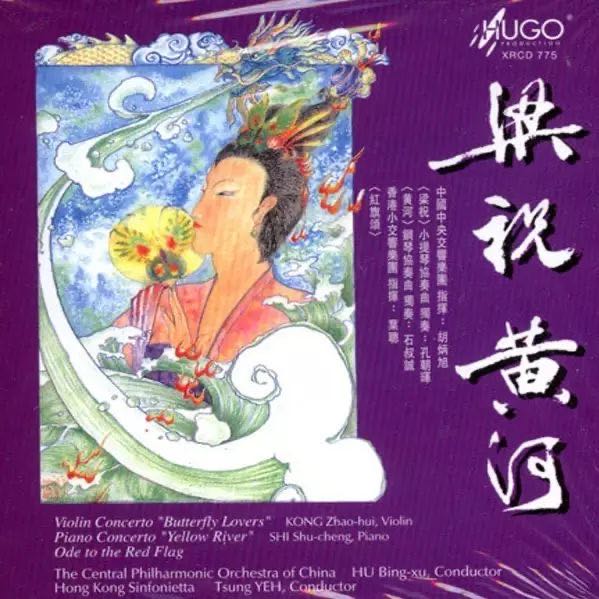

1991年由香港雨果唱片公司发行的版本:胡炳旭指挥中央乐团交响乐队,与首席小提琴孔朝晖合作完成,这一版的亮点在于首席小提琴与乐队间的默契配合。

1993年由中国文采声像公司发行的版本:李德伦指挥中央乐团,与首席小提琴家盛中国、共同打造经典。

1997年由马可波罗唱片公司发行的版本:陈燮阳指挥上海交响乐团,与首席小提琴家吕思清合作,该版本的快板乐章更为坚定,慢板乐章更为深远大气。

《梁祝》这部小提琴协奏曲是在新中国成立的大背景下,在一批专业音乐院校培养的具有专业技术理论知识的作曲家的手中诞生,在一批对艺术抱有热忱之心的演奏家手中发光。

在这近一个世纪的时间,它以历久弥新的魅力受到海内外人们的欢迎和喜爱,作为欧洲音乐表现形式与中国传统音乐相结合的成功范例,《梁祝》是中国音乐史上一个里程碑式的符号。