阅读Tips:自由、平等、博爱,都写在音乐里了。

作者|柴丹书

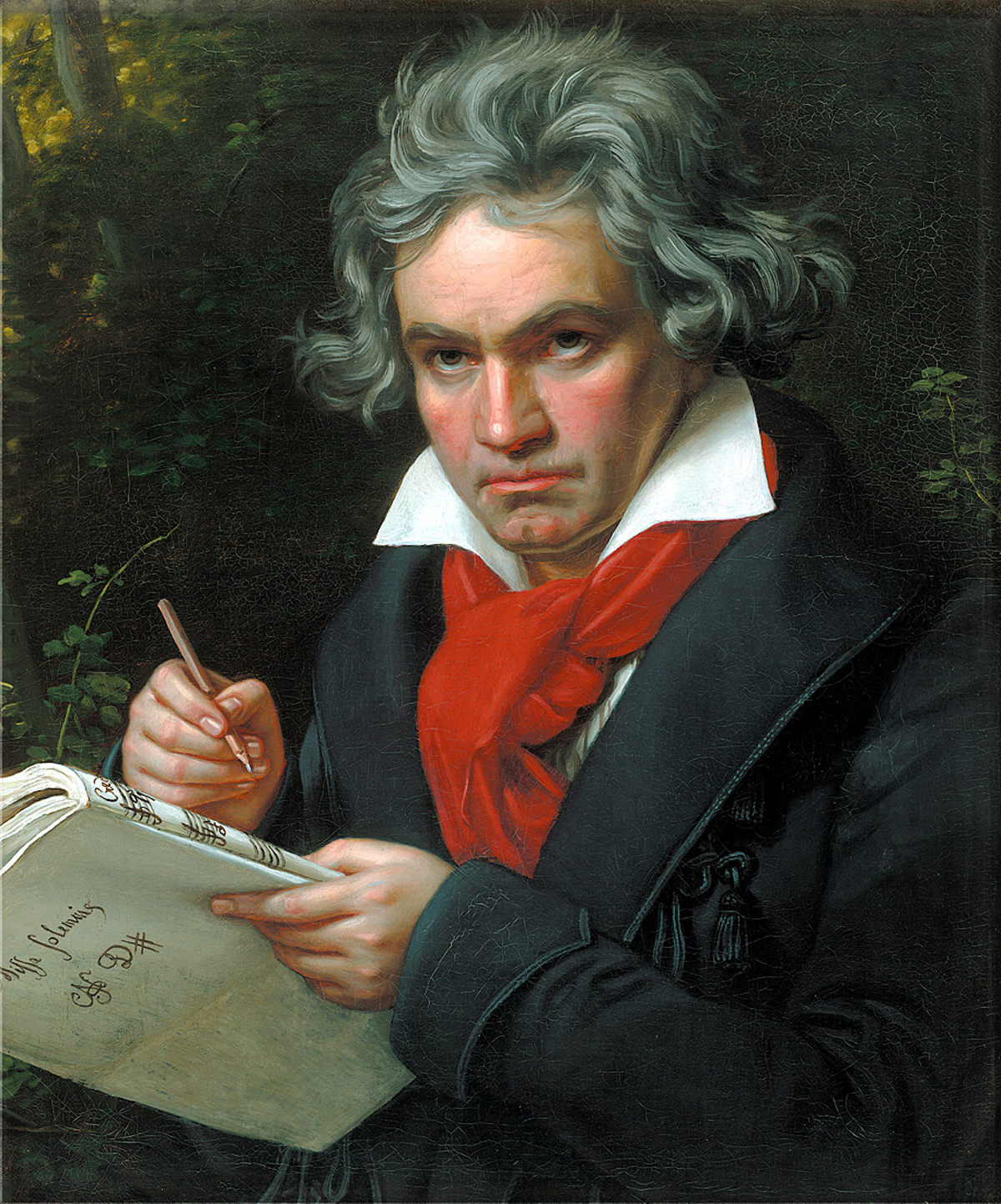

“把席勒的《欢乐颂》谱写旋律,是我20年来的愿望!”

——贝多芬

提起贝多芬的《第九交响曲“合唱”》,几乎所有的后辈音乐家,作曲家都会为这部宏伟的作品所倾倒,更有无数的听众被这部作品所带来的音乐哲理与气度所感染,以致它曾被用作圣诞颂歌、联合国的赞美诗、电影的音乐,以及无数电视商业广告的背景音乐。这部作品原名叫做《d小调第九交响曲》,因为作品第四乐章加入了大型合唱,故后人又称之为“合唱交响曲”。

可以说,贝多芬作品的精髓与内涵都包含在他的九首交响曲之中了,而“第九交响曲”更是被赋予了非常崇高的精神意义:是启蒙时代音乐对所有人开放的观念达到顶峰的作品。或许这句话听上去有点费解,我们继续解读。

如果我们说贝多芬把全部精力都投入在了交响曲创作上,其实并不过分。即使今天,他那些被誉为不朽名曲的奏鸣曲、室内乐作品,也只是自己为了完成交响曲所写的习作而已,算是练手的作品。对贝多芬而言,那些都是交响曲的缩谱,或者是底稿、草稿。

贝多芬从二十岁起就开始接触康德的哲学,以及希腊罗马的古典文化;莎士比亚、歌德及席勒的文学作品也拓展了他的乐思,尤其对席勒的诗作《欢乐颂》产生了极大共鸣,曾好几次提笔尝试为此诗谱曲。

要知道,贝多芬成长的年代正值法国大革命时期,他深受“自由、平等、博爱”思想的影响,创作了大量具有时代气息的作品。席勒的诗歌《欢乐颂》,从很大程度上体现的正是全世界人民对团结友爱与和平自由的愿望,这也是贝多芬心目中的最高理想。

1822年,52岁的贝多芬接受伦敦爱乐协会的委托进行新的交响曲创作,直至此时,《第九交响曲》的创作构想终于有了尘埃落定的机会。

贝多芬抛开一切世俗烦扰,专心创作此曲。他标新立异,在第四乐章的后半部分加入四声部合唱(女高音、女低音、男高音、男中音),器乐的音域与声乐音域相互应答——这是交响曲史上的首次伟大尝试,贝多芬也希望用歌词,使自己对一生中所仰慕的”博爱“思想能够最大程度地呈现出来;通过这样的方式,也创造了新的管弦乐色彩。

曲子于1824年完成,在维也纳克伦特纳特亚剧场首演,整个会场都笼罩在听众的狂热与兴奋中。贝多芬此时已名扬四海,剧场为了让观众能一睹真容所以本打算请他亲自指挥;但此时贝多芬的听力已完全丧失,为避免发生混乱,最终选择请吴姆劳夫进行辅助指挥。

演奏终了,如雷的掌声响彻苍穹,经久不散。然而令人难过的是,贝多芬却一点也听不到,他背对听众呆呆站立在台上,还是经女歌唱家暗示,贝多芬才缓慢地转身面向观众,接受了再一次如雷的掌声。

“欢乐颂”是第九交响曲的第四乐章中的合唱部分,三拍子节奏,速度非常快,贝多芬为了把自己的思想完全表现在音乐中,将四位独唱者与混声四声部合唱导入终乐章。

合唱部分并未全部采用席勒的诗文,而是将诗作的主体部分一再反复,并穿插贝多芬自己创作的诗歌。 乐章中也复现了第一至第三乐章的主题,欢乐的气氛越发强烈而富有感染力。

“哦!朋友们,在这样的音乐里,让我们愉快地歌唱,尽情欢乐!”

男中音演唱贝多芬的诗,最终以《欢乐颂》的大合唱作为结束。

贝多芬用音乐把上帝的爱、人类的爱、自然的爱、宇宙的爱尽情表露,在高唱“百万兄弟们,互相拥抱”之中,贝多芬的最后一首交响曲画上了句号,贝多芬的人生也进入了最后的阶段。尽管贝多芬度过了苦厄的一生,但却选择在生命中所作的最后一部交响曲中将爱作为主题,歌颂人类,歌颂世界,令人不得不感叹他的坦荡胸怀。

这首精心编排的交响曲,可以说是“天人合一”,不仅是贝多芬的音乐思想集大成者,也是人类音乐表现的最高境界、永恒不朽的里程碑。音乐评论家李茲拉曾说,“能令人类兴奋达一百年以上,仍未冷却的音乐,除了《第九号交响曲》,尚有别者吗?”