“王安石的变法葬送了奄奄一息的北宋王朝”?

公元1069年3月22日,北宋大臣王安石开始变法,史称王安石变法。

王安石变法(又叫熙宁变法),是由王安石推动、宋神宗推行的改革,旨在消除北宋建国以来积弊。

变法在短短十五年内解决了北宋的燃眉之急,国库得到充实、军事力量得以加强。但,王安石的变法又被后世诟病为:“葬送了奄奄一息的北宋王朝”。那是因为变法还导致了“新旧党争”。

朝廷各级官员互相结党,对立双方不死不休,引起朝政动乱,这种情况一直持续到北宋结束。而且王安石的变法因为操之过急、改良过猛又没有触及真正的核心问题,最终惨淡收场,给宋朝的百姓带来了很大的损失。

最后,在反对派的巨大压力下,王安石不得不告老还乡,变法最终也随着神宗的去世而彻底失败。

但到了近现代,对于变法的评价又为之一变。首先是梁启超认为,王安石作为变革推手,堪称中国的克伦威尔,并将王安石的“青苗法”、“市易法”看成是近代国家的银行雏形;列宁更是将王安石誉为“中国11世纪最伟大的改革家”。如此褒贬不一的评价不禁让我们想问:王安石究竟为什么要推行变法?变法都改变了什么?到底产生了什么影响?

王安石为什么要变法?

王安石的最直接原因是国家的财政危机,主要涉及三个方面:

其一,冗兵。

宋朝开国以来继承五代各朝的传统,锐意增强禁军,即中央政府直辖军队的数量。结果就导致,包括北部国境及国内各大城市驻扎的部队,实质上都成了禁军。而被称作“厢军”的地方军,基本等同于“杂役”,从事的也都是些土木工程。而这些人享有跟常规军一样的福利待遇,宋朝等于在给不从事作战的人照常发工资。

自平定了五代十国的混乱,重新统一国家之后,维持庞大的军队就对宋朝的财政造成了极大的压力,政府也几次试图缩减兵源,都没有取得具体的成效。而且,自仁宗时代以来,因拖欠军饷和待遇恶化导致的地方军暴动就屡屡发生。

冗兵,显然已经成为国家的一颗毒瘤。

其二,冗官。

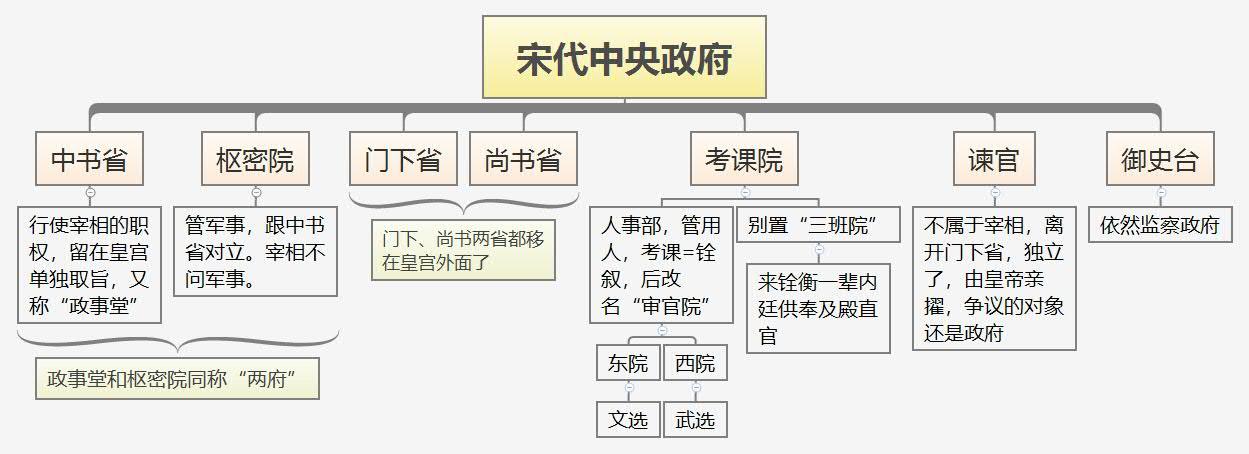

宋朝的官僚制度是中国历朝最为复杂的,其理由是,宋朝既存续了盛唐时期的三省六部制,又继承了盛唐后国家体制变化以及藩镇体制的遗产,其结果是造成官员机构繁冗重叠。

太宗更是进一步扩大科举制度,每年招收各地的学子入朝为官。可是这就又导致一个问题,官员的位置是有限的,科举中产生的官僚“后备军”却年年产生,大量虽然中举但没有官位的人员留在朝中。

为了解决没有官位的问题,宋朝扩大和复杂化了权力结构,结果仓促设立的官僚机构和庞大的“无业官吏”让宋代的经济、政治都处于极端危险的状态。

其三,偷税漏税。

宋代的地主和大财主经常通过名义上放弃自己所有的土地和资产,来逃避应有的赋税和徭役。典型的例子就是,地主和大商人经常把资产或者土地,在名义上捐给享受税金减免待遇的寺院、道观等,以此赠送给官僚特权阶级。

当然,名义上接受赠送的一方一定会拿一定回扣。这个行为本身,就是把本来应该上交国库的税金私下瓜分。

面对这样的情况,王安石的变法都有哪些具体内容呢?

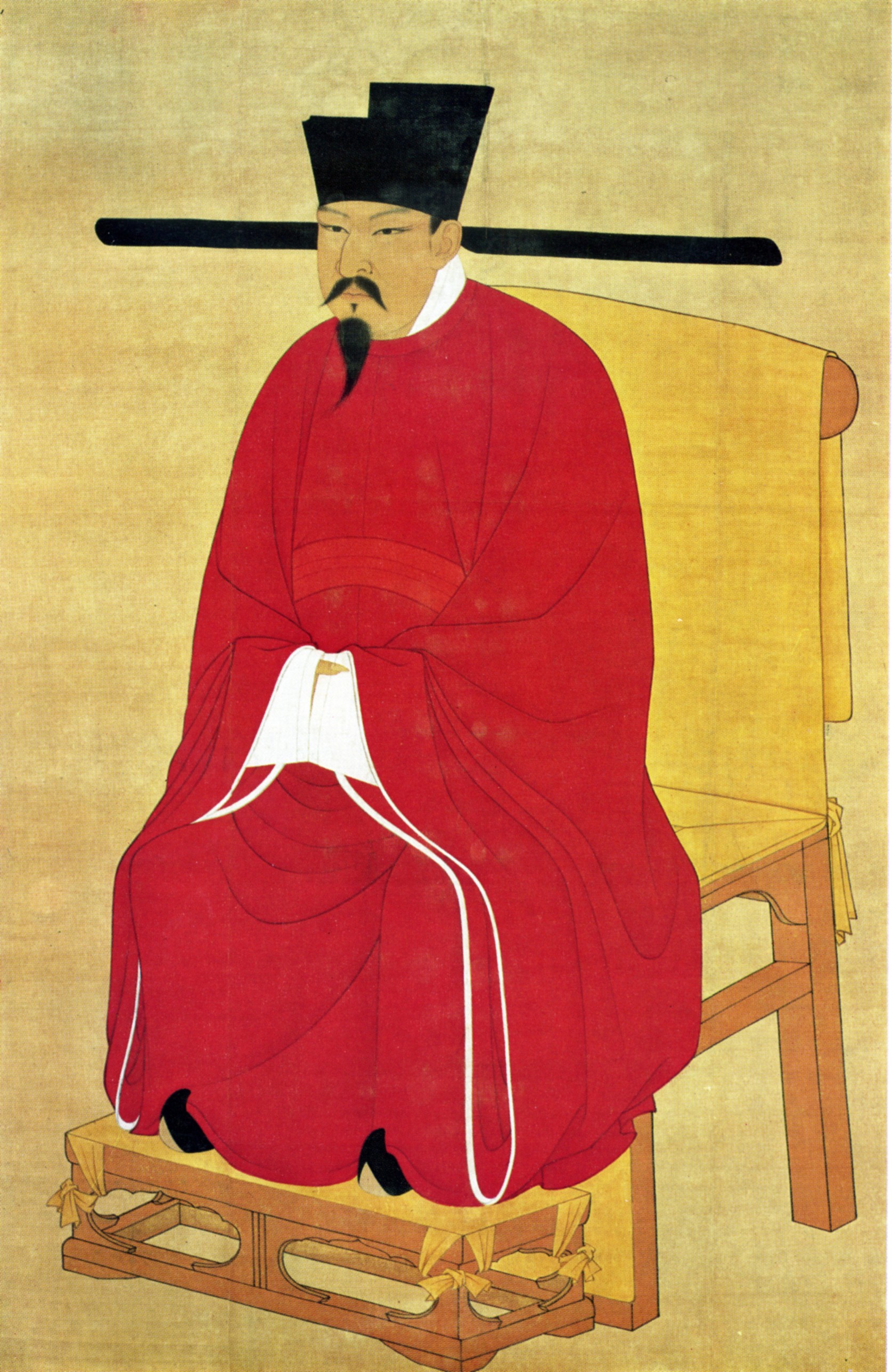

熙宁三年,王安石升任宰相,从此与神宗一起,统帅朝廷,实行新法。

设立制置三司条例司,是王安石打响变法的第一枪。当时,“中书省”是掌管军事要员的决策机构,底下掌握军政、经济的有关部门是“户部司”、“度支司”与“盐铁司”,统称为“三司”。建立“制置三司条例司”管理“三司”,是为了更方便地开展变法,此机关除了研究变法的方案、规划财政改革外,亦负责制定国家一年内的收支。

此后,王安石在经济上,还推行了均输法、青苗法、农田水利法、免役法、方田均税法与市易法。

均输法,是政府为国家事业或消费采购物资时的节约政策。

为了供应京城皇室、百官的消费,又要避免商人屯积,所以朝廷在淮、浙、江、湖六路设置发运司,开封提前通知扬州需要什么物资、需要多少,发运司按照行情从特定的地方低价收购,运往开封。这样一来,就不需要运往开封的物资转运到别处销售。通过这种手法,提高物资采买的效率,同时还能保证物价的稳定。

青苗法,是救济青黄不接时农民生存问题的政策。

新法规定,播种时期农民可以向政府低息借贷现金或者“青苗”,收获后返还。这本来也是民间商人在做的事情,现在国家来接手,而且动用的资本规模更大、利息更低。出发点是企图以政府高利贷抵制民间高利贷。但这种措施过于简单化,而且带有强制性,对不想借贷的农户来讲,无疑是多了一种变相的税收,可谓利弊参半。

市易法,可以看成青苗法的都市版,是给商人低息贷款的政策。朝廷在开封设置市易务,统管全国各都市的派出机关。这其实也是国家硬挤进当时豪商们已经在运营的金融业务。

新法在经济上与富裕阶层的盈利行为完全对立,因此很多人大加反对,说这是“与民争利”的行为,是国家不应该做的。

此外,在军事上,新法还设置了裁兵法、置将法、保马法与军器监法。而且,王安石还注意到教育的不足,提出了太学三舍法与贡举法。如此多的新法,显示出变法的决心,要使宋朝的各个方面都焕然一新。

那么,王安石的变法产生了哪些影响?

王安石变法的根本目的,是要改变北宋积贫积弱的局面,增强对外防御,对内弹压的能力,以巩固和加强封建统治。从新法次第实施,到新法为守旧派所废罢,其间将近十五年。在这十五年中,“富国强兵”的效果是十分显著的。

首先是政府的财政收入大幅增长。

通过一系列理财新法的实行,国家增加了“青苗钱”、“免役宽剩钱”、“市易息钱”等新的财政收入项目,在发展生产、均平赋税的基础上,财政收入有了明显的增加,国库充裕。宋神宗年间,国库积蓄可供朝廷二十年财政支出。财政收入的迅速增加,彻底改变了北宋“积贫”的局面。

其次是抑制了豪强地主的兼并势力。

青苗法取代了上等户的高利贷,限制了高利贷对农民的盘剥;方田均税法,限制了官僚和豪绅大地主的隐田漏税行为;市易法使大商人独占的商业利润中的一部分收归国家,打击了大商人对市场的操纵和垄断;免役法的推行,使农户所受的赋税剥削有所减轻。

而“强兵之法”的推行,也使得北宋国力有所增强,扭转了西北边防长期以来屡战屡败的被动局面。

变法过程中也存在不少一些弊端和不足,从而出现了新法危害百姓的现象。

在变法的指导思想上,王安石偏重于谋求开辟财源,获取尽可能多的国家财政税收。如,均输法利用国家行政权力强制进行收购、运销,以此手段来积累国家财富,违背了客观经济规律,变法导致国富民贫。

另外,变法在当时,也的确引起了扰民、损民的后果。史称,免役法出,百姓都叫苦不迭,连担水、理发、茶贩之类的小买卖,不交免役钱都不许经营,税务向商贩索要市利钱,税额比本钱还多,乃至有的商人以死相争。

保甲法推行时,为了逃避供养军队的高额赋税与被抽去当兵的双重威胁,民间发生了不止三、两起自残事件,严重者甚至砍下了自己的手臂。1072年,发生了东明县农民一千多人集体进京,在王安石住宅前闹事的事件。

从这些迹象来看,王安石的变法似乎注定失败。

首先,变法的失败跟变法主推者王安石有着密不可分的联系。

第一,王安石本人性格急躁,急功近利。

在新法的研究和准备尚不完善的情况下,他便急于推行,反而扰乱了民生生活。比如王安石提出的均输法,主张由官方督运物资,避免商人囤积,但却影响了商人获利,遭到范纯仁、苏轼兄弟的反对。

在短短数年间,将十几项改革全面铺开,恐怕当时的社会各阶级都不见得有这种精神和物质承受能力,于是变法反而陷入了欲速则不达的困境。

第二,他刚愎自用,用人不当。

随着变法的深入,“新旧党争”相应而生。“变法”成为党争的工具,党争一旦爆发,朝局便不再稳定。历史上著名的儒学家如欧阳修、苏东坡、韩琦、司马光等人,多少都受到他的打压,被神宗罢黜。奸佞之人反而活跃于政治舞台:变法派中,除王安石个人操守尚无非议之外,他最重要的支持者与助手吕惠卿、章惇、曾布、吕嘉问、蔡京等人,人品都有问题,各怀己私。

神宗熙宁七年王安石第一次罢相,变法运动由韩绛、吕惠卿等人继续执行,吕惠卿师心自用,引起朝中大臣的不满。

最后,王安石专权过甚。

王安石大肆揽权,甚至威胁到了君主的权力。王安石在和神宗谈话时不断强调,皇帝不应该过问具体事务,管好大政方针就可以了。后来一旦神宗不满足他的要求,他就谎称自己生病,罢工不干;有时甚至以辞职来要挟神宗。

王安石变法失败的根本原因,还在于:

他变法只是一场针对北宋统治危机的制度改良,没有触及社会的根本问题,也就不可能从根本上解决封建社会的矛盾。

国家的核心问题出在支出太多,而支出太多则是因为冗官、冗兵和偷税漏税,但王安石的改革并不是针对这些核心问题,反而是以增加国库收入为主,不能解决财困。军事改革也只是头痛医头,脚痛医脚,并非针对到宋朝的军事死穴——强干弱枝、重文轻武政策。

变法的超前性与社会现实的落后性差距过大,没有适应的土壤。

如青苗法,如果贫困民户自愿请贷官钱,尚有可说,但实际上是地方官强迫农民五家互保后再逐家派定数目,称为“散青苗”,地方官为了保障秋后本息全部收回,散派的对象是中上之家而非贫下之户,就是因为怕贫下户无力偿还。而青苗法中要收取利息二分,即是百分之二十,这数目是一般平民所不能负担的。

新法的“敛财”实质,导致社会基础的丧失。

王安石的“理财”,实际上主要是在分配领域内损下益上,夺商人、地主、农民之利归国家财政,做到的不过是利益的重新分配而已。这使他几乎把整个社会作为“取财”的对象。因而在新法推行时,它损害了社会各阶级、阶层的利益,导致变法的社会基础丧失。变法中财政收入的增长主要不是依靠发展生产,恰恰正是以青苗、免役等名目“加赋”的结果。

最后,新法实行停滞不前,君臣离心,王安石在朝中众叛亲离,最终告老还乡,而新法也随着神宗的骤然离世而失败。