阅读Tips:感受西方管弦乐作品中的中国古诗词韵律之美。

作者|柴丹书

“研究了他的作品之后,你会相信,他是当今德国极为难得的人才:一个倾向于内心世界的人,一个有真诚感受的人。然而这种思想感情并没有找到真正忠实的个人表达。它们透过一层怀旧、古典气息的面纱传达给我们。”

——罗曼·罗兰

古典音乐中一个未解之谜

自从贝多芬谱写交响乐的笔停止在了《欢乐颂》之后,“九”这个数字似乎成了身后作曲家们一道不可逾越的神秘诅咒。

舒伯特写完自己的《第九交响曲》后就溘然长逝——跟贝多芬仅隔一年,随后布鲁克纳、马勒、德沃夏克都没有逃过这道魔咒。

尽管马勒为了绕开这“不祥的九”,在创作自己第九部交响曲时,特意改称它为《大地之歌》;可最后还是只留下第十的残稿就撒手人寰,甚至连自己的《大地之歌》首演都没能赶上……

现在,我们就认真讲讲这部马勒特意为其改名、创作的“第九交响曲”《大地之歌》。

杰出的奥地利作曲家及指挥家古斯塔夫·马勒是一个情感极度细腻的人,这对于作曲家来说是把双刃剑——既支撑着自己捕捉灵感,又让自己深陷其中、不能自拔。所以马勒的作品情感过于丰富,甚至达到“滥情”的地步。

古斯塔夫·马勒出生在今天已属于捷克的一个小城市,在维也纳音乐学院进行学习,并选定了奥地利的首都作为他音乐活动的中心。作为一位具有极高天赋的艺术家,马勒一生都在从事指挥家的职业,并且成为了他那个时代最著名的指挥家之ー。

马勒曾担任过莱比锡、布达佩斯和汉堡歌剧院的指挥,之后于1897年成为维也纳皇家歌剧院的音乐总监,而这在整个欧洲算是最重要的艺术岗位之一。在掌管维也纳宫廷歌剧院的十年期间,马勒使这个团队的水平达到了前所未有的高度,造就了一个维也纳音乐的黄金时代,而这一时代在后来从未被超越过。1902年,是马勒的人生巅峰之年——事业、爱情双丰收!他在这一年也迎娶了维也纳“最美的女人”艾玛·辛德勒。婚后,两个女儿相继诞生,真可谓是人生赢家!

然而在1906年的一次排练中,马勒第一次出现了心衰症状。长期的过劳演出、创作极度透支了他的健康。之后厄运不断,1907年7月12日,他不满五岁的大女儿夭折。女儿的离去对马勒而言,可以说是灭顶之灾。此后马勒性情大变,开始消极度日,身体也每况愈下。

在马勒被确诊患有先天性心脏病——左右心房瓣膜有遗传性缺陷之后,马勒的内心彻底蒙上巨大阴影,他辞去了维也纳宫廷歌剧总监职务,来到乡间休养。妻子艾玛·辛德勒曾说:“我们害怕每一件东西。他常常走着走着就停下来。发现自己心脏跳得不正常。他常常让我听他的心脏是否依旧还在跳……”,辛德勒称这是“最令人沮丧的夏天”。

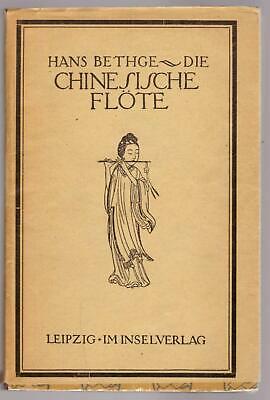

在“最令人沮丧的夏天”里,他的朋友送来一本《中国之笛》的著作给他解闷,这是汉斯·贝格根据唐诗所写的诗集。马勒对其中的诗句产生极大兴趣,其中的几首小诗与自己悲痛的心灵完全契合,他也从中感悟到大地之博大和个人之渺小、生命之脆弱。

1908年,他来到奥地利杜布拉赫度假。面对终年积雪的阿尔卑斯山,马勒感慨万分,灵感迸发,创作出了一部以中国唐诗的译本为歌词的大型交响作品——《大地之歌》。

早在18世纪,在西方音乐作品中已经可见中国选题。当时出名的意大利剧作家梅塔斯塔西奥( Metastasio,1698-1782)曾创作歌剧脚本《中国女子》(1735),分别被劳伊特、格鲁克谱成乐曲;格鲁克还写了《法国的文明华人》以及芭蕾舞《中国孤儿》。这些作品大多只留下脚本,音乐部分已经遗失。至19世纪,隐约出现了中国旋律。《大地之歌》是与中国文化相结合最为著名的一部西方音乐作品。

《大地之歌》分为六个乐章:第一、三、五乐章由男高音独唱;第二、四、六乐章由女低音或男中音独唱;歌词采用李白、孟浩然、王维等诗人的七首唐诗。

这部作品淋漓尽致地揭示了马勒内心对尽情享乐与预感死亡的矛盾与困惑,既有对生活热情洋溢的高歌,也有对死亡恐怖的感怀。

在这里我们特别想花一些篇幅,为大家介绍马勒的六个乐章和我们中国唐诗有着怎样的联系。

第一乐章:“愁世的饮酒歌”(Das Trinklied vom Jammer der Erde)

乐章为奏鸣曲式,双呈示部,歌词为李白的《悲歌行》。乐章以古诗的歌词为基础,作者将诗分为三段,每段都用诗句“生是黑暗的,死也是黑暗的”作为结尾。

这首诗的原意为:人的一生不过百年,面对这一现实,最好的方法是以酒浇愁。音乐以赞美生活开始,以痛苦欲绝作结。

第二乐章:“寒秋孤影”(Der Einsame im Herbst)

奏鸣曲式,双重呈示部,原歌词为钱起的作品《效古秋夜长》。诗句描写了秋日的景象:“花儿枯萎,叶落飘零”,它是一首孤独凄凉的情诗。

作品中双簧管与歌声交织在一起,辛酸、忧伤的旋律,更加重了哀怨与痛苦的情绪,催人泪下。最后,双簧管又吹起那“悲戚的孤独者”的主题,音乐回到充满疲惫、怅惘的气氛之中。

第三乐章:“青春”(Von der Jugend)

歌词作者署名李太白,原诗是《客中行》。这是一首带有青春气息的欢快颂歌,是整首交响曲在多灾多难的人生旅途中一首美好的插曲。乐曲的引子是长笛、双簧管演奏的流畅跳音,轻松活泼的五声音阶旋律,展现了古香古色的中国情调。

接着,男高音轻快潇洒地唱出了以李白诗句为词的清新、喜悦的主题,描写了一群青少年在亭中相聚,欣赏着池中倒影的美景,他们谈笑风生,饮酒赋诗。

但后面的歌声给这种希望蒙上了一层阴影,使之带上虚幻的色彩。再现部较短,那清新的曲调还是那样明快,那些忘却现实的书生们依然在吟诗对答,但这只不过是镜花水月而已。

第四乐章:“美女”(Von der Schonheit)

复三部曲式,原诗是李白的一首《采莲曲》。长笛吹奏出五声音阶的旋律,引出了第一部分女中音缠绵、悠闲而甜蜜的歌声,这是一段不紧不慢的旋律,歌中唱到“英俊的少年在岸上绿柳中骑马奔驰”。

副旋律是在小提琴伴奏下的女中音独唱,细腻地刻画了少女的内心世界,使人仿佛看到东方少女的音容笑貌。接着是引子与主旋律的变化重复,描绘了少女、少男们在醉人的风景中相遇的情景。

最后,音乐渐渐平静地结束在很不稳定的四六和弦上,使“断肠”之感更加强烈,仿佛痴情少女以若有所失的目光追随着远去的少年,使人陷入无际的遐想之中。

第五乐章:“春天的醉者”(Der Trunkene im Fruhling)

复三部曲式,原诗为李白的《春日醉起言志》,为了达到描写醉酒者姿态的意图,音乐很好地描绘了在梦幻一般的世界里,借酒消愁者似醉非醉的神态。

作曲家把他们对生活的诅咒和希望,全部奇妙地交织在各种旋律、调性和配器之中。同时还以其精湛的配器技巧,使我们感到了微寒的“春风”,嗅到了沁人的“花香”,不时听到几声“流莺”动人的歌唱。

音乐最后在狂热的气氛中结束,好像醉汉又借酒浇愁、逃避现实,拿起酒杯狂饮不止。

第六乐章:“永别”(Der Abschied)

双展开部的奏鸣曲式,歌词前半段来自孟浩然的诗作《宿业师山房期丁大不至》,后半段来自王维的诗《送别》。这是辞别尘世的断肠哀歌,葬礼进行曲一般的节奏一直贯穿其间,音调充满悲凉凄切的情绪。

乐章的结束部是马勒自己撰写的一段歌词,用来抒发他对人生、对大地的眷恋之情。当歌曲唱到“永远”二字时反复了七遍,似乎主人公已走到了人生的尽头,将离开人间转入另一个世界,从而和大地诀别。音乐在极弱的力度中,不知不觉地消逝了。

仿佛已经预知了自己将不久于人世,马勒借这部作品向朋友们告别,告诉大家一定要热爱大地、热爱生命、热爱青春。

1911年初,在完成《大地之歌》两年半之后的马勒,不幸在纽约发高烧病倒。虽然及时回到了欧洲进行治疗,但最终还是在当年5月18日深夜逝世于维也纳,年仅51岁。半年后的11月20日,他的弟子,大指挥家瓦尔特亲自指挥这部作品,《大地之歌》首次震撼了人间。

在西方浪漫音乐的传统中,这部作品无疑是歌曲交响化的登峰造极之作,马勒掌握了原诗所传达的精髓,融合了诗词与音乐、西方与东方的文化精神。