阅读Tips :战斗民族的序曲,真的有力量!

作者|柴丹书

“他气势浑厚地表现了这一庄严的时刻,极其成功地描绘了人民兴起保卫国家的伟大力量。”

——高尔基

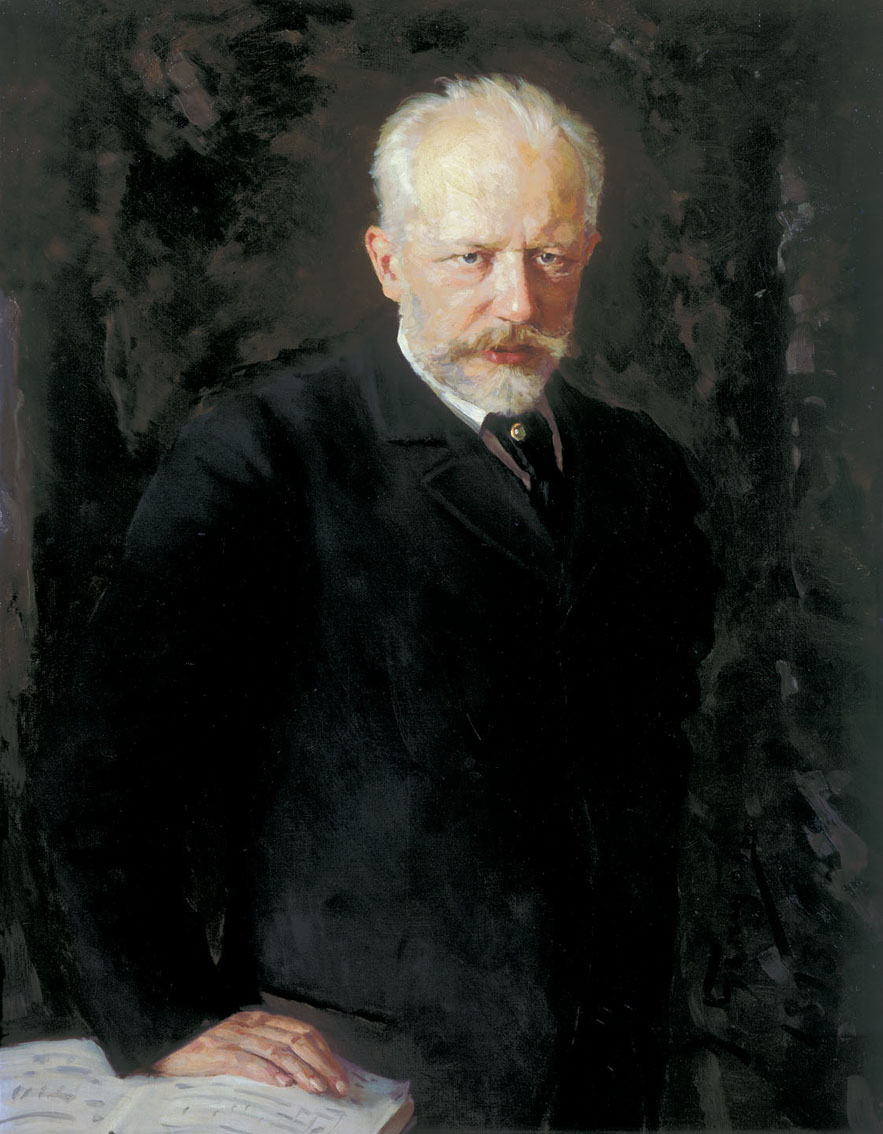

如果提到俄罗斯作曲家,大家第一时间想到的便是柴可夫斯基,人称“老柴”。

彼得·伊里奇·柴可夫斯基是浪漫主义时期伟大的俄罗斯作曲家、音乐教育家,被誉为伟大的“俄罗斯音乐大师”和“旋律大师”。由于环境和家庭的影响,老柴自幼受到民间音乐熏陶并熟悉俄国和欧洲著名作曲家的音乐。

他的作品反映了沙皇统治下俄罗斯广大知识阶层的苦闷心理和对幸福美满生活的深切渴望。音乐着力揭示人们的内心矛盾,充满强烈的戏剧冲突和炽热的感情色彩。

柴科夫斯基的创作几乎涉及了所有的音乐体裁和形式,其中交响乐创作处于首屈一指的地位。其中这首著名的《1812序曲》,是我们将要和大家重点分享的作品。可以说,交响乐作品的写作贯穿了老柴的一生。

《1812序曲》完成于1880年11月,作品的创作背景是和当时的战争历史有着密切联系。老柴以1812年的抗法战争为题材创作了这部单乐章的标题交响乐作品。莫斯科“救世主大教堂”曾毁于1812年拿破伦侵略俄国的战争,将近70年之后,这座教堂终于得以重建完工。

为了庆祝这一历史事件,应老师尼古拉·鲁宾斯坦邀请,老柴在一个月的时间内,完成了一部全名叫做《用于莫斯科救主基督大教堂的落成典礼,为大乐队而作的1812年庄严序曲》。

这首序曲在莫斯科首演时受到人们的热烈欢迎,同时也为柴可夫斯基赢得更高的荣誉。在完成《1812序曲》后,正值俄法战争胜利70周年。一些著名人士在莫斯科举办全俄罗斯工艺博览会,于是鲁宾斯坦建议柴可夫斯基将这部序曲用在博览会开幕式上。

乐曲描写了整个俄法战争全过程:从拿破仑率领法军入侵俄国,到俄罗斯人民奋起抗法,直到最后把侵略者赶出祖国…...

由于考虑到作品是面向广大公众,同时可以在露天场合演出,老柴采用了人们熟悉的若于歌曲作主题,调动各种音乐手段作情节性、造型性的描写。并且为了增强演出效果,采用了庞大的乐队编制,如补充一个军乐队,增添模仿炮声和教堂钟声的特珠乐器等。

在首演当天,管弦乐队和一支军乐队完美配合,加上救主基督大教堂钟楼的群钟和广场上的大炮。整个序曲一下子就变得宏伟壮丽,极具听觉震撼力。

现在,我们所听到的《1812序曲》也都有大炮轰鸣声出现,不过大多数轰鸣声都是用录音合成或是由其他器物替代,像首演时那样真正在场外使用大炮的演出少之又少。

因为这首序曲的音量起伏变化极大,自《1812序曲》诞生后就被音乐发烧友用作测试器材。作品中,除了运用正常管弦乐编制乐器之外,还动用了军鼓、大炮、钟等多种非常规乐器,在序曲结尾处也额外采用了一支军乐队演奏,音效十分热闹生动,所以能够出色地检验出音乐器材的音质音色、结像定位、强弱和动感对比。

作品完成后,柴可夫斯基自认为是一部艺术性不高的“音量很响的应景之作”。他曾经在作品完成后给梅克夫人写信道:“这首序曲将会非常嘈杂喧哗,我创作它时并没有太大热情;因此它可能没有什么艺术价值。”然而演出以后,而国内外引起巨大反响,从此成为柴科夫斯基最受欢迎的作品之一。

确实,这是一部用交响乐手段,真实而形象地再现俄国反拿破仑战争的艺术杰作。在《1812序曲》中,英雄的爱国主义题材和通俗易懂的旋律构成,形象化的主题发展和灿烂的管弦乐令这部作品实现了连作曲家都远远没有想到的视听效果。

柴可夫斯基以自己的音乐才华为祖国和人民奉上了饕餮盛宴,那些轰鸣的炮声也向人们传颂着胜利的喜悦和英雄的荣耀。