它是“范进”举子们迈向近代化道路时必经的阵痛。

文/全历史 范范之辈

1905年9月2日,晚清督抚袁世凯、张之洞等人联名奏请停止科举取士,以便推广新式学堂,发展实学。

于是,清廷诏准自1906年开始,所有乡会试一律停止,各省岁科考试也即刻停止,并责令学务大臣(清末教育行政最高长官)迅速颁发各种教科书,各州县设置蒙小学堂。

至此,自隋唐以来在中国历史上延续了1300多年的科举制度从鼎盛到衰落,直至最终被废除,科举取士和学校教育实现了彻底分离。

作为隋以后历代王朝选拔官员的制度,科举制为什么会在清末被废除呢,又经历了哪几个阶段?

一、洋务运动推动下,科举首增自然学科。

以八股文为主要考核形式的明清两代科举,出现了僵化的趋势,更加注重文章格式,却少有实用价值。

这是从北宋王安石废诗赋、取经义开始的,就是将取士的内容局限在儒家经典的解读上来。到了明清两代,这种形式大于内容的科举制度对于读书人的思想限制越来越严苛。

于是,个别先进知识分子如魏源、林则徐等人提倡经世致用的实学思想。尤其是鸦片战争以后,国人经历了割地赔款、丧权辱国的时代。提出“师夷长技以制夷”思想的魏源还在闽粤二省增设水师一科,学习造西洋战舰、水雷等器物。

在这些人的影响下,以李鸿章、张之洞等部分官僚为代表掀起了学习西方技术的洋务运动。同时也推动了中国科举制度的改变。

1888年,清政府增设算学科取士,首次将自然科学纳入考试内容。1898年,又加设经济特科,选取经世致用的人才。

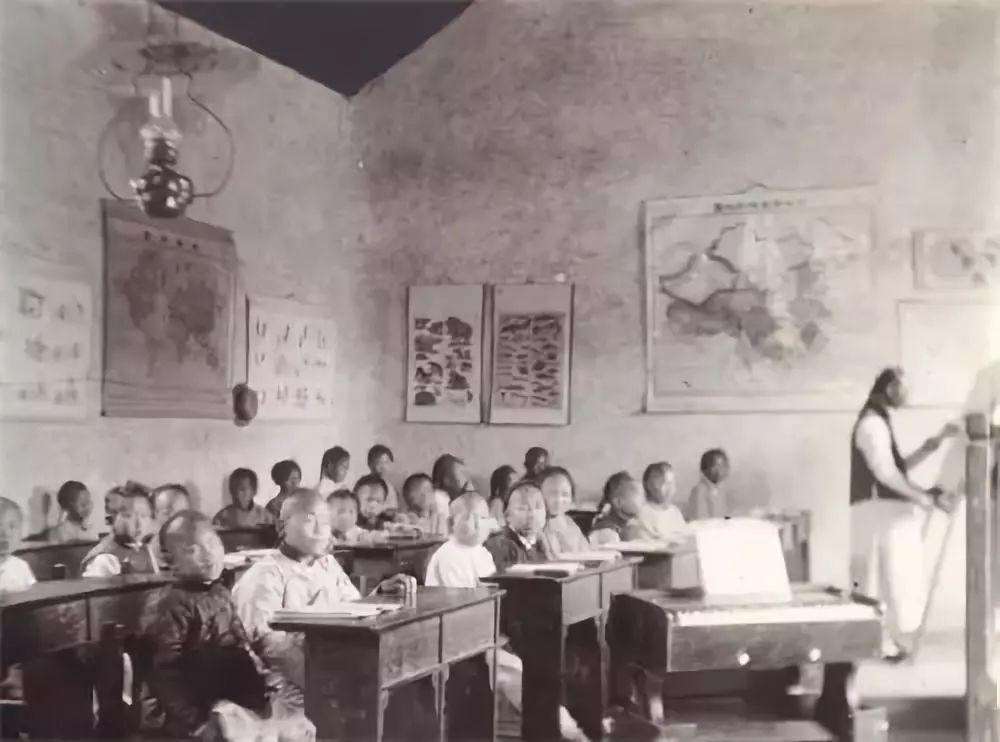

晚清湖北新式学堂的学生

二、戊戌变法过程中,首次尝试废除八股取士。

1894年,甲午中日战争中,北洋水师的全军覆没给了洋务派以当头棒喝,人们逐渐意识到单单学习西方的技术远远不够。

1895年,康有为与各省一千多名举人联名上书光绪皇帝,要求变法,发生了历史上的“公车上书”事件。同时也开始了由知识分子牵头的戊戌变法运动。康梁二人锐意变法的内容中很重要的一部分,就是变革科举。

于是,光绪帝下诏,废八股,“一律改试策论”,以时务策命题选取人才。

结果这场维新变法进行不过一百零三天,就被以慈禧太后为首的保守势力发动政变而宣告结束。戊戌变法失败后,慈禧下令所有考试全部照旧制进行。

三、为发展新式学堂,各省纷纷奏请废除过时的科举制度。

变法受阻,但历史的车轮不会因为个别保守势力的倒行逆施而停止。各地封疆大吏纷纷上奏,重提改革科举,恢复经济特科。尤其是在1900年,八国联军沦陷北京、西太后带着光绪帝逃亡之后,全国推行新政的呼声不断高涨。

1901年,清政府下诏改革科举,增各国政治、科学技术等方面的艺学考试,“凡四书、五经文,均不准用八股文程式”。同时,下诏广开学堂,兴办新式教育,基本上恢复了戊戌变法时的新政内容。

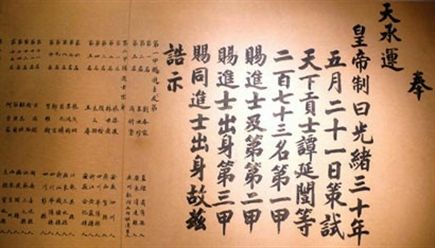

终于,在1903年,直隶总督袁世凯、两江总督张之洞上疏奏请罢废科举。这年,清政府举行了中国历史上最后一届科举考试。

最后一届科举榜单

1905年,袁、张二人再次上疏后,清政府正式宣布科举制被废除。

袁、张二人为什么会这么积极推动科举制废止呢?

首先,袁世凯非科举出身,更能认识到新型人才的重要性。

他曾经两次参加科考都名落孙山,连个秀才都没能混上,可以说对于狭隘僵化的八股文感触颇深。等到后来,他有机会在天津建立新式陆军,积累了许多军事教育方面的经验。

他深刻感觉到培养现代新型人才的重要性。于是,开始积极创办新式学堂,如1902年,他先后在河北保定办起了直隶高等学堂、师范学堂、直隶农务学堂等。

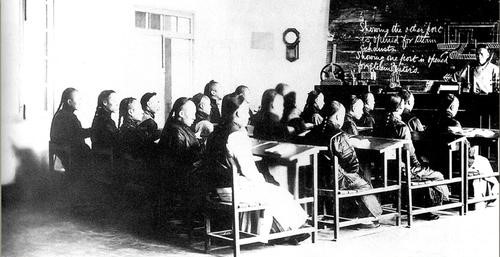

直隶高等学堂以英文讲授的机械课

经过多年的试办,直隶省初步形成了近代大、中、小新学堂的格局。甚至在1902年,袁世凯奏请朝廷,又设立了省学校司。这都为最后废除科举进行了充足的准备。

其次,张之洞虽身为科举佼佼者,却在战争后认识到“实学”重要性。

张之洞14岁秀才头名,16岁乡试中举,26岁就进士及第,而且还是第三名探花。

然而,面对国门的一次次被强行打开,尤其是经历了中法战争第一线。张之洞果断站向了洋务运动的首列阵营,更在湖北地区亲自策划成立了自强学堂,也就是武汉大学的前身。

他主张凡有识之士应该学习有用武之地的“实学”。1890年,他又以西学为主创立了两湖书院,开设“经学、史学、理学、文学四门”,教授经世致用之学。后来,两湖书院发展成为一所包括文、理、法三科的综合性高等学堂。

然而,科举关乎知识分子今后的仕途,自然不肯轻易丢弃,这样新式学堂就难以发展。于是,袁世凯、张之洞等人先后两次上疏,以“科举之阻碍学堂,妨害人才”为由,提出立即废除科举。

于是,走过千余年的科举选官制度被废除。这件事无疑成为中国历史上体制的重大改革之一,对于晚清政府的统治造成了巨大的冲击。

美国学者罗兹曼在《中国的现代化》一书中评价:“1905年废科举,使得这一年成为新旧中国的分水岭,其划时代的重要性甚至超过辛亥革命,其意义大致相当于1861年沙俄废除农奴制和1868年明治维新后的废藩。”

僵化落后的八股取士被废除之后,清政府成立了新的学部,分设中学、大学学堂,让学校教育独立于仕途选官而存在,一定程度上推动了中国教育的近代化。

当然,科举制的废除并不能否定制度本身,恰巧说明了科举的内容是需要随着时代的发展而变化的。