“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”——陈寅恪

重文抑武,或重文轻武,是宋朝建立后,由宋太祖及宋太宗定下的国策,通过提拔文官及抑制武将,以达到中央集权的目的,后代的皇帝均遵守此方针。这四个字不光是一个政治方向,更有一系列国家政策与之配合,构成中国有宋以来的政治特色。

北宋的时间地图

宋朝之后,明清两朝对崇文抑武的推崇也是有过之而无不及。清代从一品武官提督,其权势难撼从二品文官巡抚,遑论更低阶武官。

“崇文抑武”历来是皇帝加强中央集权的一种手段,但同时也给统治带来了严重的后果。

拿宋朝来说,

第一,宋朝基于这种政策发明出了文臣统兵制度。随着武臣地位的不断降低,宋朝到宋仁宗时代逐渐形成了文臣担任主帅、武将充当副将的军事制度,宋军战役指挥从此变得拙劣不堪,消极防御成为宋朝的基本军事战略。

其二,由于军功集团在宋朝政治上的消退,以武人为代表的尚武力量对政策的影响力明显不足,造成宋朝数百年以对外以求和为主的基调。宋真宗更自欺欺人的称:“兵革不用,乃圣人本心”。

其三,宋代的社会价值观与风尚也受到了深远影响,文学成就极高。唐宋八大家中宋就占了六位,宋词和唐诗成为中国文学史上比肩而立的两座高峰,《新唐书》、《资治通鉴》对史学和文学的影响力至今不衰。另外,宋代的造船、矿冶、纺织、染色、造纸、制瓷业在生产规模和技术上,比唐代要大得多和高超得多。四大发明中的指南针、印刷术和火药三样,开发和应用主要是在这个阶段。

宋朝人以从文为荣,以从军为耻。到了宋仁宗时期,宋朝的“文治”达到了极盛时期,而全国能战之兵只有数万人,在战场上不断遭到西夏元昊的羞辱,最终向对方纳币。这一时期宋军的屈辱表现,已经预示着后来靖康之耻的到来。

那么,北宋当年为何会制定这种“崇文抑武”的政策?

其实,“崇文抑武”在北魏时期就出现了。北魏孝文帝迁都后就有“重文治,轻武治”的政策。到了初唐,虽然曾有过一段才兼文武、出将入相的时间,但到了唐武后时期,也出现了文官不愿意转任武职的现象。

因为在唐朝,手握兵权的节度使一直是中央朝廷要严阵以待的问题,他们甚至可以在朝廷不备的时候,带兵出击,取得政权。安史之乱如是,澶州兵变如是,只要有兵权在他人手里,皇帝必定寝食难安。

从唐朝的安史之乱开始,直到五代时期,武人叛乱频繁,藩镇割据的局面持续达二百年之久。

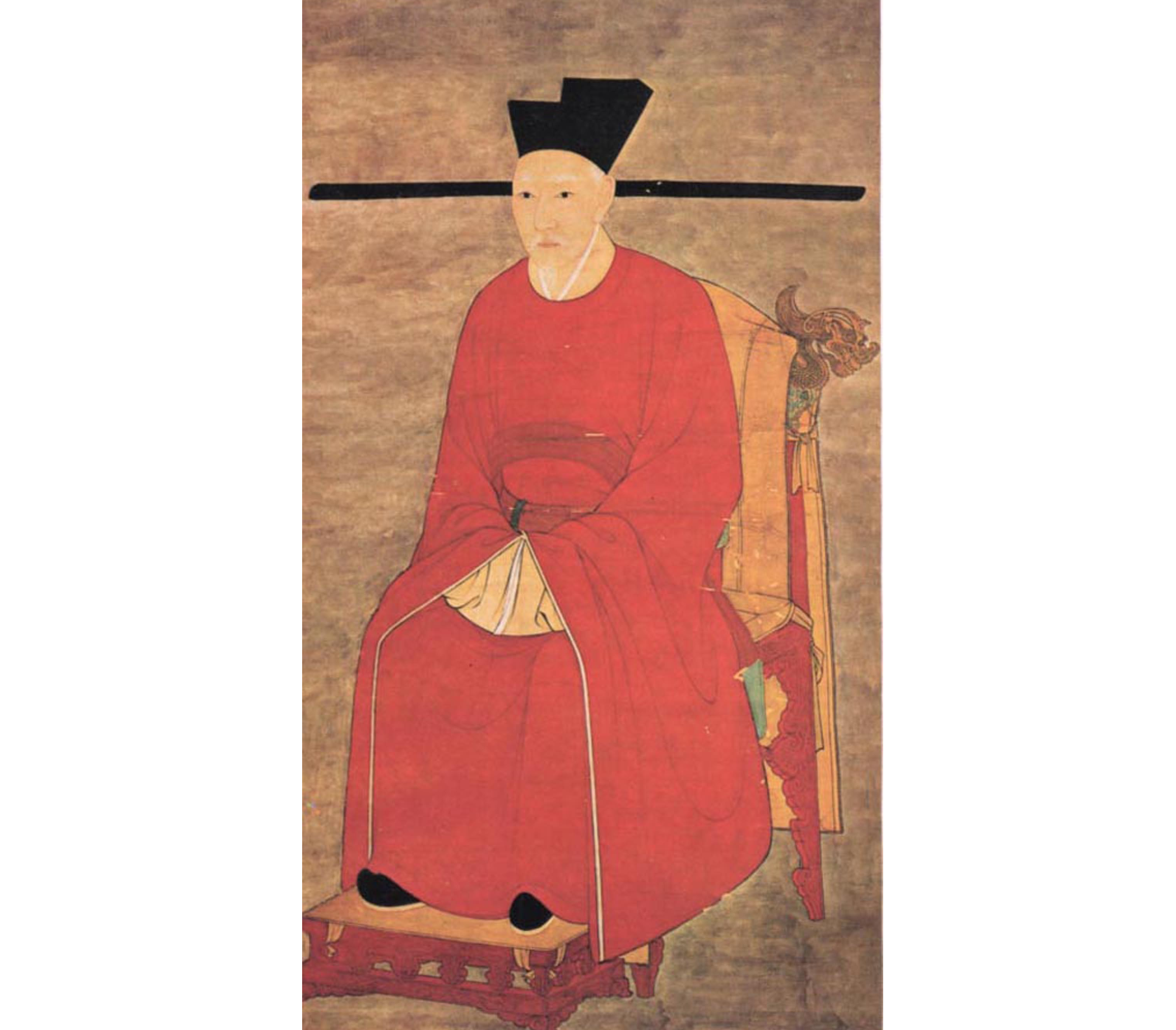

宋太祖以兵变上位,深知武将对政权的威胁,迫切需要加强中央集权。为避免新生的政权再次陷入分裂,重蹈五代十国分裂割据的覆辙,宋朝的统治者吸取前代地方割据、武官势大、中央无力的教训,“与士大夫共天下”,提高文人地位,扩大科举考试的影响力,削弱、分散武官的权力,逐步确立了崇文抑武的政策。

赵匡胤像

从纵向看,宋朝的文人地位较秦、汉、唐及其他朝代都更高,武官地位降低;从横向看,在宋朝廷内部,文官地位提高,而武官地位下降。宋朝形成了文人主政的政治格局。所以,我们在宋朝政治史上,可以看到武将几乎都没办法升官,在高位的永远是文官。

那么,北宋基于崇文抑武都采取了哪些措施呢?

第一阶段,宋太祖赵匡胤开始抑制武将势力。

第一步,从杯酒释兵权开始,“强干弱枝,内外相制”。

取消殿前都点检和副都点检,把精锐部队集中于禁军,削弱地方军队,这些军官通常用一些资望较浅、容易驾驭的人充当,且时常加以易置和更换,防止军队和地方勾结。

另一方面分散禁军将领的军权,通过频繁更换将帅,以及士兵不断换防等措施,削弱将领和士兵之间的联系,避免军队军阀化。

第二步,以文制武。

首先,在朝廷中央确立了文臣处理政务的原则,执政官员都任命文臣,甚至在负责军事决策的枢密院也安插文臣,以牵制武官,从而杜绝了武臣大将对朝政的干预。先后重用赵普、薛居正等人为宰执,禁止将帅干预朝政。如建国之初,就任命赵普为枢密副使,以牵制武人出身的枢密使吴廷祚。

其次,宋太祖称帝后,不断从中央派出文臣到各地任职,陆续取代原来藩镇手下的爪牙。

最后,在崇文方面,宋太祖赵匡胤留下“不杀文人”的祖宗家法。

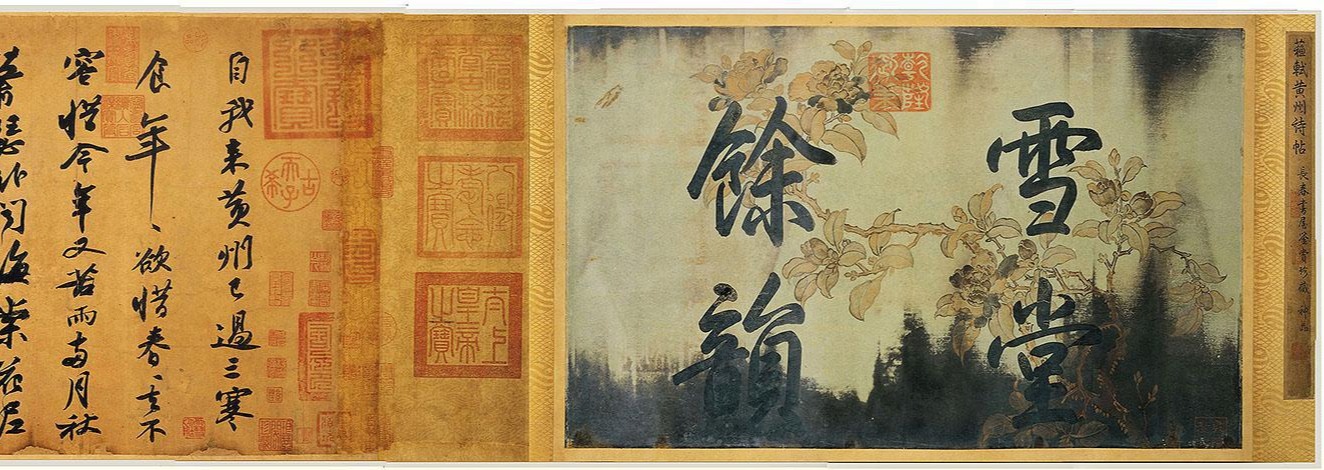

北宋的每一位新君即位之前,都要在他留下的“誓碑”前发誓,其中的一条就是凡上奏章的士大夫绝对不杀,不管他写的奏章多么激烈,也不能杀。文人即使犯了罪,通常都是被流放了事。享受到此等待遇的就有鼎鼎大名的苏东坡。

黄州寒食诗帖全卷

宋朝文官地位不仅很高,而且生活待遇之好更是现代人不敢想象的。除了工资薪水,还有茶酒钱、职钱、给券(差旅费)、厨料乃至仆人的衣食等各种各样的杂费,另外还有“职田”,依官阶高下可得田四十顷至一二百顷不等。哪怕退休了,也会给一个管理道教宫观的名义,借此还能领取俸禄。总之,宋代文官就算吃定朝廷了,是真正的“铁饭碗”。

第二阶段,宋太宗掌权,“崇文抑武”的国策逐渐形成。

宋太宗以不正常的方式即位,对臣下的防范更加强烈。太平兴国四年北伐幽州期间,发生了部分将领拥戴宋太祖之子的事件,对宋太宗刺激很大。从此,宋太宗在以往收兵权的基础上,更强化了抑制武将的力度,取消了宋太祖给予边疆将领的特殊政策。

随着两次北伐的失败,宋太宗彻底丧失了收复燕云的信心,转而接受了以赵普为代表的一批大臣“兵久则生变”的告诫,放弃了军事强国、收复燕云的北伐战略,进一步降低武将的地位。

在此期间,“崇文抑武”政策一方面表现为宋朝君主大力提倡科举,亲自主持科举考试、扩大科考名额;另一方面表现为对良将的刻意打压、猜忌和运用监军束缚武官的手脚。

宋太宗的时间地图

宋真宗即位后,全盘延续宋太宗朝的统治路线,将“崇文抑武”确立为宋朝的“祖宗家法”。

随着“澶渊之盟”的订立,更给了宋统治集团苟且偷安的机会,他们开始认为:通过金帛赎买的办法也能够消弭边患,并且代价比用兵更小,所以更加贬低军事手段和武官阶层的作用。

澶渊之盟之后,作为最高军事机关的枢密院中文官也逐渐占据主导地位,从宋仁宗时期开始武将几乎被枢密院清扫出门。“崇文抑武”的方略得到进一步的贯彻。

随着靖康之耻的爆发,宋朝的政治格局也随之发生剧变,但“崇文抑武”的基本国策却没有太大变化。

那么,南宋具体是如何践行“崇文抑武”这一基本国策的呢?

自高宗建立南宋,朝廷风雨飘摇,内忧外患,为了抵御金国入侵,皇帝和文人集团暂时放弃了对权力的垄断,依靠武官来摆脱亡国的命运。此时武官的地位上升,在朝廷中的发言权变大。武官开始鄙视文臣,这种情况与宋朝开国以来的一贯传统相左。当然,武官权力的扩大,必然会影响文人集团的利益。此时,文官武官的矛盾初现端倪,主要分为两个大阶段。

赵构像

第一个阶段是武将的地位复兴,这主要表现在三个方面:

第一、信心提升。

南宋初期,内有农民起义,外有金人入侵。在此局势下,武官权力、地位都得到提升,崇文抑武政策有所变化。武官力量崛起,与北宋的崇文抑武政策相反。韩世忠蔑视文官,称文人为“萌儿”,充分显示了武人自信心的提高。

第二、名将频出。

南宋诸将还拥有扩军权和领兵作战的权力,这是北宋武官所没有的。北宋实行更戍法,兵无常帅,帅无常师,但南宋初年却出现了“岳家军”“韩家军”“张家军”。而且军队人数众多,韩世忠兵力最少三万,刘光世兵力达五万左右,岳飞兵力达十万以上,吴阶兵力达六七万。同时,皇帝也不采用北宋时节制武官的办法,不用监军与阵图,使得武官的自主权得到很大的提高。

第三、经济实力提升。

随着武官政治地位的不断提升,其社会地位也得到提高。宋朝南渡之后,物价飞涨,民不聊生,甚至一些低级官吏生活也受到了影响。建炎之后,朝廷对官员的赏赐大多废除,但是武官的俸禄稳定,补贴也多。由于武官经济实力的提高,他们也开始参与商业,经营田产。

南宋初年,武官私养亲兵成为一种普遍现象,“苗刘兵变”和“淮西之变”就是武官权力提升的直接表现。种种迹象表明,南宋初期,崇文抑武政策得到缓和,武官地位显著提高。

第二个阶段,文人政治的再次回归。

郾城之战中,岳飞获得大捷,但宋高宗令其退兵。岳飞十年之功,废于一旦,收复之地再次沦陷。在此期间,宋高宗启用秦桧为丞相,命其主持谈判,向金乞和,史称“绍兴和议”。此次和议是对宋金南北对峙格局的正式确认。其后,双方虽有过数次战争,但始终没有改变这一抗衡并存的态势,大体保持着和平共处的关系。

岳飞的时间地图

“绍兴和议”对宋而言是屈辱的,但确实是宋金两国地缘政治达到相对平衡的产物。双方皆不堪连年交战,在无法消灭对方的情况下,为避免战争将双方都拖垮,达成和议,并立共存。

宋金议和之后,双方大体保持着和平共处的关系。在相对稳定的局势下,南北方经济得到发展。随着南宋政权的稳定,士大夫集团再不能容忍武官势大,开始了夺权之路。

武官解除兵权的过程是与宋金议和相辅相成的,并非文人集团的所有人都同意议和,但他们对解除武官兵权一事达成了共识。在宋代文人主政的情况下,岳飞不得不死。

宋代文人敌视、打压武官的传统深入骨髓,在宋朝尚有外敌入侵、朝不保夕之时,士大夫集团就开始筹谋削弱武官的权力。如柳约上疏赵构:“诸大将提兵入觐,各名其家,将有尾大不掉之患。”这封奏章可谓是士大夫的共同心声。

南宋疆域图

宋代时期,“崇文抑武”最初被确立为重要的治国思想方略,是最高统治集团对唐末五代军阀分裂割据、“武人跋扈”历史经验的汲取,是顺应时代需要的产物。但随着“崇文抑武”在以后不断地被加以贯彻和放大,这种“大政方针”造成了一种极端化的国策,导致了该方针突出的“双刃剑”效应。

一方面,宋朝时期的士人能享受相对较多的自由,都与“崇文抑武”的大氛围有关。这对促进宋代经济和文化科技的发展产生了的积极作用。但是,宋统治集团矫枉过正,以短浅的眼光过度推行“崇文抑武”,遂使国家武备建设受到严重的影响。武将群体长期遭受打压,致使其从精神到素质都趋于退化,从而削弱了军队的战斗力,对边防造成严重的后果。