原来儒家经典是这样传播下来的。

文/全历史 菲菲倚尘轻

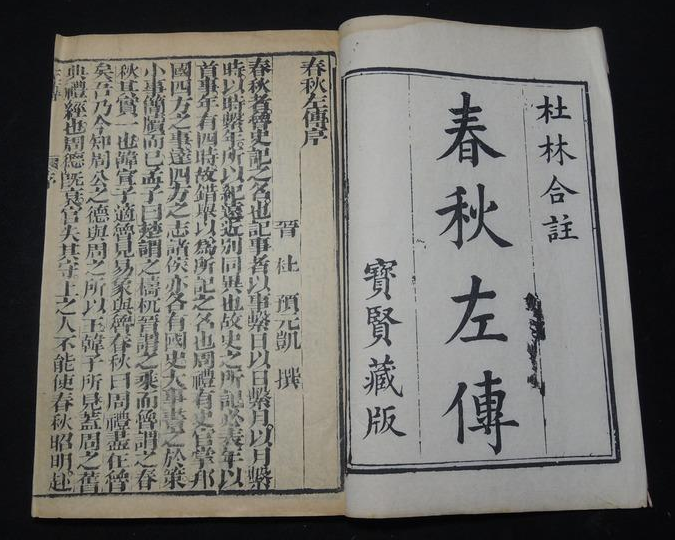

公元前六年,汉朝宗师、黄门侍郎刘歆校对书目之时,接触宫中所藏的“古文经”,认为古文本的《左传》具有超越今文经《公羊传》和《谷梁传》的价值,因此上书给汉哀帝,建议将古文本的《左传》、《毛诗》、《逸礼》及《古文尚书》立于学官,撰写名篇《移让太常博士书》批判支持今文经的五经博士,被当时的五经博士孔光、龚胜等人群起抗衡。后来,在大司空师丹的弹劾下,刘歆离开长安,投奔王莽。

自此之后,中国开启了长达两千年的今古文之争。

为什么今古文之争的影响这么大呢?

这是因为,自汉代独尊儒术以来,儒学一向为政治服务,儒家经典就是国家指定的政治思想教材,在经过朝廷学者的议论之后,编列成册,面向全国发行,因此在朝为官的文人,对这份教材的想法,往往都会被引申为对时下政治的看法,即便一开始今古文之争只是一场学术立场的争执,但在众多官员群起讨论的过程中,往往发展为一种政治立场的坚持。

所以,今古文之争是影响中国学术、思想、政治与文化的重要事件,而至今我们对儒家经典的接受,以及海外对儒家学说的认知,也多是由此而来。

那么,为什么当时刘歆会因为古文经与今文经的采用与众位五经博士争执不下呢?

一切都要从古文经与今文经的传播历程说起。

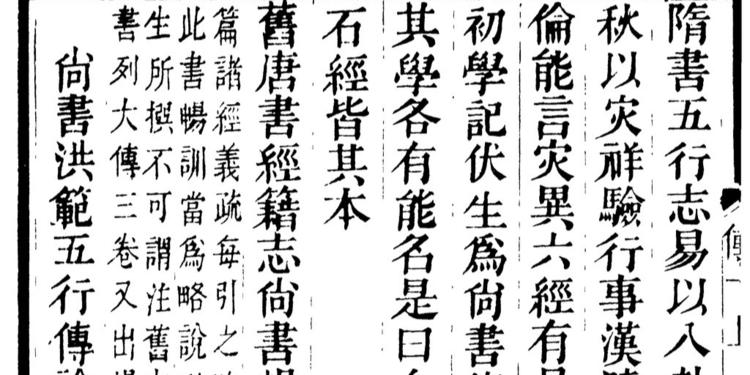

古文经,乃是由战国时代六国古文(齐、楚、燕、韩、赵、魏)撰写的儒家经典。

今文经,乃是由汉代隶书撰写的儒家经典。

前者,在秦始皇焚书坑儒后,便已失传。后者,则是秦代之后存活下来的文人,将所读经典口述传授后,以汉代隶书编写成册才传播下来的。

-

BC 213 - BC 206 秦王政三十四年—秦王政四十一年统一思想,焚书坑儒咸阳(今咸阳市)秦始皇崇尚法家治国理念,他以秦国原有的法律令为基础,吸收六国法律的某些条文,制定和颁行全国统一的法律。秦朝对于官吏的管理是很严格的,制定了很多处罚官吏的法令。官吏犯法,不是像西周那样享有特权,即“刑不上大夫”,而是加重处罚。秦始皇的严酷法律引起了士人的不满,各种指责纷纷而来,不同于秦始皇法家的种种学说不绝于耳。由于当时社会上百家争鸣,严重的阻碍了秦始皇对征服的原六国民众思想的统一。丞相李斯认为这威胁到了秦朝的统治,主张严厉镇压这些士人,秦始皇支持李斯的看法,并发动了“焚书坑儒”事件。秦始皇焚过书,但并非尽毁;发生咸阳的坑“生”事件,其矛头主要指向方术之士,但也波及到儒生。

当时,孔门弟子轌子贱后裔伏生,就是透过口述的方式教导尚书,成为今文经的传播者。之后伏生的弟子与再传弟子欧阳高、夏侯胜与夏侯建,分别成立了“今文尚书”体系,成为今文尚书的大宗师,这就是今文经活跃在西汉政治舞台的原因。

不过,古文经并没有真的消失在世人的视野。

汉武帝在位时,鲁恭王在孔氏旧宅的壁中夹层,发现了秦代时被人藏进去的古文经,进而献给了朝廷。可是,当时今文经地位已定,所有国家教材都已经制定完成,不可能因为古文经的出现而重新推翻,因此古文经只有被冷落的命运,藏在皇宫书库之中。

古文经再一次重见天日,就是黄门侍郎刘歆受命进入皇宫书库整理群书时发生的。刘歆发现好几本六国古文写作的儒家经典,卷数、内容与今文经多有出入,并且其中的《左传》一书让他读得特别感动,因此决定为这批古文经“伸张正义”,上书给哀帝,表示古文经作为汉代以前的经典,其内容必定高于后人口述的今文经,因此坚持要将古文经立于学官,引爆第一次古文经之争。

但是,刘歆作为当时唯一的古文经支持者,不免落于下风,也由于西汉将儒家经典地位提升作政教功能之故,因此刘歆的反对,被五经博士们扣上“变乱师法”的罪名,认为是刘歆对朝廷政治理念的不敬。

刘歆的失败,并没有终结今古文之争,反而成为一场开端。自此,汉代展开为期两百年的今古文之争长达,汉代以后经过一段时间的平息后,今古文又在清代展开了一次争论。

两汉时期的今古文之争,可以分为三个阶段。

第一,西汉末年,刘歆首次引发的古今文之争,最后刘歆失败,今文经获胜。

第二,王莽改朝换代后,将古文经作为思想政治的宝典,并且重用刘歆,把《左传》、《古文尚书》、《毛诗》、《乐经》、《周官经》等古文经立于学官,古文经开始获得人们的认同。在东汉光武帝即位后,朝廷上已经多了不少支持古文经的博士,如尚书令韩歆等,坚持要将古文经立于学官,光武帝迫不得已,于是立了《左传》。这段时间,古文经虽然无法在学官立足,但民间学习古文经的人越来越多,古今文各自聚集了一大批爱好者,逐渐引起朝廷对古文经的全盘重视。

第三,东汉末年,古文经学家马融及其学生郑玄遍注群经,兼取两边学说之长,使得古文经学说更为成熟,也使得今文经发挥一定的诠释作用,以此打破了古今文之间的壁垒,获得两派学者的认同,成为今古文经的集大成,解决汉代历代的古今文之争。不过,郑玄虽然做了两类经典的融合,但他本身是偏向古文经的,因此,古文经得了压倒性胜利,今文经地位从此一落千丈。

数十年后,这种融合方式依然被三国时期经学家王肃效仿,但是他认为郑玄对经典的诠释,完全按照个人喜好而来,因此公开反对郑学。后来,王肃经学得到贵族的支持,在西晋时得以立于学官,但是民间还是有大批郑学支持者,不愿意接受王肃的学说。并在东晋灭亡,南北分裂之际,这些郑学支持者将学说带进北朝,而南朝依然推崇王学,这个学说立场的分裂,一直到隋唐才再次统一融合。

经学到了宋代之后,便没有过如此大的纷争,宋代经学家只是改变以往注释古文经的习惯,转而讲求文章本身的义理,是为宋学。但是到了明代时,经学的研究逐渐繁琐,尤其在王阳明心学理论的提倡下,经典的阅读似乎已经没那么重要,于是经学正式衰落。

本该已经终结的今古文之争,在晚清时突然再度爆发了出来。

清朝考据学兴起后,学者开始热衷于文献的考证,因此今古文的考究风气,一下子又活跃了起来,加上清末西学传入之后,经学家对经典产生全新的理解,开始希望能够借极提倡全新的思想,改变混乱的时局。

当时,今文经大师康有为为了宣传变法,撰写《新学伪经考》和《孔子改制考》,打击刘歆以来支持古文经的说法,重新整顿儒家学说,诠释孔子思想,将孔子塑造成变法的先驱,表达变法的重要性,拒绝奉天法古。

但是康有为的学说,引起古文经大师章太炎的不满。

章太炎认为在社会变动当中,发扬传统才是最为要紧的事情,认为完全的西化并非长久之计,因此反对康有为借着经典来推动全盘的西化改革。章太炎的学说,在当时引起了国粹的潮流,呼吁制度改革能在中华传统的基础上实现。

后来,在新文化运动过后,这些争执的声音逐渐消退,经学家对经典的诠释,不再是政治上的主流声音,而是学术研究的其中一个课题,今古文之争自此结束。

这场长达两千年的今古文之争,其实是一个宣扬自身政治理念的手段,因此古往今来的学者,都不免运用今古文经争权夺利,成为一场名副其实的利益之争,而这些争执的背后,也是隐藏着各个不同的意识形态。

除此之外,学者在今古文之争中,纷纷对自己理解的经典作出新的诠释,也影响着民间对于孔子与儒家学说的认同。比如今文经学家一向认为孔子是为后汉制法的“素王”,古文经学家则强调孔子的“述而不作”、“信而好古”,认为孔子纯粹是上古经典的整理者。这都使得人们在思想文化的理解上产生巨大的分歧与差异。

有趣的是,这样的争执却在学术研究上产生的大量的成果,使得儒家学说在中华两千年的文化之中生生不息,保留大量的经典文献,守护住历代古人的智慧宝藏。