这场基督教会内部的分裂深刻影响了西方历史和文化的发展进程,直至今日,西方人仍活在它的“余波“之中。

文/全历史 一口

公元1054年,君士坦丁堡牧首瑟拉留乌斯与罗马教宗利奥九世互相开除教籍,标志着基督教正式分裂为东方教派与西方教派,史称东西教会大分裂。

此后,基督教分裂为东正教和天主教两个教派,形成了以君士坦丁堡为中心的东正教世界和以罗马城为中心的西方天主教世界。

在16世纪宗教改革、新教出现之前,这两个教派分庭抗礼,主宰着欧洲人的精神生活,同时也直接或间接地影响着欧洲历史、文化的方方面面。

欧洲被划分为天主教地区和东正教地区

天主教直到今天仍是基督教中最庞大的派系,全世界大约有11.3亿信仰者,占世界人口的17%。

此外,两个教派的对立直接导致了天主教支持的十字军在1204年第四次东征时,洗劫了君士坦丁堡,侵占了东罗马帝国大片土地,给了国力衰弱的东罗马一记重创。

两个多世纪之后,奥斯曼帝国苏丹穆罕默德二世围攻君士坦丁堡,也是因为教派嫌隙无法弥合,西方教派坐视君士坦丁堡沦陷,东罗马帝国灭亡,欧洲历史自此进入中世纪篇章。

从文化角度看,东西方教派各自对当地文化产生了深远的影响,东方教派保存、发展了古希腊的典籍和思想,西方教派则更多吸收借鉴自西罗马帝国的语言文化,15世纪东罗马灭亡之后,大量古希腊经典随东正教神职人员一起流向西欧世界,对古希腊文化和古罗马文化的回溯推动了欧洲的文艺复兴运动。

那么,基督教为何会分裂成两大教派呢?

原因之一,西方罗马教会和东方君士坦丁堡牧区对首席权的争夺。

据《圣经》记载,罗马境内很早就有基督徒。到公元66年,罗马人占领耶路撒冷及迦南地区,基督教的中心转移到了罗马帝国的首都罗马城。

罗马教会的威望还得自于早期基督教最重要的两位传教者保罗和彼得对罗马城的青睐。保罗曾给罗马基督徒写了著名的《罗马书》,并在此地居留两年,而被称为“基督使徒之首”的彼得更是罗马城的首位主教,二者均在罗马殉教。

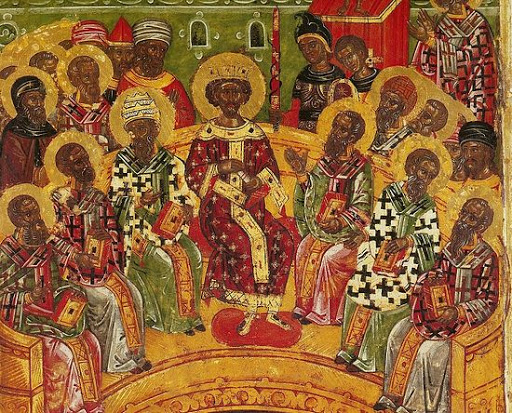

普世大公会议

公元325年,尼西亚(今土耳其境内的伊兹尼克)召开了基督教有史以来第一次普世大公会议,此次会议确立了罗马教会列于各地方教会之首的地位。

公元330年,东罗马皇帝君士坦丁一世建新都君士坦丁堡,与罗马城并峙,为帝国东部的行政权力中心,君士坦丁堡大公会随即成立。

381年,第二次普世大公会议召开,将君士坦丁堡教区牧首(地位相当于罗马教会中的教宗)的地位提升至仅次于罗马教宗。

公元451年,第四次普世大公会议通过法令,将君士坦丁堡牧首置于与罗马教宗并列的首席地位,当时的罗马教宗利奥一世强烈抗议,称罗马教宗首席权来自于对圣彼得的继承,因此,西罗马教会拒不承认君士坦丁堡牧首的首席权。

原因之二,教义和礼仪分歧。

东西教会关于教义和礼仪分歧由来已久。

公元395年,罗马帝国分裂为东西罗马,形成了以君士坦丁堡为中心的希腊语区和以罗马城为中心的拉丁语区,随着行政权力的分割,东西两方在语言、文化传统等方面的差异越来越大,这种差异在宗教上即表现为教义和教规方面的分歧。

教义方面的分歧主要集中于“圣灵出处”问题,即圣灵是出自圣父(上帝)和圣子(耶稣),还是仅仅出自圣父。

《尼西亚信经》残片

在由历任大公会议确认、并被东西方教会共同接受的《尼西亚信经》的相关经文中,西方教会和东方教会在表述方面存在着微妙的差异:西方教会擅自将 “我信圣灵,赐生命的主,从父出来”变成“从父和子出来”,引起君士坦丁堡为首的东方教会的抗议。

除此之外,公元451年的迦克墩大公会议,将基督的本性定义为二重性:既有完全的神性,也有完全的人性。这一决议遭到许多东方信徒的抵制,直到今天,整个埃及、亚比西尼亚与叙利亚,以及亚美尼亚的大部分依然信仰东正教,并坚决拥护基督一性论。

两者在礼拜仪式和教规方面也存在着诸多差异,比如公元7-8世纪围绕是否允许图像崇拜发生的争执:罗马教皇允许信徒面对雕塑和图绘进行礼拜仪式,而君士坦丁堡方面则严令禁止,甚至因此引发暴力冲突。

此外,东方教会憎恨罗马教会强制实行牧师独身制、在圣餐仪式中使用无酵面包、在大斋节中食用乳酪等奶制品,罗马教会则反对东方教会中各级神甫都可以在坚振礼时为信徒涂油,而在罗马教会中,只有主教才有此权力。

原因之三,对教权与王权关系处理方式的不同。

东西方教会在和王权的互动过程中走上两条相反的道路:西方教会坚持教权高于世俗王权,东方教会则认为王权高于教权。

476年,随着日耳曼人大规模入侵,西罗马帝国灭亡。西方教会通过对入侵蛮族的信仰教化而使教会可以借上帝的名义凌驾于世俗王权之上,逐渐形成了“君权神授”的神学传统。

公元800年,罗马教皇利奥三世在罗马为查理大帝加冕,西欧人认为,这象征着皇帝的名义终于从希腊人那里转回到罗马人手中,查理大帝也以“罗马人的皇帝”自居。

东罗马帝国皇帝和君士坦丁堡教会拒不承认查理曼帝国的“罗马血统”。他们认为,东罗马才是从君士坦丁大帝时代延续下、从未中断过的正统帝国,他们一脉相承地保存着罗马皇帝的头衔、礼仪和帝国的政治体制,而查理大帝和奥托一世不过是有着日耳曼血统的蛮族。

更为重要的是,依照东罗马传统,教会始终是帝国的顺从仆人,君士坦丁堡的大主教不仅不具有给皇帝加冕的权力,他本人的教职还仰仗于皇帝的任命,因此,罗马主教给皇帝加冕一说既无正当性又无合法性。

就这样,罗马教宗担忧东方教会的思想会削弱自己的世俗权力,而东罗马君主担忧西方教会的思想会破坏自己凌驾于神权之上的皇权。对教权与王权关系的不同看法让东西方彼此忌惮。

东西教派之间的矛盾与分歧随着时间的推移并没有得到弥合,反而越来越尖锐。1054年,君士坦丁堡大主教瑟拉留乌斯为首的东方教会指责罗马教会使用无酵面饼进行祝圣活动,亵渎了基督教的圣餐仪式。罗马教皇利奥九世指派红衣主教宏伯特前往君士坦丁堡进行解释与协商,结果遭到冷遇。

宏伯特一怒之下以罗马教皇的名义宣布对瑟拉留乌斯实行绝罚——开除其教籍。双方针锋相对,瑟拉留乌斯立即召开教宗会议,一周之后,宣布革除罗马教皇及其使臣的教籍,并自立为东部教会之首。自此,东西方教会分道扬镳。

11到15世纪,面对崛起的伊斯兰势力,东西方教会也曾有过短暂的“蜜月期”。尤其在14世纪之后,东罗马君主数次向西方盟友请求援助,并允诺愿意促成东西教会的统一,但1204年的十字军洗劫君士坦丁堡事件让东正教信徒和底层教士不再信任西方盟友,甚至对其恨之入骨,而教会上层神职人员又不愿就教义教规彼此迁就,统一一事一再耽搁。

至1453年,君士坦丁堡陷落、东罗马灭亡之后,东方教会的中心逐渐分散至东欧各国,东西统一再无可能。