新战术和民族国家的优势在此战中初露锋芒。

历史上发生在德国吕岑的著名战役有两场:三十年战争时期(1632年)与拿破仑战争时期(1813年)。其中1632年11月16日的吕岑会战较1813年的更为知名且历史意义更加重大。这场战役发生于三十年战争的第三阶段——瑞典阶段,是瑞典瓦萨王朝的国王古斯塔夫·阿道夫(亦称古斯塔夫二世)率领的瑞典军与神圣罗马帝国的名将阿尔伯莱希特·华伦斯坦率领的帝国军之间爆发的一场大型战役。在这场“双雄之战”中,古斯塔夫虽然在战斗中阵亡,但瑞典军队仍然取得了战役的胜利。然而之后缺少统帅的瑞典军队无力维持在欧洲大陆上的霸权,最终退回瑞典领土,结束了瑞典阶段的战事。

背景

古斯塔夫的瑞典军队

远在斯堪的纳维亚半岛的瑞典一直以来远离教廷,天主教势力薄弱,所以在宗教改革运动后不久就转入新教国家行列。但也因为地广人稀,经济基础弱,一直处于欧洲二流国家的水平。1611年古斯塔夫继位后,随即大力推动经济改革,保障自耕农的利益,避免贵族过度侵害平民利益。同时大力吸引欧洲各地的技术人才特别是冶炼工匠移民瑞典,为瑞典的武器制造业奠定了基础。当然,这一切都是为了古斯塔夫的强军政策服务。古斯塔夫一方面从以往的战争经验中认识到雇佣军已经不合时宜,其战斗纪律和战斗意志都十分薄弱,往往成为雇主的拖累。为此古斯塔夫设立征兵制,建立带有民族主义色彩的国家军队,并亲自训练部队,加深其与中下级官兵的情感纽带。另一方面古斯塔夫在当时流行的西班牙大方阵的基础上提高了火器部队的地位,增加火枪兵比例;又把炮兵编制成独立的兵种单位,使其成为瑞典军队的核心兵种;他还将方阵转为纵深更浅的横队,可以对传统方阵进行侧翼打击,开创了线式战术的先河。在瑞典加入战局后,古斯塔夫所向披靡,在盟友萨克森公国的支持下,对天主教势力的重要成员——巴伐利亚王国展开了攻势。

瑞典国王古斯塔夫二世·阿道夫

华伦斯坦的帝国军

神圣罗马帝国军依然延续了意大利战争以来的佣兵+诸侯亲兵组成的编制。因此战斗纪律极差。帝国军名将蒂里伯爵的佣兵就曾在马德格堡大肆烧杀抢掠,使得蒂里背上了“马德格堡屠夫”的恶名。同时战术基本沿用传统的西班牙大方阵,在双方武器、战术接近的情况下,指挥官的个人能力就显得尤为重要,华伦斯坦就是这样一名优秀的将领。早在三十年战争的第一阶段——波西米亚战争时期,华伦斯坦就和蒂里伯爵一起在布拉格的白山大败新教军队。之后华伦斯坦又在战争的第二阶段击败了新教军队领袖、丹麦国王克里斯蒂安四世的军队,名声大噪。却也因此受到神圣罗马帝国皇帝斐迪南二世的猜忌,遭到流放。在古斯塔夫入侵巴伐利亚后,帝国最值得依靠的蒂里伯爵在布莱登菲尔德战役中被古斯塔夫打得大败,并在之后的列克河战役被瑞典军击杀。无奈的斐迪南二世只好又请回了华伦斯坦。华伦斯坦在闲赋期间曾经有意投靠古斯塔夫为之效力,但遭到了心高气傲的古斯塔夫的拒绝。因此已经摸清了古斯塔夫脾气的华伦斯坦在部队素质、武器装备并不占优的情况下,对古斯塔夫占据的纽伦堡采取围而不功的策略,用消磨战术诱使古斯塔夫主动进攻。沉不住气的古斯塔夫果然上当,对占据优势地形的帝国军发动数次突击未果,遭遇了介入欧洲战争以来的第一个挫折。接着华伦斯坦又在1632年9月的旧堡和菲尔特两次战斗中击败了古斯塔夫,还俘虏了古斯塔夫的得力助手、瑞典炮兵司令托尔斯滕森,迫使古斯塔夫退出巴伐利亚地域,退守盟友萨克森境内。

神圣罗马帝国最优秀的将领华伦斯坦

经过

战前,攻入萨克森的华伦斯坦把司令部设在了名城莱比锡。他推测古斯塔夫应该要准备过冬,短期内不会有大动作,因而令部将巴本海姆分兵一支去迎战入侵帝国的荷兰军队。但是古斯塔夫出其不意地发起袭击,直扑莱比锡。华伦斯坦一面急令巴本海姆回师救援,同时组织手上的军队迎战,双方在吕岑遭遇,开始了三十年战争中最大规模的一次会战。

古斯塔夫手里是瑞典军的主力19000人,华伦斯坦手里是自己的本队17000人,另有巴本海姆的部队5000人在赶来的路上。双方起初僵持不下,但后来帝国军左翼,开始动摇。华伦斯坦于是下令自己的右翼加强攻势攻击瑞典军的左翼。古斯塔夫闻讯率军前来前来自己的右翼支援,但因冲的太快落了单,随即被帝国军的火枪兵击中。虽然古斯塔夫的扈从们拼死救驾,但是古斯塔夫仍被另一发子弹击中,随即坠马身亡。

古斯塔夫中弹身亡

古斯塔夫的死讯很快传到了华伦斯坦那里,他认为瑞典军群龙无首,正是一举将其击溃的好时机。没想到国王之死却激起了瑞典士兵的愤怒,他们怀着强烈的复仇之心奋力进攻帝国军的阵地。瑞典军的第三号人物克尼普豪森将军也果断地接过了指挥权,将正在崩溃的一部分阵线稳定下来,继续向帝国军发起猛攻。

原本处于劣势的瑞典军左翼在失去国王的悲痛下奋力反击,反而打垮了帝国军的右翼并夺取了帝国军的火炮,调转炮口轰击帝国军中央阵线。之后瑞典军的二把手伯恩哈德将军接过指挥权,发誓要以战斗的胜利来告慰古斯塔夫。

这时巴本海姆的援军赶到了,拥有了人数优势华伦斯坦原本希望这支生力军能够帮助自己扭转态势。但是巴本海姆误以为古斯塔夫还在指挥,身先士卒地冲入瑞典军阵地企图亲自击败古斯塔夫,结果遭遇了和古斯塔夫一样的命运,被火枪击中身亡。他的死导致了帝国军最终的崩溃。随着夜幕降临,双方不得不撤出战场,吕岑战役就此落幕。

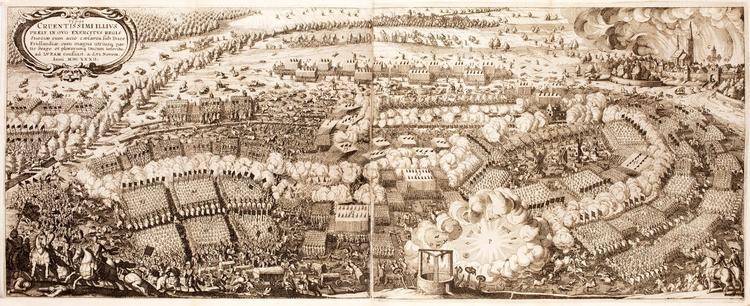

吕岑会战全景图

结果

吕岑会战是瑞典军的战术胜利,粉碎了华伦斯坦对萨克斯公国的入侵。但是从长远看,身为新教军队领袖的古斯塔夫一死,反哈布斯堡同盟再次陷入分裂,从而给天主教联盟创造了战略上的优势。华伦斯坦试图和新教军队进行和谈,在之后的战事中采取观望态度。这让原本就对他有猜疑之心的斐迪南二世认为他已经叛变,之后在1634年2月将华伦斯坦暗杀。虽然斐迪南二世自毁长城,但由于古斯塔夫已死,新教军队无力再组织有效的进攻,最终在1634年9月于纳德林根会战中被帝国军击败,退出了战争。三十年战争的第三阶段结束。与此同时,一直处于幕后策划的法国,终于开始走到台前,取代瑞典成为反哈布斯堡同盟的领袖,亲自下场参与战争。三十年战争的最后一个阶段即将到来。

而这场战役本身,向世人宣告了新式战争时代的到来。民族国家军队优秀的纪律性和组织性,使其在主帅阵亡的情况下依然可以维持阵线并击败敌人;先进的多兵种合成编制使得旧时代的编制变得落伍,线式战术开始逐渐成为主流的作战阵型。而古斯塔夫本人也成为了后世流传的名将,拿破仑曾将亚历山大大帝、汉尼拔、凯撒、古斯塔夫并列为军事史上的四大名将,直到他自己成功地超越了古斯塔夫并位列其中。