王朝宗室、门阀世族的逃亡大军浩浩荡荡地向南开去。

文/全历史 范范之辈

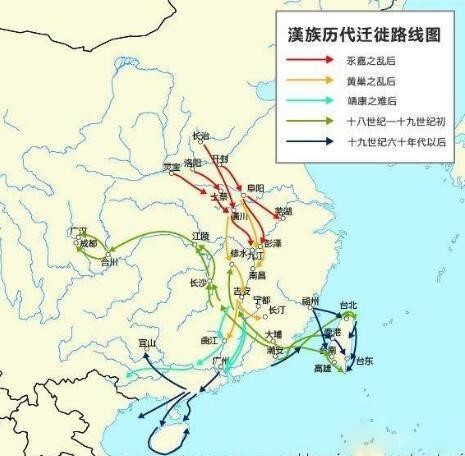

从公元四世纪初开始,中国历史上先后发生了三次因为政治动乱引起的大规模中原人口南迁的现象;由于南迁人口中以中原缙绅、士大夫等衣冠士族最为典型,故史称“衣冠南渡”。

它们分别发生在西晋“永嘉之乱”以后、唐代“安史之乱”到五代十国时期,以及北宋末年“靖康之变”以后的南宋时期。

随着这三次大规模的人口南迁,中国文化、经济重心也随之逐渐从黄河流域转移到了长江流域。

直到南宋时,江南地区的不断开发,使得商品经济已经超过北方,取得了不可动摇的经济重心地位,同时也为四大发明等宋代科技的极盛提供了经济土壤。

那么,三次不同时期的“衣冠南渡”都是因为什么原因发生的呢?

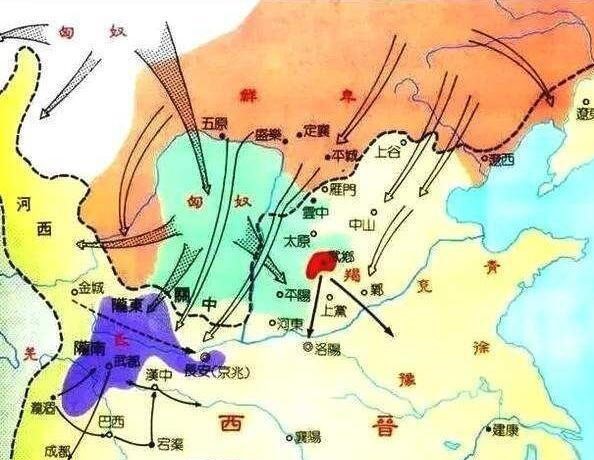

第一次,是五胡乱华导致晋室南迁。

公元307-313年,西晋永嘉年间,北方的匈奴蛮族趁着晋朝内部发生皇室争权的八王之乱,三度进攻洛阳。终于在第三次袭击中,攻破城池,俘获晋怀帝,斩杀王公士族三万余人。

公元316年,蛮族再次南下,晋愍帝被俘,西晋灭亡。

因为导致西晋灭亡的这场祸乱主要发生在晋怀帝永嘉年间,史称“永嘉之乱”。

永嘉之乱后,中原地区由短暂的西晋统一再次走向分裂,进入历史上的五胡十六国时期。战乱中受到威胁的北方世家大族以王导为首,扶植宗亲司马睿,南渡建康(今南京),接续西晋王朝的大旗,成立东晋政权。

这是中原政权和中原汉人的第一次大规模南迁。据统计,当时南迁的人口达到90多万,约占当时北方人口的1/8。

第二次,是安史之乱带来的流民入蜀。

公元755年-762年,经历了“开元盛世”局面的唐玄宗,在其统治末年因为地方节度使安禄山、史思明二人的叛乱,发生了“安史之乱”。

这个“节度使”是唐玄宗在开元十年时,为了方便管理屡次开疆拓土得到的辽东、东西突厥、吐谷浑等地区,设立的九个节度使和一个经略使之一。

因为节度使不仅执掌一方兵权,而且兼领行政、财政、土地大权,久而久之便雄踞一方,尾大不掉,成为唐皇室最大的隐忧。

公元755年,安禄山、史思明号令属下唐兵及少数民族兵力15万人,以“清君侧”、讨伐宰相杨国忠的名义,在范阳(今北京、保定一带)起兵。

随即,叛军切断黄河水路,江淮一带的漕运中断。于是,作为唐王朝粮食主要来源的黄河流域失去了优势。同年,安禄山攻入洛阳,接着长安失守。

面对安史大军的逼近,皇室一众开始逃亡。行到马嵬坡,饥疲难耐的六军将士发动兵变,杀死杨国忠等人。

都城失陷,君王逃命,东都洛阳“宫室焚烧,十不存一”,安史之乱进入最高峰。

唐玄宗被迫进入相对稳定的四川一带,也就有了历史上的“明皇幸蜀”以及后来黄巢起义时的“僖宗幸蜀”。同时,战乱也让大批北方人陆续迁入蜀地,一时间长江流域增加的移民要占当地户数的1/3。

这就是历史上的第二次“衣冠南渡”事件。从此,唐朝由极盛开始走向衰败。

第三次,北宋灭亡后,南宋政权南移。

公元1127年,也就是宋徽宗靖康二年,金兵南下攻陷北宋都城东京(今开封),掳走了徽宗、钦宗二帝,另外还有大量赵氏皇族、后宫嫔妃、朝臣等三千多人被挟持到金国,都城内的公私财物也一洗而空。这就是导致北宋灭亡的“靖康之变”。

北宋灭亡后,徽宗的第九个儿子、钦宗的弟弟康王赵构在山东拥兵八万。在群臣的拥戴下,赵构前往宋太祖赵匡胤兴起的地方南京应天府(今商丘),即位称帝,改元建炎,是为宋高宗。后来在临安(今杭州)建都,史称南宋。

随着宋室南迁,政治中心的南移,又带动了中国由北往南的第三次移民潮。

据统计,宋室南迁前后,北方人口迁移人口在150万到200万之间,于是南方迅速出现了都城杭州这样百万人口的大城市。

三次不同时期的衣冠南渡经历,正是中国经济文化重心从黄河流域南移到长江流域的过程,这不仅使江南一带得到开发,而且中国的政治格局和文化走向也因此发生转变。

那么,经济重心的转移又经历了哪几个阶段呢?

第一个阶段是从公元316年到589年,在这一阶段,南渡者把南方荒芜之地开发成了鱼米之乡。

黄河流域自夏朝到汉王朝一直是重点发展地区。晋元帝南渡之后,大批中原的能工巧匠和种田能手开始开发江南,为今后的鱼米富足之乡奠定基础。

正如“永嘉之乱”后,江南流传的一些谚语那样,“永嘉世,九州空,余吴土,盛且丰”,反映了当时人们对江南的认同与向往。

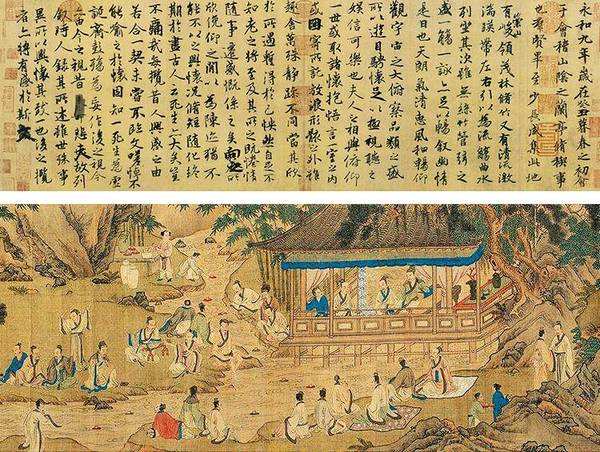

尽管接下来的300多年南北朝分裂时期,东晋政权在政治上无所建树,但经济却迅速发展,文化也在一批士大夫的带领下出现了文学、绘画、书法高潮,正如王羲之《兰亭集序》中描绘的盛况那样。

第二阶段发生在公元762年至975年之间,在这一时期,因为漕运发达,南北经济进入持平阶段。

到了唐朝,南方的经济与文化已经发展到足以和北方经济文化相抗衡的程度。尤其是大运河的开通,唐朝漕粮征收的重点也移到了长江流域。例如,唐武德以来的90年间,每年经过长江运送的粮食只有20万石,但唐高宗时已经达到100万石,到了唐玄宗前期,长江流域的漕运量达到200多万石。

“安史之乱”后的第二次人口南迁,使得中国南北经济文化格局发生了决定性的变化,尤其是南唐时期、吴越钱氏王朝时期,经济文化发展最为迅速。长江流域的经济文化开始逐渐超越黄河流域,担当领头羊角色。

最后一个阶段则是从公元1127到1279年,富庶江南成为文化主导阶段。

“靖康之变”后,中国历史上第三次经济文化重心的南移,使得长江流域在华夏经济文化中的主导地位已经不可动摇。

当时,从长江流域征集的漕粮,每年约600多万石,而整个黄河流域运到开封的粮食却只有200万石。这已经说明了宋王朝在经济上对长江流域的依赖。

经济的繁荣同时也带来科技、文化的兴盛。宋代造纸、活字印刷、火药、指南针“四大发明”基本上是在长江流域完成的。

另外,“衣冠南渡”将大量科举士子移向南方,江南一带的中试人数远远超过北方。尤其是从南宋开始,状元向南方集中。当时,全国300位状元,南方就占了236名。

自此,长江流域在中国经济、文化中的主导地位,再也没有动摇过。