二十世纪的两场热战、一场冷战决定了今日的国际政治格局。

文/全历史 一口

第二次世界大战结束后,世界格局发生也随之发生变化,以美国为首的资本主义阵营及其盟国、与以苏联为首的社会主义阵营及其卫星国之间长达半世纪的政治对抗,史称冷战。

冷战始于1947年美国提出“杜鲁门主义”,结束于1991年的苏联解体。

在这段时间内,虽然双方分歧和冲突严重,但都尽力避免世界范围的大规模战争。通常通过局部代理战争、科技和军备竞赛、太空竞赛、外交竞争等“冷”方式进行对抗,即“相互遏制,不动武力”。

美苏冷战宣传画

持续了四十余年的冷战对世界格局造成的影响是全方面的:在国际关系和世界史研究领域,冷战研究及成果至今都是当今国际政治吸取经验和教训的标杆。一般而言,冷战给美苏双方以及东西方之间带来了长期的对峙和对抗,阻碍了全球一体化发展,也造成了德国、朝鲜等的分裂,并引发局部战争,造成了一系列消极的后果。

但是在冷战大环境下,美苏双方互相制衡,在近半个世纪里避免了新的大规模战争的爆发。冷战也使不同社会制度的国家在长期共存中都程度不同地从对方身上借鉴了经验,吸取了教训,并用于内部调整和改革,推动了世界的整体发展。

面对两极格局对峙局面,亚、非、拉发展中国家组成不结盟运动,逐步发展壮大,第三世界由此崛起。在科技层面,由于长期的竞争导致的技术需求,冷战也推动了第三次科技革命的发展。

为什么在全球范围内,会产生持续四十余年的大国集团对峙?

其一、不同意识形态之间的差异,导致以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的资本主义阵营互不信任。

十月革命之后,苏维埃俄国成立,代表无产阶级利益的布尔什维克党掌握了国家政权,引起西方资本主义国家的恐慌,双方从互相忌惮逐渐走向暗中对抗。

1917年到1922年的俄国内战中,西方国家支持反布尔什维克的白军;1926年,苏联暗中资助英国工人党组织大罢工,英国宣布与苏联断交;在1933年前,美国一直拒绝承认苏联政权的合法性。

二战爆发后,纳粹德国对苏联的侵犯将苏联推到同盟国战线,但这种结盟关系仅是权宜之计。

二战中,美国通过租借法案给苏联提供了大量的战略物资和军工产品,对苏联在苏德战场上的胜利发挥了关键性作用,但苏联仍然对西方国家持强烈的怀疑态度,并认为西方盟国有意拖延诺曼底登陆、开辟欧洲第二战场的时间,其意图是让苏联与德国互相消耗,借此削弱前者实力。

长时间的互相猜忌、缺乏信任是冷战的内在动因。

其二、美国与苏联两大超级强国之间的利益冲突构成了冷战的最根本原因。

苏联的传统中始终存在着国家利益至上的沙文主义观念。从基辅罗斯经莫斯科公国再到沙皇俄国,沙文主义始终是俄罗斯历代领导者谋求强国地位的主导思想。

同样,在二战之后,追求国家利益最大化也是美国的选择。第二次世界大战最严重后果之一是彻底摧毁了一个旧的国际体系,昔日的强国德国、意大利和日本三个法西斯国家被彻底击溃,英国和法国的实力也受到严重削弱,然而美国国力得到空前加强,拥有世界上最强大的海军和空军,高度发展的经济、军事实力使美国野心勃勃,企图建立世界霸权。美国急欲完成自威尔逊时代以来的国家战略方向的调整,即由孤立主义转向全球主义,这与苏联的安全构想和追求世界大国的政策相冲突。

其三、杜鲁门主义的出台激化了美苏矛盾,促成两大敌对阵营的形成。

“马歇尔计划”又称“欧洲复兴计划”,美国由此开始掌控西欧的经济政治格局

为了遏制苏联,美国推行了“杜鲁门主义”、“马歇尔计划”,并组建了北大西洋公约组织,对苏联实行政治上的孤立打击、经济上的封锁和军事上的包围。

其中“杜鲁门主义”是冷战政策的核心部分内容,其实质是打着“遏制共产主义扩张”的旗号对他国内政的干涉。

“马歇尔计划”表面上是一项纯经济的援助和支持欧洲复兴计划,但实质同样是为了压制共产主义的发展,进而使得美国从政治和经济上取得控制西欧的主导权。针对杜鲁门主义,苏联也出台了相应的措施,政治上成立九国共产党和中央情报局,经济上组织经互会,军事上成立华约,以苏联和美国为首的敌对阵营形成。

其四、两个超级大国之间的军备竞赛是造成冷战的另一个原因。

在二战后期,原子弹显示出极大的战争威力,斯大林命令不惜一切代价研制出原子弹,并成立了“RDS-1研究任务”。此后,苏联不断增强军事实力,被认为对西方国家的安全构成威胁。

美国开始氢弹及其他致命武器的研制。同时其他欧洲国家也参与了这场军备比赛。在军事战备上,由美国领导和控制的北约则是一个纯军事组织,美国将西欧防务掌握在自己手里,牢牢地确立了自己在欧洲的霸主地位,而此后出现的由苏联主导的华约与北约针锋相对,两个军事集团的对抗为冷战铺平了道路。

冷战又历经了怎样的过程?

第一阶段、丘吉尔宣称“铁幕”降下,冷战进入酝酿阶段。(1946年1月-1947年3月)

丘吉尔“铁幕演说”

1946年1月,英国前任首相丘吉尔应邀访美,在威斯敏斯特学院发表了题为“和平砥柱”的演说。丘吉尔在演说中公开攻击苏联“扩张”,宣称苏联对“铁幕”以东的中欧、东欧国家进行政治压迫。面对苏联的扩张,西方国家不应采取“绥靖政策”,美国应担负起相应的责任。他还主张英、美结成同盟,共同遏止苏联的“侵略”行为。随后,斯大林发表谈话,严厉谴责丘吉尔和杜鲁门的一系列希特勒式思维,指责杜鲁门借丘吉尔之口发表对抗苏联的言论,是赤裸裸的挑衅。1947年3月,美国总统杜鲁门阐述了“杜鲁门主义”,宣称美国要对苏联等社会主义国家,采取非军事手段以外的一系列打击行为,遏制共产主义运动,维护资本主义社会稳定 ,冷战全面展开。

第二阶段、苏联实力稍弱,处于守势。(20世纪50年代中后期-60年代初)

20世纪50年代中后期到60年代初。在这个阶段,苏联与美国还有一定的差距,特别是在军事领域,由于美国的本土没有经受战争,并且还利用战争积累了大量的原始资本,而经历过苏德战争的苏联,国力衰弱、百废待兴。这一时期美国占据主动,苏联相对被动,实力不足以撼动美国的霸主地位,因此,苏联期望通过对外扩张,实现与美国共同主宰世界的目标。

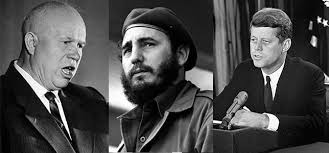

古巴导弹危机三大男主:赫鲁晓夫、卡斯特罗、肯尼迪

例如:1959年赫鲁晓夫访问美国, 1961年柏林墙和1962年的古巴导弹危机。

第三阶段、美国深陷越南泥潭,苏联趁机强势扩张,苏攻美守。(20世纪60年代中期到80年代初)

从60年代中期到80年代初,这一阶段是苏联强势扩张,美国则处于战略守势。美国由于陷于越战,对自身发展形成一定的阻碍,而且石油危机及资本主义内部的分化导致美国霸主地位出现动摇,所以美国处于守势。苏联从战争中恢复过来,军事实力大增,并超过美国,使得苏联在西亚及东欧四处出兵,进行强势扩张。但这阶段双方也出现了一定的缓和,最突出的就是双方签署了《美苏限制战略核武器条约》。随着里根就任美国总统,提出星球大战计划,美国也开始扭转战略被动局面,争霸格局再次面临改变。

第四阶段、国内政治经济改革失败,苏联解体,冷战结束(20世纪80年代中期-1991年12月25日)

80年代中期到苏联解体,这一阶段开始的标志是戈尔巴乔夫上台。在这个阶段里,苏联由于过于重视军事,出现严重的经济问题,进行全面收缩。而美国经济得到恢复,重新掌握优势。苏联在入侵阿富汗战争中承受了军事、经济和外交的沉重负担,为了解决国内经济问题,苏联集中精力和财力着重于国内改革,最终改革失败,苏联解体,冷战结束。

冷战结束后,美国成为世界唯一的超级大国,国际政坛逐渐呈现一超多强的局面。