阅读Tips:聆听《月光》的时候,是否有“月光朗照于乾坤”的感受?

作者|柴丹书

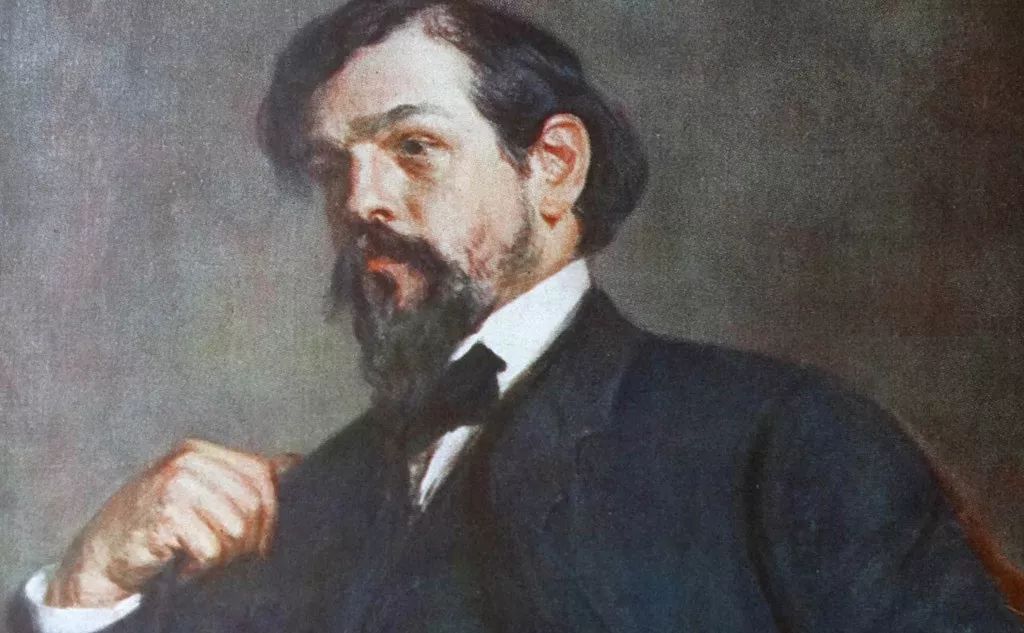

“德彪西的音乐,像月光一样,从他深邃的灵魂中飘向广袤的世界。”

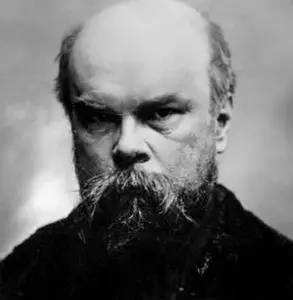

——法国诗人魏尔伦

钢琴曲《月光》( Clair de Lune)是法国作曲家德彪西1890年开始创作、1905年发表的钢琴作品《贝加莫》组曲中最著名的一首(另外三首是《前奏曲》、《小步舞曲》、《帕斯比耶》),是他从浪漫主义向印象主义风格过渡时期的作品。

该曲的意境与法国诗人吉罗的诗作《月下的皮埃罗》有关。“那穿透眸子的美酒令人陶醉,午夜月光如水倾泻,直到春潮泛滥在寂静遥远的地平线......”乐曲通过柔美的旋律、浓郁的调性(降D大调)、清澈的和声、流畅的织体,形象鲜明地描绘了月光下大自然美妙的景致。

后来,这部诗作还被20世纪表现主义音乐代表人物勋伯格拿来创作了一部《月光下的皮埃罗》。

德彪西11岁进入巴黎音乐学院读书,师从马蒙泰尔(钢琴)、弗兰克(管风琴)、吉罗(作曲)、杜兰(和声)等名家学习。作为一名有大胆求新精神、又有过目不忘天赋的学生,既遭到学院保守势力的责难,也得到有远见的老师的鼓励。

80年代初,德彪西曾随梅克夫人赴威尼斯、罗马和维也纳旅游,接触了威尔第、瓦格纳等人的音乐,而在俄国则受到了柴科夫斯基、穆索尔斯基、里姆斯基-科萨科夫等俄国作曲家音乐的影响。

之后德彪西更向往诗和远方,想出去看看。迫于生计的情况下,奔赴意大利深造。留学期间,德彪西游历意大利北部的贝加莫地区,疲惫的心灵被那里美丽的自然风光治愈,便萌生了创作这部组曲的念头。

在返程途中,为了打发旅途的无聊,德彪西读到法国诗人保尔·魏尔伦的诗集《优雅的庆典》。诗集中美丽的意象充满了沉思和幻想,德彪西的心弦被深深触动。

其中一首名为《月光》的诗作描述了几个已故舞蹈家的灵魂在神秘月光下跳着鬼舞的故事。这首诗引起了德彪西的强烈兴趣,激发了自己创作灵感,还未赶到罗马,雏形就已完成。

这个时期的德彪西创作上受到印象派画家和象征派诗人影响。早期的德彪西走的也是当时最为流行的浪漫主义主流音乐风格,随着创作历程逐渐成熟,他开始对浪漫主义进行勇敢的反抗。

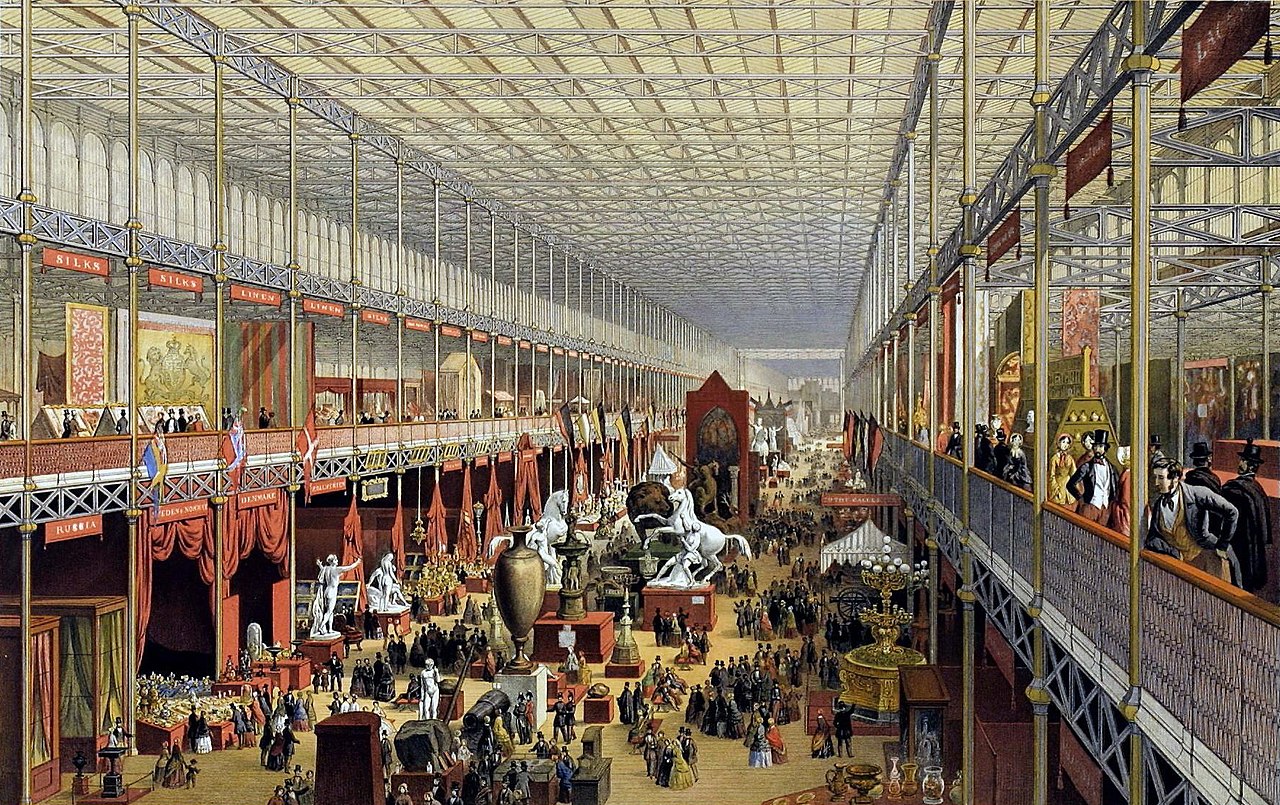

1889年的巴黎万国博览会,德彪西第一次听到来自印尼、越南、束埔寨的东方音乐,深受启发。

亚洲国家音乐的曲调、和声、调式都与德彪西在学校里所学的截然不同,从此他开始对东方音乐进行研究。此后他创作的作品中大量出现五声音阶和不同于西方传统的作曲技法,使得德彪西的创作独树一帜。

自80年代末起,创作日益显示个人独特的艺术风貌。德彪西的创作,从题材内容上看,主要集中在:一是对自然景物和自然现象的描绘,例如月光、流水、庙宇、风声等;二是对民间生活风俗的表现,包括各种民间舞曲、民间节庆、人物静物形象等;三是神话传说中的奇幻境界和形象,如仙景,牧神、水妖等。

这部组曲整体并未在音乐界引发强烈的反响,但《月光》却美得让人窒息,获得世人的喜爱。从它诞生之日起,便常常被人拿来单独演奏,而忘记了它的出处。

德彪西的创作风格在《月光》中体现得淋漓尽致。正如印象派画作中化用的东方线条一样,《月光》亦恬淡、纤巧、妩媚,甚至带着伤感,表现出一幅静寂怡人的意境:正所谓乐里有画,用来形容这首作品再合适不过了。

诗人余光中曾经这样形容它,“走进树荫,走入太阴;走入一阵湍湍的琴声,睡得指隙出寒濑?谁用十根触须在虐待,精致而早熟的、钢琴的灵魂?弄琴人在想什么?”