阅读Tips:作为意大利歌剧史上最伟大的作曲家之一,威尔第运用了与众不同的方式,描绘了东方的异域故事。

作者|柴丹书

“如果把音乐史上最伟大的歌剧作曲家削减到只剩两位,那就是威尔第和瓦格纳,而在威尔第的歌剧中,《阿依达》为翘楚。”

——赛斯·高汀,美国著名演讲家、作家

朱塞佩・威尔第是浪漫主义时期的意大利著名歌剧作曲家,一生中创作了26部歌剧。他在意大利和整个欧洲热爱歌剧的公众的心目中几乎是无可匹敌的,甚至在今天,威尔第的歌剧在歌剧院、电视产品、录像带和DVD中也比任何其他作曲家的歌剧作品更容易见到。

威尔第1813年出生于意大利北部布塞托附近的一个小酒馆经营者的家庭。他不是一个音乐神童,18岁那年由于超龄和钢琴水平有限,米兰音乐学院将他拒之门外。的确,直到他29岁时,他才最终以歌剧《纳布科》取得了一定程度上的成功,在古典音乐“决赛圈”里算是大器晚成了。这部歌剧在米兰斯卡拉歌剧院首演时一鸣惊人,开启了威尔第在欧洲的音乐生涯。

《阿依达》是威尔第创作成熟时期的作品,不论是人声、配器,还是舞美设计,都属于巅峰之作。它在体裁上属于法国大歌剧 (Grand Opera),是世界上最优秀的歌剧之一。

什么是法国大歌剧呢?法国长久以来一直是欧洲艺术文化的中心,受法国大革命和拿破仑称帝的影响,巴黎在19世纪上半叶成为欧洲歌剧之都。

19世纪法国歌剧类型之丰富,几乎涉及当时所有歌剧类型,并受到浪漫主义的极大影响,注重文学与音乐的结合,强调舞台、舞蹈、服饰等在以音乐为中心合成体之下的综合,配器华丽,声乐华美,极富戏剧效果。

随着19世纪初中产阶级势力提升,豪华壮丽的大歌剧应运而生。

这部歌剧采用了安东尼奥·基斯兰多尼所写的意大利语脚本,故事也取材于古埃及的故事。实际上,威尔第是受埃及总督的委托才创作此剧的,这其中还有一段轶事,我们稍后进行分解,为您娓娓道来。

此剧题材出自于古埃及的一部戏剧,故事主要以个人情感和国家荣辱之间的冲突为切入点。古埃及法老王时代,东非大陆的埃及和埃塞俄比亚战事又起,埃及王手下战将拉达梅斯率部出征,迎战埃塞俄比亚国王阿姆纳斯洛。

此时,埃及法老的女儿安奈瑞斯公主心中十分倾慕拉达梅斯,而拉达梅斯心中所爱却是阿姆纳斯洛的女奴阿依达。这位女奴不是别人,正是埃塞俄比亚国王的女儿,而阿依达在被俘虏之前也是埃塞俄比亚王室的一位公主。

阿依达属于威尔第歌剧中的典型女主,美丽高贵,生性柔弱而又天真无邪,可她却被无情的命运掌控着一切,这些在序曲奏响那一刻就有了预示。

男主拉达梅斯作为埃及将领,帅气又富有气质,迷倒了一众女性追随者。在拉达梅斯击败埃塞俄比亚人,光荣凯旋后,安奈瑞斯公主请求父王招拉达梅斯为婿。

两位女子同时倾慕同一位心上人,这样的剧情发展我们再熟悉不过了,戏剧冲突会越发剧烈,这也给音乐的创作提供了更大的想象空间。但拉达梅斯的心只属于阿依达,所以埃及公主在情场彻底败了北。

威尔第对教权制度的痛恨在最后一幕中体现得淋漓尽致:国家愿意原谅英雄拉达梅斯,但教会却非要置他于死地——他们要将拉达梅斯在祭坛之下活埋,让他的灵魂向自己触犯过的神灵谢罪。

拉达梅斯留在神殿的地下墓穴里等待死亡的降临,而他忽然发现阿依达也在墓穴之中,于是两人携手共赴冥河。安奈瑞斯则在神庙中祈祷,为拉达梅斯和阿伊达以及她自己的灵魂祈求和平。

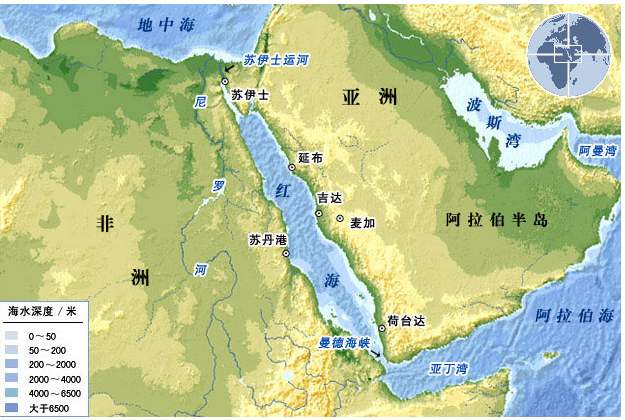

这部作品当初委托给威尔第时,他差一点没有答应。其中的原委是这样的:埃及总督伊思梅·帕夏为了庆祝苏伊士运河重新开通,委托威尔第谱写这部作品,并开出了八万法郎作为报酬;威尔第想都没想就拒绝了,并表明自己不会为这种事件写作品。

但原故事的原作者为了能跟威尔第合作,简直操碎了心,脚本作者奥古斯特·玛莉特把自己的作品册子寄给了巴黎一位与威尔第合作过的喜歌剧指挥卡米尔·杜·洛可。

卡米尔·杜·洛可读过之后大喜过望,觉得这故事简直太好了,不能错过,于是他出面来找威尔第;埃及方面也重新提出要求,请威尔第为开罗新落成的歌剧院谱写一部作品,威尔第这才答应下来(傲娇得很)。

1870年,玛莉特写信给杜·洛可,表达了埃及总督伊思梅·帕夏希望在舞台场景、服装、道具上还原“历史上的埃及”的愿望。

这个建议被威尔第欣然采纳了,他在舞美设计中加入了大量古埃及元素,如长号、埃及号或罗马号角等等,也包括战旗的设计。

威尔第在创作此剧时,除了歌剧中常见的序曲之外,还写了一前奏曲,但最终威尔第在首演时选择删去序曲,保留前奏曲。在他看来,简短的前奏曲所呈现出的表现力已经足够充分了。

对于前奏曲和序曲的相似之处与区别,实际上二者均可以作为歌剧的开场曲目。一般大幕也会在此时拉起,舞台上会进行一些无歌词的背景交代,使观众可以更快地掌握故事情节和主要人物;不同之处则在于,前奏曲多见于纯器乐作品中,而序曲则更多地用于歌剧中。

从各个方面来看,《阿伊达》走的是传统歌剧创作路线,使用了一系列程式化的歌剧创作手法,这也和他本人的创作风格倾向有关。不过,如今它的成绩如此斐然,又有谁会注意到它的创作手法是否老旧呢?