如果必须要知道一首中国二胡作品,一定是《二泉映月》。

“无论我们在现代化的道路上走出多远,阿炳的音乐都会伴随着我们。”

——乔建中

瞎子阿炳,瞎子?陈玉楼!抱歉,跳戏跳到隔壁《鬼吹灯》了,抱歉,我们回到正题。

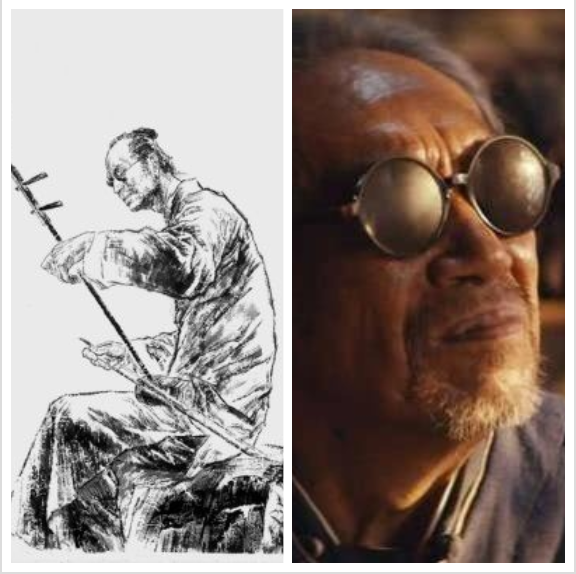

其实并非因为两人外观相似,也并非那标志性的复古圆眼镜将两人联系在一起,而是因为此瞎子和彼瞎子(无贬义)都因奇迹般的人生而被后人铭记于心:一个代表了中国民间二胡艺术发展的高峰,一个是四大门派中的卸岭魁首(本故事纯属虚构,请各位不要随意模仿)。

阿炳(左图),陈玉楼剧照(右图)

虽然大家都接受过九年义务教育,肯定知道“借景抒情”这种写作套路。但是,这首《二泉映月》还真不是看到月亮映照在泉水中的触景生情之作,这标题的真正含义,还得回到1950年的那个夏天:

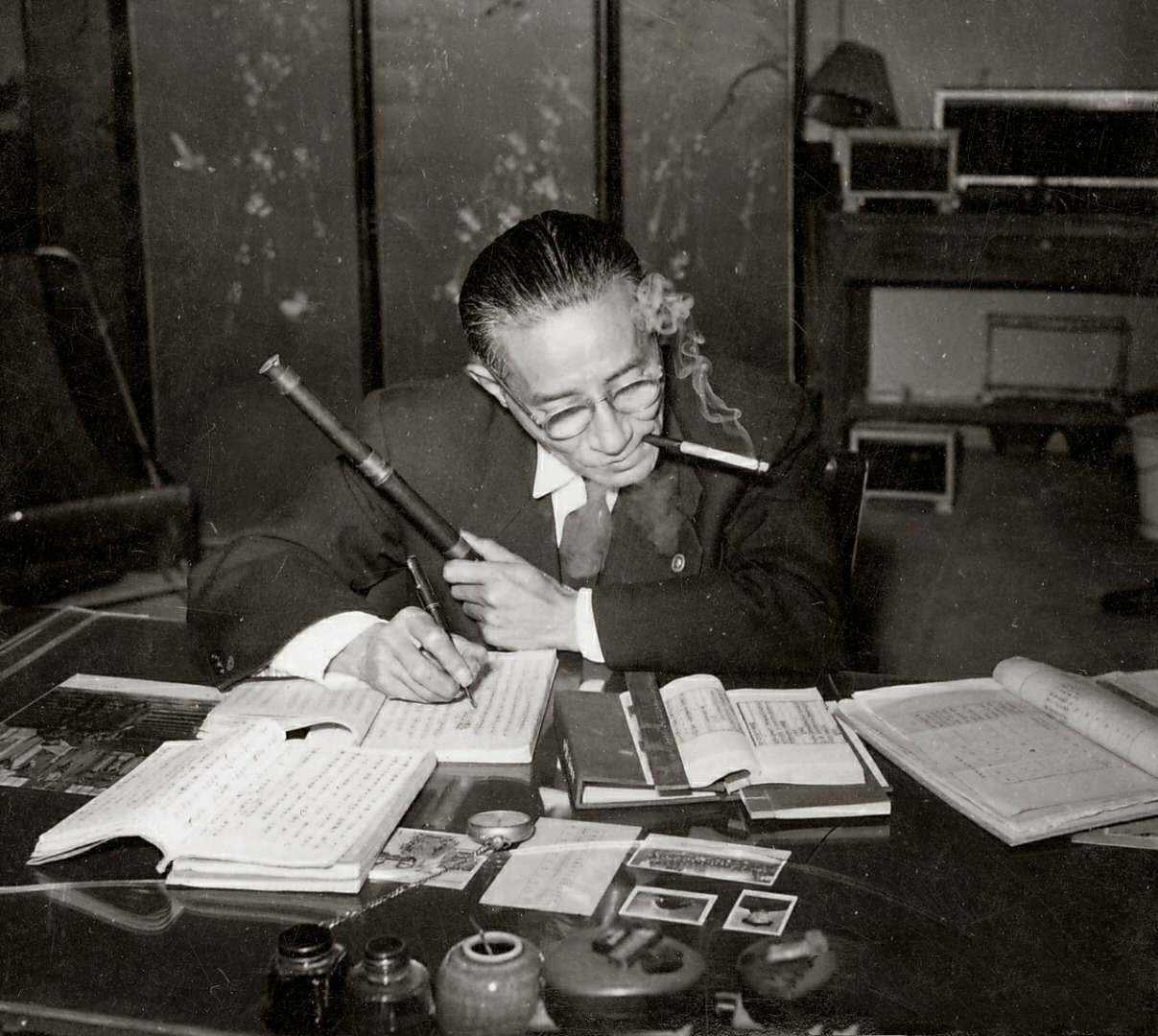

杨荫浏先生来自无锡,也是中国民族音乐学奠基人,也是阿炳的旧识。一日,杨先生与一队人带上了一台携带式钢丝录音机,去无锡找阿炳录音。这录音机是当时中央音乐学院为了发掘、研究并保存民间音乐,而专门从国外进口的一台设备。

杨荫浏照片

录音地点定在了无锡三圣阁,杨先生早年跟阿炳学过三弦和琵琶一些曲调的弹法,所以二人相见格外亲切,小叙片刻之后,两个人便开始了这20世纪前半叶最为重要的一次“田野专访”。

这次录音,共录下了6首乐曲,3首二胡曲,分别是:《二泉映月》、《听松》、《寒春风曲》,3首琵琶曲:《大浪淘沙》、《龙船》、《昭君出塞》。

这也是阿炳留存于世仅有的6首作品,因为他没能守住与杨先生的约定,在约好“等我温习一个时期,再继续录音”之后,于1950年的12月便溘然长逝了。

杨先生等一批音乐学学科建设者曾对此表示:“当时,我们忽略了为他拍照,后来又没有争取时间,主动介绍他参加新文艺的工作,获得适当的照顾,这是我们极大的错误!我们觉得非常遗憾!”,遗憾之情溢于言语之间。

而这抢录下的6首作品中,最牵动人心弦的便是这首在当时还没有名字的曲子,这也是后来被命名为“二泉映月”的传世名曲。当阿炳录完这首曲子,杨先生便问道: “您常在何处演奏?”,阿炳说:“我常在街头拉,也在惠山泉庭上拉。”

惠山泉庭图

听到这里,杨先生脱口而出,“那就叫《二泉》吧!”阿炳说:“《二泉》不像个完整的曲名,粤曲里有首《三潭印月》,这首就叫《二泉印月》吧?”杨先生说:“‘印’字是抄袭而来的,不够好,我们无锡有个映山河,就叫它《二泉映月》吧。”阿炳点头同意。这样,《二泉映月》的曲名便就此定下了。

读到这里,不知道您有没有发现一些了不得的小细节,比如:“教过杨荫浏先生”、“不仅会二胡还会琵琶”、“没有固定的演奏场所”等等,再仔细一想,这一切好像并不简单:

阿炳是个音乐天才,到16岁时,他已经全部学会了道教音乐(他爹是个道士,技艺高超,人称“铁手琵琶”)中的梵音锣鼓,吹、拉、弹、打,样样精通。

曾有人这样评价阿炳:“解放前,一般人拉二胡只有一个把位,但阿炳那时已经能拉四个把位了,这在当时很不可思议。他手上满是老茧,但拉出的音色又糯又甜,琴音嘹亮,根本不用借助扩音设备。”

可为什么他身怀绝技,结果却双眼失明,也没了生活来源呢?事情的原委是这样的:虽然阿炳他爹对他管教甚严,但阿炳生性顽劣,私生活混乱,20多岁时就因嫖妓染上了梅毒,导致失明。

后来,他又染上了抽鸦片的恶习,30多岁时父亲死后,庙里的香火钱难以维持抽鸦片的巨大开支,又没人愿意请他去做斋事,于是他的生活一下子跌入了谷底。

他的人生经历正可谓是:民间的音乐养大了他,动荡的年代也毁了他。

曲目:《二泉映月》,指挥家:刘文金,二胡:宋飞,交响乐团:中央民族乐团

文章行至此处,您心中对这首二胡曲大概已经有了相对深刻的印象了,对这首曲子的认知可能也不仅限于比“让小泽征尔要跪着听的”的程度了(无意冒犯)。

而在此曲之中,可能是因为都是“同根生”的传统民族音乐,所以中间所蕴含的五声音阶的旋律线条、民间戏曲的曲调、道家音乐的痕迹、“鱼咬尾”的技法,也都融入在了这亲切又熟悉的感情中,并不会让您感到陌生。

而“鱼咬尾”的技法,具体指的是后段旋律的第一个音是前段旋律的最后一个音的作曲技法,大家也可以用文学中的“顶真”技法来帮助理解。

就连音乐界常常讨论的中间有一段旋律重复的问题,是否要保留,演奏版本是以阿炳演绎的更好还是自成体系为佳,在这灿烂的民族音乐语言中,也显得不那么重要了。

因为只要您可以静心聆听好的音乐,就已经是我们最大的心愿了。让我们把具体的学术研究交给杨先生带领的音乐学家们;各位音乐家们也不必拘束,合理地将其移植到不同的乐器、乐队,改编成电影、歌剧,让它在新时代焕发新的生命力。而这,又何尝不是一种传承呢?