阅读Tips: 小心,犯罪分子也都这么有文化了!

“开头是这样的华丽庄严,使人想象到一大群显要人物沿着长长的楼梯鱼贯而下......"

——歌德

雨夜,即将退休仍不得不办案、心情郁闷的老警探索摩赛来到市里的一座巴洛克风格图书馆,此时只剩下保安围坐着打牌。

索摩赛开玩笑地说:“这儿是知识的殿堂,你们却在干什么啊?”

身负调查两宗命案的索摩赛顾不得聊天,默默钻进了一排排的书架,寻找起但丁的《神曲》、弥尔顿的《失乐园》和《坎特伯雷故事集》等相关著作。

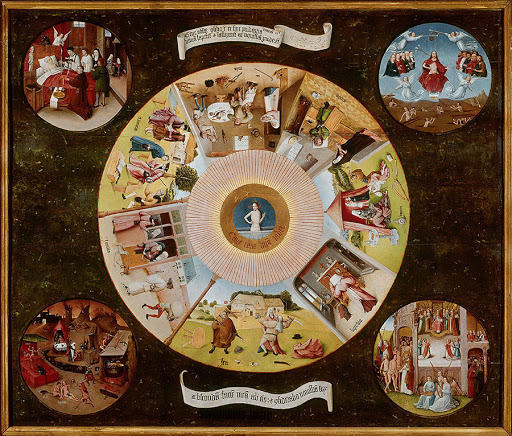

凶手现场留下的“暴食”“贪婪”字条,使他初步判断,这是一起与宗教有关的变态连环杀人案。

伴随着索摩赛回荡在拱廊环抱的图书馆大厅的脚步声,保安拿出一台播放器,一按钮,放出了巴赫《乐队组曲第三号》第二乐章“G弦上的咏叹调”,表示他们也受了文化熏陶。

电影《七宗罪》片段

宁静隽永的音乐里,索摩赛翻着书中关于地狱的文字和插图,肉体的折磨、恐怖的头颅、巨型的怪物纷纷浮现……与另一位警探米尔斯在家不耐烦地审视犯罪现场照片的场景交织在一起。

这就是大卫·芬奇导演1995年上映的名作《七宗罪》片段。

通过电影《七宗罪》,世人皆知天主教教义所指的人性七宗罪包括:暴食、贪婪、懒惰、嫉妒、骄傲、淫欲、愤怒。

但其源头并非《圣经》,而是从古希腊经一系列人为推演而成。所以,《七宗罪》也仅仅是个成功的故事,如同《达芬奇密码》。

曲目:《G弦上的咏叹调》,大提琴演奏家:斯蒂潘·豪瑟

这首巴赫《G弦上的咏叹调》在他去世100年后才得以流传开来。

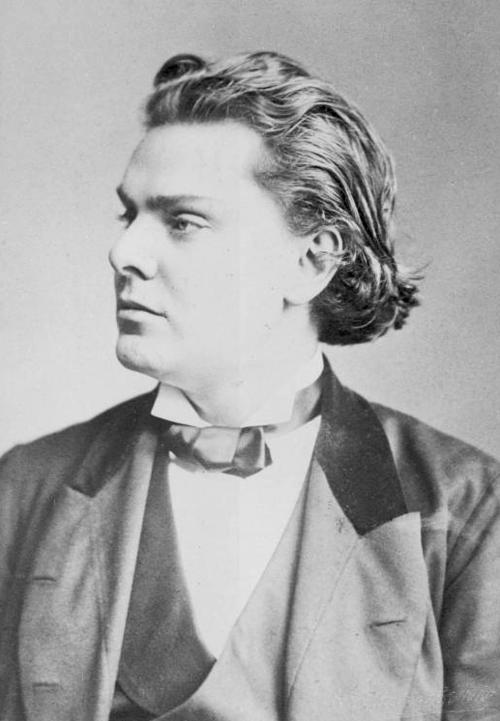

十九世纪德国著名小提琴家奥古斯特·威尔海姆约特(August Wilhelmj)对其作了改编,将第一小提琴声部的曲调由D大调改为C大调,乐器上以小提琴独奏为主,辅以大键琴伴奏。

同时又将旋律全部移至小提琴G弦上演奏,由此命名为“G弦上的咏叹调”,得到了更大范围的传播。

奥古斯特·威尔海姆约特(August Wilhelmj)

巴赫为乐队所作的四首组曲,现在学者普遍认为叫做序曲更合适。这类序曲原为法国国王路易十四的宫廷演出歌剧或芭蕾而作,后来由御用作曲家吕利改编为一种流行的独立的乐队作品,配合走路的步伐节奏,象征王室的尊严与权力。

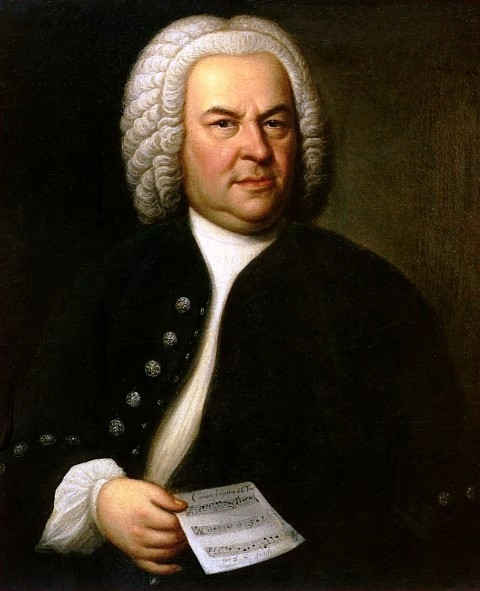

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach)

有人猜测巴赫的乐队组曲表达的是神至高无上的尊严,无从考证。与巴赫许多作品一样,这首作品在作曲家生前并未受到重视,遗失极多,目前留存下来的的只有这四首。其创作年代,例如第三号,据说写于他迁居莱比锡之后不久的1730年到1731年间。

这部作品为当时莱比锡的音乐家协会乐队创作,目的是赚些外快,首演就在莱比锡的齐默尔曼咖啡馆,据说巴赫亲自担任了第一小提琴和通奏低音的演奏。

巴赫当时的处境却十分糟糕。原因是他在莱比锡的体制改革与生活成本都意外地不顺。巴赫在1730年向老同学乔治·厄德曼,当时是俄罗斯派驻在但泽的官员写信,抱怨莱比锡的风风雨雨令他心力交瘁。

歌德(左图)、门德尔松(右图)

歌德听后的感觉是“G弦上的咏叹调就如永恒的和谐自身的对话,就如同上帝创造世界之前,思想在心中的流动。就好像没有了耳、更没有了眼、没有了其他感官,而且我不需要用它们,因为我的内心这有一股律动,源源而出。”

这首《G弦上的咏叹调》以其纯朴典雅的旋律加上G弦特有的明亮穿透力,使之倍受小提琴演奏家以及爱好者们钟爱的曲目。