恩恩怨怨何时了,往事知多少。

酒中念幽人,守故弥终始。

但当体七弦,寄心在知己。

——嵇康

中国古代的名曲中,唯有这一首最特别。它一度成为禁曲,被历代帝王所忌惮;它因为一个人而名留青史,但怎么流传下来的,至今却成了未解之谜。

这个人是魏晋名仕,竹林七贤之一,嵇康。而他成就的便是这首充满传奇色彩的千古绝唱:《广陵散》。

《广陵散》究竟是谁写的,我们早已无从考证。但它的前身,叫做《聂政刺韩王》,曲谱本身中有着多个分段的小标题,分别是“刺韩”、“冲冠”、“发怒”、“投剑”等。讲的是战国时(公元前4世纪),聂政为父报仇刺死韩王的悲壮故事。

聂政的父亲为韩王铸剑,但父亲不愿意为暴君服务,到了期限还没完工,遭到了韩王残忍的杀害。聂政长大后立志为父报仇。但第一次刺杀行动以失败告终。聂政一番打听,得知韩王喜欢听琴曲,便想以琴师身份再次进宫中为父报仇。于是,他在山间投拜名师学琴。为了不让别人认出自己,他吞炭让自己的声音嘶哑,用石头砸碎自己的牙齿。连妻子都认不出他来了,当真是对自己下了狠手。

几年之后,他的琴技炉火纯青,当聂政再次进入韩国,在宫门外抚琴,围观者众多,民众都被他精湛的琴技吸引。不久韩王知道此事,便派人接他入宫,听他演奏。

聂政带着暗藏刀剑的古琴进宫,在韩王沉醉于悠扬的琴声时,提剑将韩王刺死。为了不连累妻母,聂政又用匕首自毁容貌而死。韩国上下为了查出刺客身份,千金悬赏。

当聂政的母亲看到面目全非的尸体后,最终还是认出他来,抱着尸体痛哭,“这是为父报仇的聂政,为了不连累我才自毁掉面容。我怎能为了自己而不为我儿扬名?”说完气绝身亡,围观者无不落泪感叹。

后世为了铭记聂政这位义士,写下了这首曲子——《聂政刺韩王》。

不用说,《聂政刺韩王》这个名称大大触犯了统治者的尊严,因此,后世就根据这首琴曲所流行地区的名称将其改名为《广陵散》。历来琴家们多将《广陵散》和《聂政刺韩王》看作是“异名同曲”。

嵇康(约公元224年-263年)是魏晋时期著名的思想家,一位风度翩翩的美男子。他也是历史上最擅长演奏《广陵散》的名家。曲子在他的手中达到声调绝伦、出神入化的地步,无人可超越。嵇康痛恨政治,对不喜欢的人嗤之以鼻,所以很多人去皇帝那里讲他的坏话。 在一些小人的诽谤和唆使下,公元262年,统治者司马昭下令将嵇康处以死刑。

刑场上,三千太学生向朝廷请愿,请求赦免嵇康,并要拜他为师,这正是向社会昭示了嵇康的学术地位和人格魅力,但这种“无理要求”当然不会被当权者接纳。

嵇康顾视日影,算了算时间还来得及,便要过一架古琴,在高高的刑台上,面对前来为他送行的人们,奏了一曲《广陵散》。还发出一声叹息:“《广陵散》于今绝矣!”意思是,今天之后,没人再能弹这首曲子了!

铮铮的琴声,神秘的曲调,铺天盖地,震慑众人。弹毕之后,嵇康从容赴死,时年仅三十九岁。

后世通常认为,嵇康死之后,他这一版的广陵散就此失传了。那我们今天听到的《广陵散》是怎么回事呢?

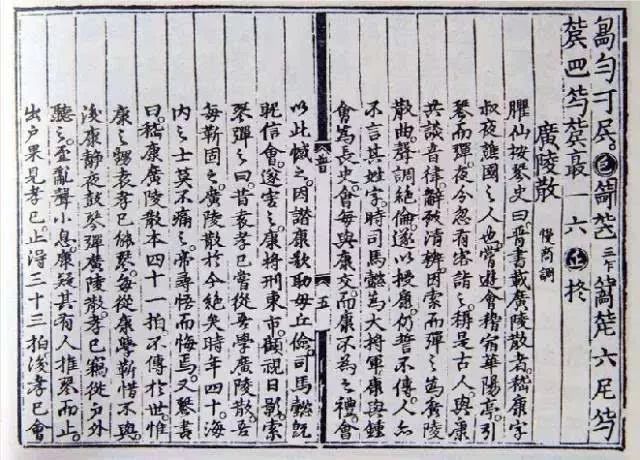

《广陵散》最早记录在,明太祖之子朱权所著的《神奇秘谱》(成书于1425年)中,其中是这么写的:“然《广陵散》曲,世有二谱。今予所取者,隋宫中所收之谱,......经九百三十七年矣,予以此谱为正,故取之。”从琴曲的解题可以推断,这是一首在宫廷和民间辗转数年,从隋朝到明朝,历经937年的古老音乐了。

不过,古琴谱可不像西方的五线谱,旋律和节奏标记的很清楚。古琴通常就是师父教徒弟,两人对弹,然后徒弟就意会到了其中的意境。

这给弹琴的人很大的发挥空间,古琴在当时是文人乐器,是风雅的象征。每个演奏的人一定要按自己当时的感觉、当时的气场去弹。所以古琴谱的记录非常粗略,如果没人教,即使有谱子,后人也是不知道怎么弹的。

弹《广陵散》的时候,琴弦跟其他古曲都不一样。为了取得强烈的音响效果,乐曲定弦非常特别:第二弦与第一弦同音,使得低音旋律同时可在这两条弦上奏出。要知道,古琴的七根弦,有自己的文化属性。一弦为君,二弦为臣,臣与君是同音,政治隐喻就是“以臣凌君”,有反君之意。这种少见的调弦方式,所有琴曲中,只有《广陵散》如此。因此,这首曲子被历代帝王列为禁曲,无人敢演奏。

直到20世纪,我国著名古琴家管平湖先生根据《神奇秘谱》所载曲谱进行了整理、打谱,再现了《广陵散》的音响,才为我国古代琴曲提供了一个言之确凿、闻之有声的实例。

《广陵散》的旋律慷慨激昂,是我国现存古琴曲中唯一具有战斗气氛的乐曲。在日后一代又一代人孜孜不倦的解读中,焕发出蓬勃的生命力。