阅读Tips: 只听一遍就忘不了的洗脑神曲。

作者|柴丹书

“一旦一个曲子仅用一个主题的做法被证实可行,那么任何一个音乐学院的学生都能完成的很好。”

——拉威尔

一首乐曲里只有一个主题,还不停循环?这听起来好像不太像古典音乐吧!没错,印象主义流派的法国作曲家拉威尔的《波莱罗舞曲》就是这样一个“神作”。

不同版本的《波莱罗舞曲》演奏时长虽存在差异,但基本都在14分钟左右,而在这14分钟里,竟然真的只有一个主题,节拍速度不变,来来回回重复9遍,力度一遍比一遍强,但是每一遍都更换不同的配器!

有人称它是古典乐里的“洗脑神曲”。这样一个在今天看来都很另类的作品,是如何被创作出的呢?

1928年的拉威尔北美巡回表演前,接受了俄罗斯女舞蹈家伊达·鲁宾斯坦的委约,帮她写一首芭蕾舞曲。

原本拉威尔是想把钢琴家阿尔贝尼斯的钢琴音乐《伊比利亚》改编成管弦乐,但后来发现其改编权已授予了另一位西班牙小提琴家。尽管权利人愿意慷慨的让给拉威尔,但拉威尔还是决意重新创作一个曲子,这就是后来的波莱罗舞曲。

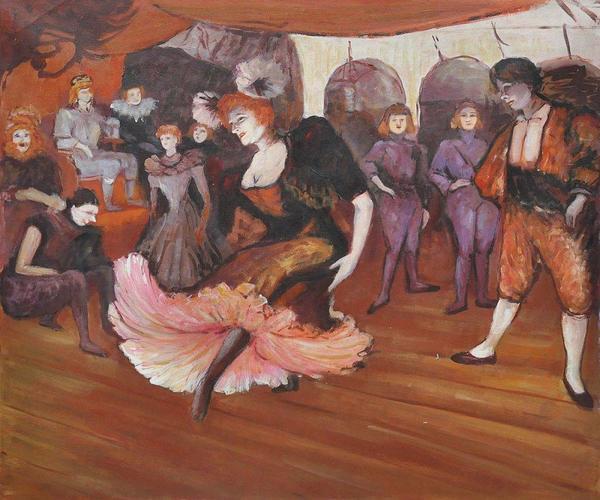

拉威尔在完成曲子后,鲁宾斯坦的舞剧于1928年11月22日在巴黎歌剧院首演,拉威尔将舞台设计成一个西班牙小酒馆,一束单独的追光打在一位吉卜赛女郎的身上,就像约翰·萨金特的绘画《西班牙舞蹈家》的画中的一样。

吉卜赛女郎在一张桌子上翩翩起舞,男人们围绕着她,有几个人还抱着吉他,仿佛在为寂寞的吉普赛女郎伴奏,这一幕令人想起歌剧《卡门》中那位富有魅力的吉卜赛女郎。

随后她的动作越来越活跃,舞者们开始随着不断反复的音乐摇摆,无情地到达一个疯狂的高潮。观众们也越来越兴奋,最后旋律的音高突然升高了,打破了催眠式的咒语,作品在震耳欲聋的巨响声所营造的狂欢场景中结束。

很难说清这场演出是否成功。结束后,其中一位女士还在观众席上大叫“疯子!疯子!”,当拉威尔被告知这件事时,他回答到:“那位女士听懂了这首曲子”。不过没过多久,这首舞曲作为独立的音乐会作品蜚声国际。

虽然拉威尔表示了自己对这部作品的矛盾心理:“我只创作出一部杰作,那就是《波莱罗》,但不幸的是,它并没有什么音乐。”这首在理论上貌似乏味无比的单曲循环,催眠般地迷住了大脑的听觉神经,仿佛体验了一把神秘的西班牙风情。

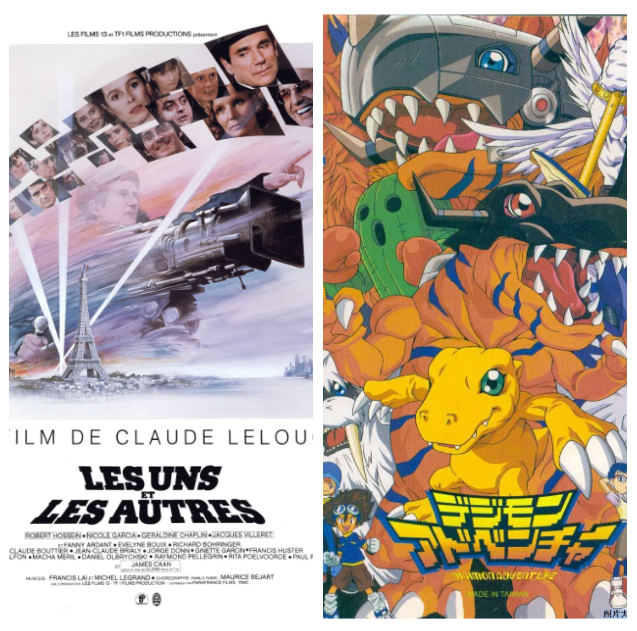

时至今日,这首舞曲作为交响名作之一,被用到过很多场景中,英国冰上舞蹈运动员托维尔和迪安在1984年萨拉热窝冬季奥运会上获得金牌的背景音乐就是拉威尔的这首波莱罗。电影《战火浮生录》、《消失的凶手》以及《数码宝贝》都曾以波莱罗为背景音乐。

拉威尔本人曾谦逊地称这首乐曲为一次“实验”,由“一次非常长,逐步的坚强”构成,看看他在该作品中采用的非常独特的手法吧!

全曲在一个固定的节奏背景上,有意被设计地西班牙风格主题中的两个小乐段,几乎是着魔一般不断对比、重复。随着力度的增加,伴以越来越丰富而辉煌的配器。

而它的旋律、节奏和速度始终保持不变,全曲几乎始终在C大调上。这在古典音乐作品中是极其少见的。

这是一首仅通过力度的变化和巧妙的乐器安排来不断丰富发展主题的曲子,不知不觉的创造出一种运动和增长感。听完,您会觉得拉威尔“配器大师”的名号不是白来的。

说回这首《波莱罗舞曲》的标题,是不是很好奇波莱罗( bolero)是什么,是菠萝的亲戚吗,能吃吗?不不不,不是,它是一种三拍子的西班牙舞曲,速度中庸,这种舞蹈常常是气氛热烈、节奏鲜明。

西班牙舞曲在古典音乐中其实还是比较常见的。西班牙虽然不像中国距离它那么遥远,但在19世纪末和20世纪初,对北部欧洲人来说西班牙也算是一个异国他乡,尤其是距北非边境仅30英里的西班牙南部的文化,展示出了它属于近东的神秘诱惑力。

拉威尔虽然属于古典音乐中印象主义流派的作曲家,但是对音乐中的充满神秘的异国情调很感兴趣,拉威尔不仅有这首《波莱罗舞曲》,还以西班牙为主题,创作了他第一部管弦乐作品《西班牙狂想曲》和一部歌剧《西班牙时光》,此外他在20世纪20年代的一些作品还借鉴了美国爵士乐的节奏和音色,可以说是汇集百家之长.

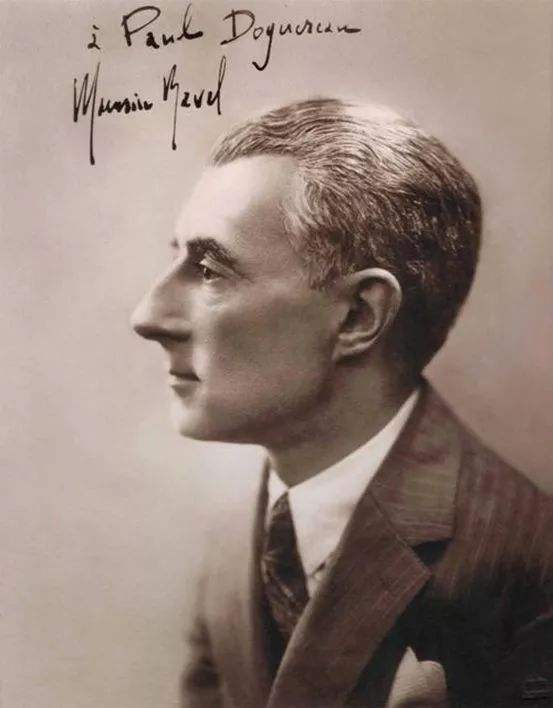

莫里斯·拉威尔,1875年生于法国,印象乐派代表作曲家,父亲是铁路工程师,母亲是西班牙贵族后裔。

拉威尔的父亲一直致力于将他两个儿子培养成音乐家,拉威尔也不负众望,14岁就考进巴黎音乐学院,但反转的是,他并没有按照“三好学生”这条路子来走,上学期间,他除了在1891年获得过钢琴比赛第一名,其余的学业成绩并不突出,而且大学念了16年才毕业......这项记录和后面的罗马大奖参赛记录(连续四次参赛都无缘第一名)至今无人打破。

罗马大奖是由路易十四创立的一个具有极高含金量的艺术奖,获奖者除了能免费到罗马的美第奇别墅研修三年外,还可以无条件进入巴黎音乐学院任职。拉威尔在配器方面的前辈柏辽兹(写过《配器法》)以及他的直属前辈德彪西(两人都是印象派的主力人物)都曾获得该奖。

在四次参赛都没获得一等奖的拉威尔,1905年第五次参赛便被主办单位以年龄不符参赛资格驳回了申请书(当时拉威尔已经过了30岁),这一结果惹得文艺界一片哗然,罗曼·罗兰都曾写公开信质疑,最终校长杜布瓦和几位教授被迫下台,拉威尔对此事件从未发声,也不再参赛并拒绝法国当局颁发的所有勋章。这就是“地震事件”,也称“拉威尔事件”的概况。

无论拉威尔有没有在巴黎音乐学院任教,或者是否赢得了罗马大奖,都无法掩盖这位音乐家在创作上的光芒。像这首单曲循环,让听者身体四肢不自觉地随着若隐若现,来自西班牙神秘风情,疯狂的扭腰摆臀的舞曲,就是拉威尔炉火纯青的管弦乐功力的展现。