阅读Tips:感觉已经看到了一支载满了羊毛、地毯、香料等货物的商队。

作者|柴丹书

“在一望无际的中亚细亚草原上,隐隐传来宁静的俄罗斯歌曲,马匹和驼队的脚步声由远而近,东方的旋律随之流传开来。俄罗斯歌曲与东方古老的歌曲相互融合,在草原上形成和谐的回声,最后在草原上空逐渐消失。”

——作曲家鲍罗丁题注《在中亚细亚大草原》

茫茫草原,随风摇曳的草,兀自开放的花朵,在小提琴高音区持续的泛音中敞开了热情的怀抱。一声单簧管打破了亘古的宁静,奏出了一幅悠远的画面:一支驼队,行走在绵延起伏的山丘上。

辉煌的圆号划出一道雄浑,犹如日升日落的壮美!英国管吹奏出的东方情调似在宣告,在这风沙漫漫中,孤独的旅行启程了。这便是19世纪民族乐派的代表人物——俄罗斯音乐家鲍罗丁创作的交响音画《在中亚细亚草原上》所描绘的景象。

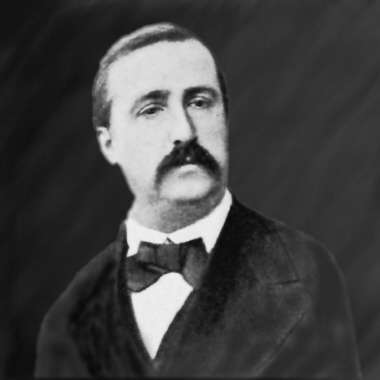

俄罗斯作曲家亚历山大・波尔菲里叶维奇・鲍罗丁,1833年11月12日生于圣彼得堡,从小在各方面都表现出非凡的才能:

他不仅轻松地掌握了三门外语,还醉心于自然科学,特别是化学,他1856年毕业于医学院,1858年获得医学博士学位,自1862年起担任医学院教授。同时,他在音乐上也天赋异禀,他可以演奏长笛、钢琴、大提琴以及进行音乐创作。

1887年2月,鲍罗丁因病去世,按照他本人的遗愿,人们在他的墓碑上刻下了他发现的化学公式和其音乐作品的主题,记录下了他辉煌的一生。

在音乐道路上,鲍罗丁的整个创作活动由“对音乐只是一般兴趣爱好”向“以创作优秀的俄罗斯本土音乐作为自己的神圣使命”的转变,是在结识了以巴拉基列夫为首的作曲家等人。他们还形成了一个“有爱的小集体”,即后来俄罗斯民族乐派的代表――“强力集团”。

1880年,为庆祝俄国沙皇亚历山大二世尼古拉耶维奇登基25周年,政府计划展出以俄罗斯历史为题材的系列画作,并邀请知名俄罗斯作曲家结合画作创作配乐作品。俄罗斯“强力集团”的成员里姆斯基-科萨科夫、穆索尔斯基、鲍罗丁等人均受邀参加。交响音画《在中亚细亚草原上》便是在此次邀约中创作出来。

题注由鲍罗丁亲自写就,他给我们描绘了一幅祥和的商贸景象,歌颂的是一段浓郁的“军民鱼水情”:

作品为双主题变奏曲式,由两个主题构成,分别刻画了两组人物形象,一个是宽广悠长的音调塑造出的庄严的俄罗斯士兵形象,一个是由圆润饱满的英国管奏出的极具东方异域风情的骆驼商队音调。

俄罗斯民间音乐因受到其“幅员辽阔”的自然环境影响,而具有自由、宽阔的特点,就像中国蒙古族的长调音乐、马头琴等音乐的形成与一望无垠的大草原密切相关一样,这个俄罗斯军队主题音乐就在节奏长短巧妙的组合、旋律强势与节拍的错落间显得苍茫又辽阔。

而商人主题的旋律线条以级进为主,装饰性的旋律写法体现出东方的民族性格,更具抒情与歌唱性,附点、三连音以及延留的节奏型增加了音乐的倾向性,刻画出了商人对军队在心理上的依赖感。

两个主题虽都采用了乐队中木管组音色,但表现军队的单簧管与表现商人的英国管两件乐器的性质与特点都有明显的不同,象征军队的单簧管是以它的“中高音区”进行呈示,这个音区有接近小号音质的明亮色彩,但比小号更加柔和,仿佛是一种“柔和的威严”。而英国管属于双簧管的变种乐器,它比双簧管更加柔和、饱满,鼻音也更为浓厚,适合表现音乐中的异域情调。

作曲家在传统的变奏手法中,对同一主题进行了不同方式的呈现,在强调主题的同时还丰富了音乐的画面感。最后则用精巧的对位将两个主题进行交织呈现,刻画出军队与商队和谐相助,在夕阳下渐行渐远的画面。

因此,鲍罗丁并没有一味“高歌”亚历山大二世的丰功伟绩,而是穿插了许多“低吟”的片段,通过这种互助交融的角度,赋予音乐更为深邃且个性化的情感体验。

鲍罗丁选择交响音画这种单乐章形式的交响音乐作为承载他乐思的“容器”,是因为这种常以自然风光为描绘内容的交响音乐,结构自由、形式灵活多变,与其他体裁相比较浅显易懂。

这洋溢着民族自豪感、充满音乐想象力画面的的主旋律作品,也因此超越了种族,超越了时代,而流传后世。