《晚钟》体现了米勒对农民的深深理解和深厚的感情,也体现了19世纪后半叶艺术家强烈的民主意识以及现实主义的求实精神。

我生来只知道土地,所以将我在土地上劳动的所见所感,都忠实的表现出来。

——米勒

当过去的影响使我越来越脱离自然时,是米勒让我重归自然。

——梵高

1889年5月,米勒的《晚钟》在知名拍卖会上一锤定音,以全场最高价55.3万法郎拍下,由美国画商萨顿中标。从此标志着巴比松画派画家的作品获得了市场的高度认可,而米勒的作品也即刻在画坛声名大噪……

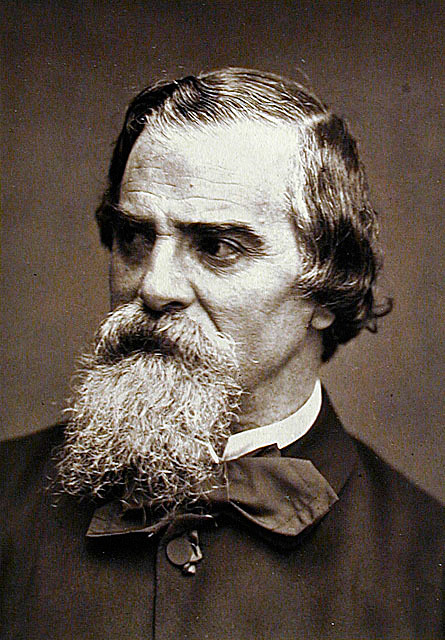

让·弗朗索瓦·米勒(Jean-Francois Millet,1814-1875年)是法国现实主义的代表画家,同时也是巴比松画派的一员。

巴比松画派是活跃在1830至1880年间,枫丹白露附近的巴比松镇画风景的一群画家,这是一个艺术家群体,他们依照艺术家康斯坦布尔画风景的眼光,去看待法国的农村,直接对着风景写生,而不是在画室创作风景。

米勒早年在巴黎靠画洛可可风格的作品谋生,直到1845年受到艺术家朋友迪亚兹的影响,开始接触乡村题材,从此便一发不可收拾,确定了自己的田园风格。

1849年因为巴黎发生霍乱,米勒便带着妻儿来到法国农村巴比松定居,结识了巴比松画家,然后逐渐将单纯的风景画转变为了以风景为背景、人物为主体的绘画。

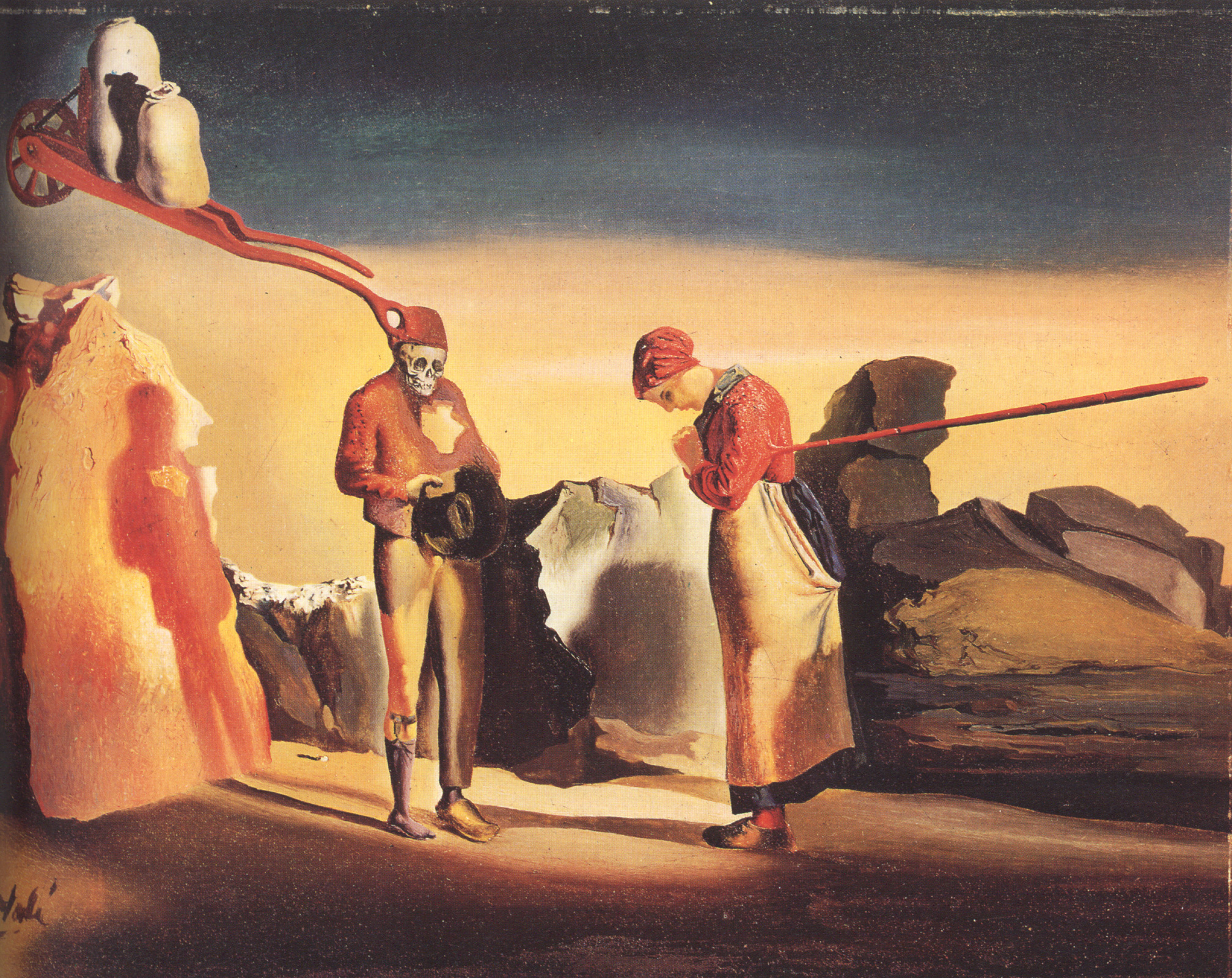

《晚钟》是米勒现实主义绘画的杰出代表作之一,绘于1859年,在此之前两年,他刚完成了《拾穗者》。

在这幅《晚钟》里,艺术家通过静态的处理,描绘了一对夫妇,在傍晚时分耕作完毕后,随着钟声的想起,低头祷告的场景。画面上田园的朴素与寂静的氛围,共同构成了一派庄严的宗教气氛。

画面中妇女的裙子同田地的颜色相互映衬,色彩的明暗关系十分微妙,仿佛体现了在夕阳的照耀下光线变幻莫测的状态。

妇女将头深深地低下,双手在胸前十指交叉合拢,虔诚地祷告着。

左边的男子低着头,手里捏着帽子,挖着马铃薯的铁叉斜插在土里,地上散落着马铃薯。他身边的环境告诉我们,当听见教堂钟声的那一刻,手里的农活很自然地停止下来。

在艰苦的生活中,他们的灵魂纯净而充满希望,这种希望是对自由、幸福、生命的美好愿景。

画面中主人公面目不清晰,没有细节的塑造;但这模糊不清的面庞,却透着永恒的安详与平和。米勒以概括性的手法,为这两位社会最底层的人物,塑造出了纪念碑性的永恒之感。

画面中的色调明暗对比强烈,整体是黄灰色调。人物暗、背景亮。

左边明亮的夕阳慢慢的过渡到田间农妇的身上,色彩暗淡了下来,衬托出人物的忧郁与苦涩,但是他们不放弃追求天边的那一抹光亮。

远处的钟楼若隐若现、微乎其微出现在观者的视线里,看似不重要,却是整幅画的点题之笔,交代了事情的起因,才有了接下来画面中人物的动作,普通、日常却又井井有条。

在基督教文明近两千多年的西方,大多数西方油画家的绘画题材来源于宗教题材和神话故事,根深蒂固的《圣经》题材绘画是当时的主流文化,鲜有对现实主义的描绘。

19世纪的艺术世界有两股力量的抗衡,一方是传统力量,另一方是新生力量,而画家米勒是新生力量的代表。

1849年,霍乱在巴黎爆发。为了躲避瘟疫,米勒携家迁居到了巴黎郊区枫丹白露附近的巴比松村。巴比松村美丽的自然风光和朴实的民风极大地震撼了米勒。从此,他在这里过上了早出晚归的农夫生活,但是他并没有因此放弃他热爱的绘画。

每天晚上回到家里,他都会在昏黄的灯光下创作。也正是此时,农民开始走进他的画面,他也因此找到了适合自己的题材。后来,他说:“无论如何,农民这个题材对我来说都是最合适的。”

米勒开始描写那些在大地上工作的人们,他们使用着最粗陋的工具,穿着最朴素的衣服,他们在劳动中已经精疲力竭,但他们还坚守着挚爱的土地,也保持着内心的信仰和善良。痛苦、劳累在折磨着他们的身体,但他们在精神上并没有屈服。

在《晚钟》这幅画上,展现的就是这样一种精神。

米勒与农民和农民题材的关系似乎早就已是命中注定。他出生在农民家庭,从小一边随着父亲下地劳动,一边阅读大量的书籍。

古典文学知识、富于男性气概的文学如莎士比亚、拜伦等等铸就了米勒一颗真挚的心灵和他绝对纯洁的行为。

法国小说家罗曼·罗兰描述米勒一家人的状态时说道:“具有健康的身体与精神,绝对纯洁的行为,强烈的宗教信念与真挚的心灵。”如此培养出来的米勒是感性的,充满浪漫色彩的人。

所以对于米勒的《晚钟》来说,虽是现实主义的题材,却糅进了他内心更多诗意的情绪。

米勒的影响是巨大的,他不仅在画布上留下了人类劳作的形象,也让后人在这些形象上看到人性应该有的伟大,正像梵高的感叹:“米勒画的那幅《晚钟》就反映出一种素质,就是一种美,一种诗意。尽你最大的可能来欣赏它吧,多数人并不能充分欣赏它。”

还有什么比来自另一个伟大心灵的由衷赞美更令人满足的呢?米勒有知,一定会觉得自己所有的付出都是值得的。

关于《晚钟》

《晚钟》是法国现实主义的代表画家米勒的代表作;

《晚钟》以雕塑般概括的手法歌颂穷苦劳动人民,标志着米勒的艺术生涯达到巅峰;

画面中整体宁静优雅、又不失现实主义色彩;

作品对梵高等后世画家,影响巨大;

2010年上海世界博览会上,法国馆将《晚钟》作为法国七大国宝之一展出。