大凡最高尚的事,往往最难被人理解。

痛苦的呐喊、悲怆的生活、黑暗的现实……《悲惨世界》是一部充斥着人间疾苦的现实主义巨著。法国著名作家维克多·雨果在创作这部作品时绝没有想到,这部长篇小说在后世会不断被改编为电影、音乐剧等多重表现形式,以其厚重的历史背景和强烈的现实感,成为在各个时代都能引起读者或观众强烈情感共鸣的伟大作品。

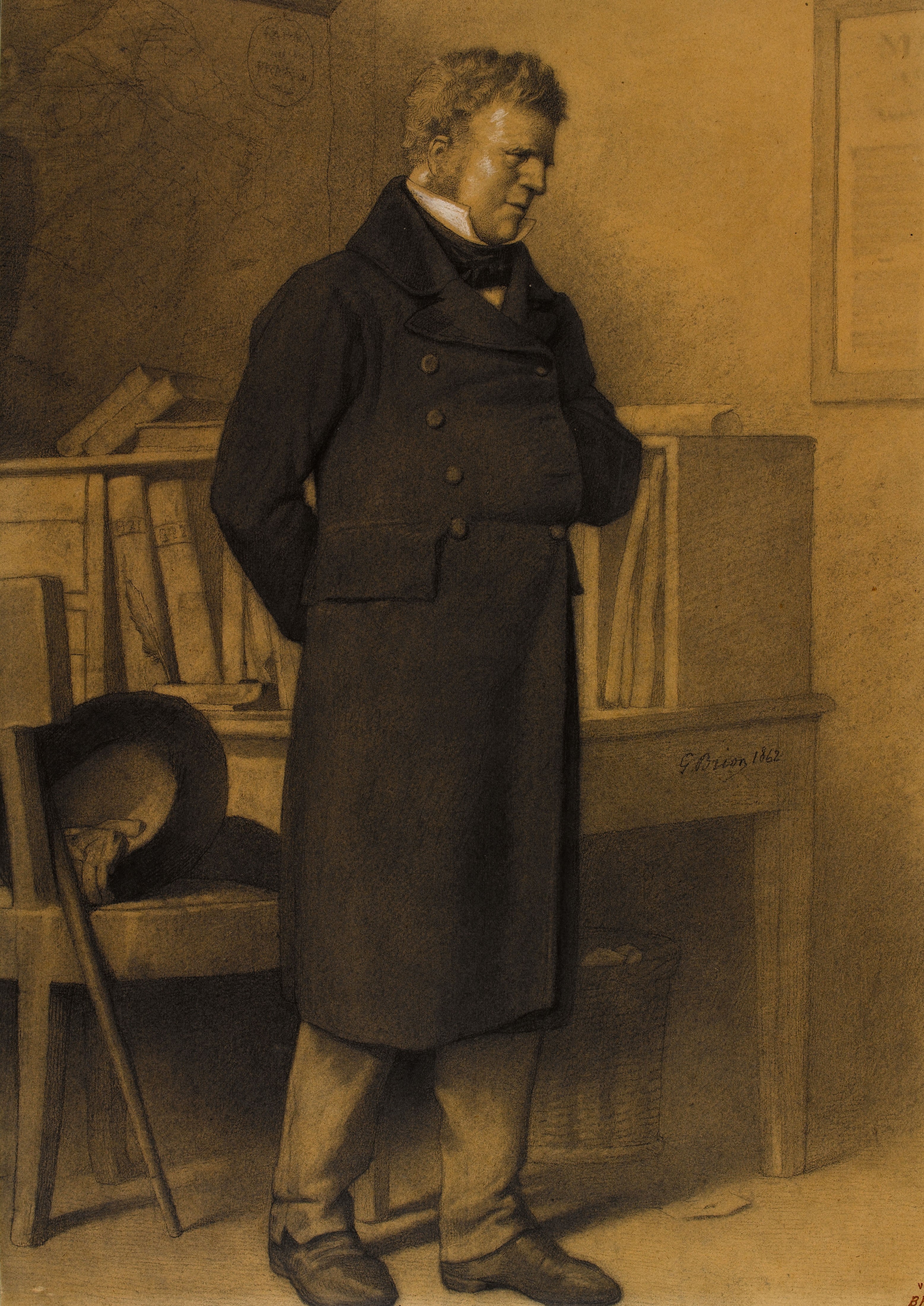

维克多·雨果(1802-1885),法国著名的浪漫主义小说家,宣扬人道主义的代表作家。在《悲惨世界》中,雨果用宏大的历史叙事与细微的情节描写相结合的写作手法,将19世纪前半叶以法国为中心的欧洲社会政治、经济等状况描绘的淋漓尽致。

维克多·雨果

小说以滑铁卢战役为主要历史背景,对法国波旁王朝和七月王朝时期的贫民窟、监狱、妓院、城市等多个社会场所中发生的故事做了气势磅礴的书写和刻画,塑造了冉·阿让、芳汀等一系列有血有肉的人物形象,是一部具有史诗意味的长篇小说。

这部小说是残酷的,在法国等级森严的社会现实中,底层人民经历了非同一般的磨难和绝望。

故事的主人公冉·阿让是个老实本分的普通人,身处社会最底层的他,每日为自己和姐姐一家的生计奔波。一次,因为没找到工作,又不忍让外甥们挨饿,铤而走险偷了一块面包,却因此被抓并被判处五年徒刑。在狱中的冉·阿让不堪忍受劳役之苦,前后四次越狱,不但没有跑成,反而使得刑期一加再加;芳汀是一个平凡却美丽的姑娘,倾心爱慕着一个大学生并以身相许,却不料被对方抛弃,还忍辱生下了女儿珂赛特。为了谋生养育女儿,急需筹钱又无法找到工作的芳汀落入了人间地狱。她先是以十法郎卖掉了自己的一头秀发,继而又为了四十法郎卖掉了两颗门牙,最终沦落为娼妓……

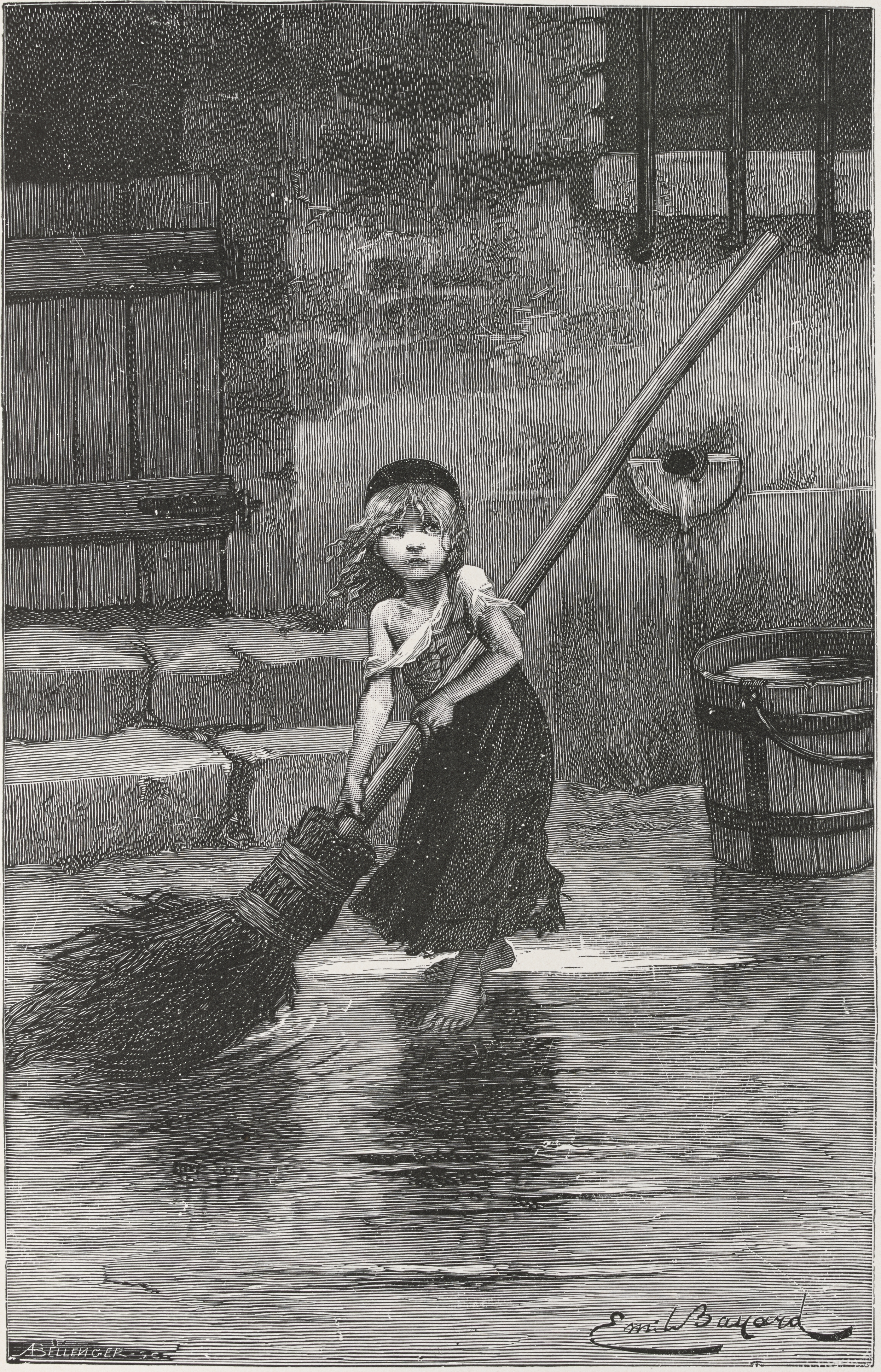

柯赛特,1862年版插画

雨果描绘出这些让人绝望的、血淋淋的现实,蕴含着他对社会不公和强权统治最为强烈的反抗意识和批判精神。

然而,这部小说又是充满光明的,最黑暗的现实中总有绝地反击的奇迹,人性的光辉会带来生活的转机。

脱离社会又有犯罪前科的冉·阿让走投无路,恰巧遇到了米里哀主教。主教不但收留了冉·阿让,还在他因偷盗主教的银器被捕后,出面“证明”这些银器是送给冉·阿让的,使他免于再次被捕。主教的仁慈与爱心感动了冉·阿让,使他重新获得了作为一个人的尊严。冉·阿让决心弃恶从善,做一个正直的好人。他改头换面,化名马德兰,从事黑玻璃工艺品的制作,经过十年的诚实劳动,终于成为一个成功的玻璃商人,此后步入政坛成为市长。冉·阿让的经历是雨果乐观主义和人道主义精神的重要体现,他对现实揭露的越彻底、越残酷,就表明他对美好生活和和平社会有多向往、多期盼。

假装马德兰的冉·阿让

这种阴沉的光明虽然包含了雨果极大的理想主义,甚至是不切实际的空想主义,但不可否认的是,能够一直冷峻而饱含热情的同情、关心着社会现实问题,关心人类命运共同体的发展,是雨果在《悲惨世界》中带给读者的重要启迪。

在《悲惨世界》中,我们一面唏嘘感叹为何生活如此多舛,为何命运如此不公,但同时也能一直思考,如何在苦难中寻求幸福,如何在黑暗中找到光明。无论是法国还是其他国家,苦难和黑暗是各种文明都要经历的民族底色,个人虽然微小如草芥,但只要不愿意妥协,总能在困难中找到解决和突破的小径。雨果用《悲惨世界》给一代又一代在时代中迷茫而困惑的读者带来情感共鸣,用心灵的震撼和人性的价值激励他们奋勇向前。

【名家评论】

在文学界和艺术界的所有伟人中,雨果是惟一活在法兰西人民心中的伟人。

——(法)罗曼·罗兰

【扩展阅读】

(法)雨果,李玉民译《巴黎圣母院》,上海文艺出版社,2007