阅读Tips:午间小憩推荐音乐。

作者|柴丹书

“我要在文学无能为力的地方开始音乐,我希望从朦胧中出发,又回到朦胧中去。”

——德彪西

中国古代有树下酣眠,在梦中遍享荣华富贵,黄粱一梦的说法,西方也有类似的表达方式。象征派诗人斯特凡·马拉美的诗作《牧神的午后》描述的正是潘神午休时,在睡意朦胧中进入仙境,与仙女相遇的美妙时光。

法国作曲家、印象主义音乐创始人德彪西以《牧神的午后》为灵感,创作了管弦乐作品《牧神午后前奏曲》。音乐中的主题扑朔迷离,配器手法也非常新颖,再现了诗中耐人寻味的意境,同时 “印象派”特有的光影与色彩变化,也赋予了音乐更多无法言传的感受,整首作品聆听起来十分治愈。

其实马拉美曾竭力反对将自己作品音乐化,但是在聆听了作品首演后,他在致信德彪西中写道:“当我走出音乐厅时,不禁被深深感动了,这是一个奇迹!牧神在你的音乐中展现出了比原诗更为丰富、鲜活的形象,在不动声色中绘尽了声色与朦胧的氛围。”

相信你现在已经开始聆听这首作品了,我们边听边看:

这首音乐一开始,由一支长笛吹奏出一段牧歌风的音调,这个曲调在乐曲里反复出现。在变化的伴奏的衬托下,模糊的律动和调性令它如梦如幻,富于即兴感,不可思议地虚幻缥缈,引人进入梦幻世界中。

主题先由双簧管演奏,曲调甜美、热情,本段主要描绘牧神和维纳斯女神在一起的情景。

最后,竖琴下行音引出加弱音器的圆号,竖琴滑奏出轻轻颤动的震音和其他丰富多样的细腻音色。整个音乐使仿佛看到波光粼粼的湖面,阳光明媚,微风吹拂,牧神昏昏欲睡的场景,梦境消逝在稀薄的空气之中。

整首乐曲的力度是轻柔的,但也经常有音乐情绪的高涨,持续高涨后又逐渐消退。

德彪西曾在解释这部作品时说:这首作品并不是马拉美诗作的姊妹篇,它只是这首诗的背景,把人们带到和诗相似的意境之中,这是对马拉美的美妙诗歌《牧神午后》相当自由的诠释。

《牧神午后前奏曲》是德彪西的成名之作,也是印象派音乐的第一部代表作,在管弦乐的创作上具有划时代的意义。

所谓的印象派音乐,给人最初的感受就是朦胧神秘的氛围和变幻莫测的色彩感,以对音色的奇妙、模糊的调性为特色。德彪西曾写道:我越来越相信,从根本上说音乐不是一种应该被固定的传统形式规范的事物,它是由色彩和节奏构成的。

那德彪西又是如何做到音色的奇妙、调性的模糊呢?

德彪西的和声语汇丰富。除了传统的和弦之外,他还使用音色丰富饱满的五音和弦。德彪西写出的和弦看似极度非正统,其演奏效果却温和而自然。此外,他还重新运用了从圣咏中发现的教会调式,以及爪哇音乐中的五声音阶。

德彪西所用的最不寻常、最能使调性最模糊的音阶是全音阶( whole-tone scale),它由六个不同的音组成,和传统的调式音阶不同,全音阶中所有各音的距离相等。因为没有任何一个特别突出的音,全音阶制造出一种模糊、不确定的效果。

这是德彪西创作的特有音阶形式,使得音乐和声细腻、繁复,配器新奇而富有色彩,旋律略带冷漠飘忽的感觉,这都是古典主义音乐和浪漫主义音乐不具备的特点。

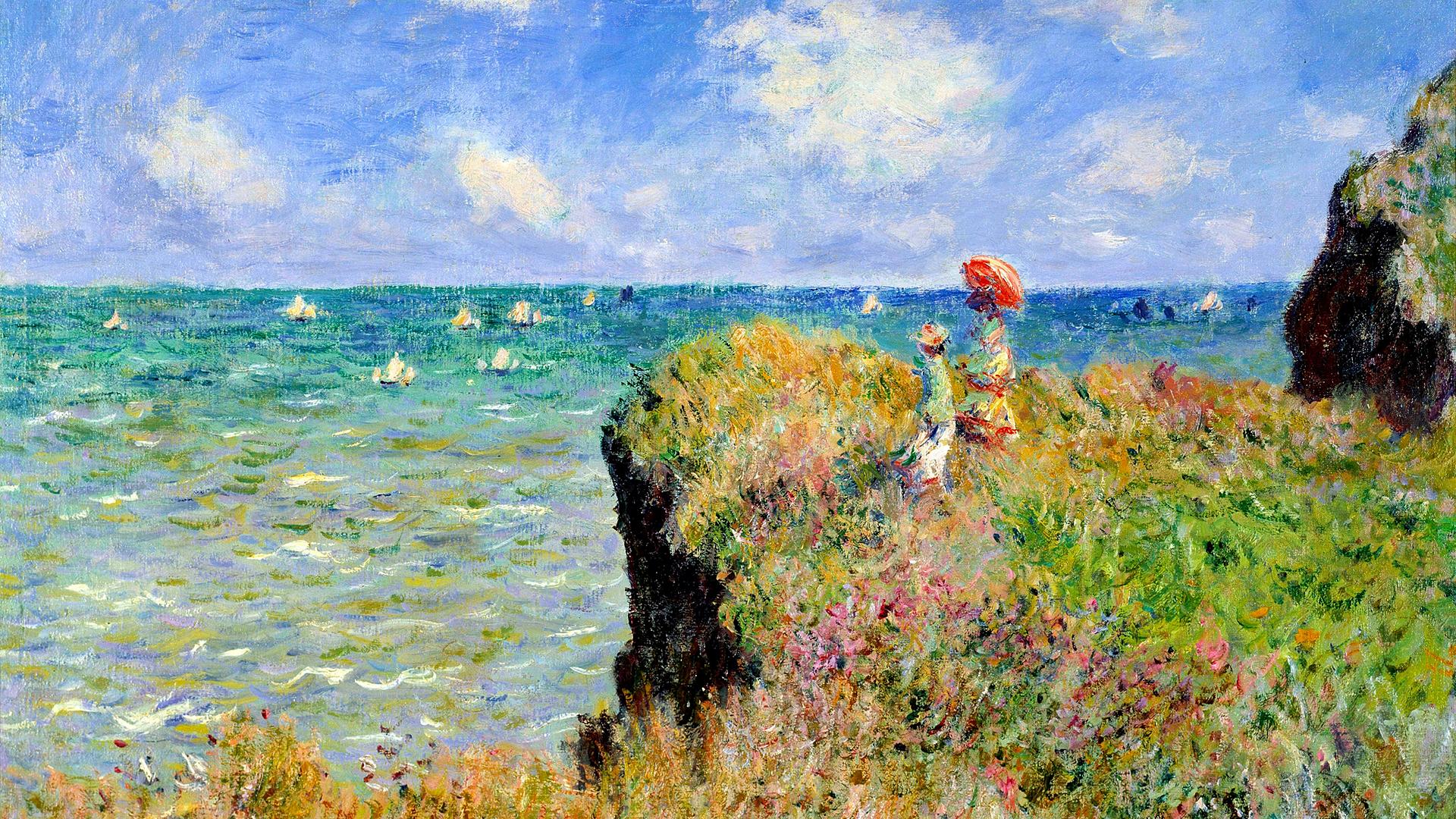

而这样的印象主义音乐风格的形成其实和当时法国的印象派绘画的兴起、象征派诗歌和崇尚自然主义的文学思潮都是有方方面面的联系的。德彪西还给诗人魏尔伦的诗歌谱曲,他本人和许多象征派诗人就是密友。这些艺术领域兴起的“印象风”也是20世纪的许多音乐流派产生的催化剂。

与这些画家和诗人一样,德彪西善于营造稍纵即逝的情绪和神秘气氛,他对流动、不稳定和稍纵即逝这种效果的喜爱可以从他的其他作品标题就看出,如《水中倒影》、《暮色中的声音与芬芳》等。

在这部作品中,德彪西运用丰富的想象力,以自己独特的细腻、精致的音乐描摹和配器手段,表现了诗中的变幻、朦胧的意境。

这首乐曲因其崭新的音色和技法而被恰当地描述为音乐史上的一场“寂静的革命”。

可以认为,德彪西通过这首音诗而开创了一个新的时代,因而此曲也被后人誉为“德彪西的第一颗管弦乐定时炸弹”。