阅读Tips:爱你在心口难开,于是你成了我心中的一首歌。

作者|柴丹书

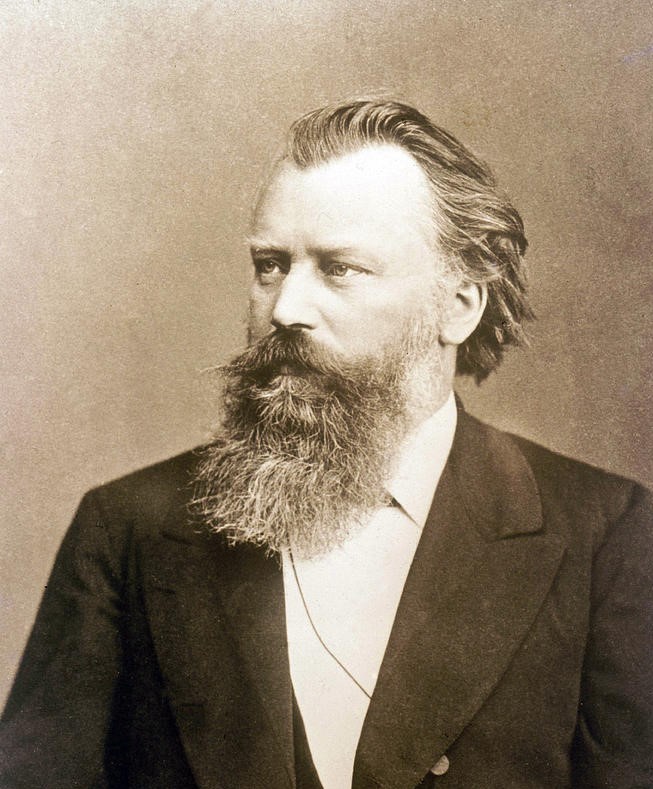

“我最美好的旋律都来自克拉拉。”

——勃拉姆斯

勃拉姆斯一生只写过两首《小夜曲》,他更为珍惜的是第二首《A大调第二号小夜曲》,因为这首小曲是写给他心中最爱的人。

1833年,约翰内斯·勃拉姆斯在德国北部的港口城市汉堡出生。他取了一个拉丁文的名字“约翰内斯”是为了和他的父亲约翰相区别。他的父亲是一个街头音乐家、啤酒馆的小提琴手。

所以,虽然勃拉姆斯并没有受到小学以上的教育,但他父亲努力使他得到了最好的钢琴和音乐理论的训练,特别是接触了巴赫和贝多芬的作品。

他白天学习这些作品,晚上就在汉堡海边的酒吧中演奏那些音不准的钢琴挣钱谋生。为了能弹奏更好的乐器勃拉姆斯有时到当地的钢琴商店的货品陈列室去练琴。

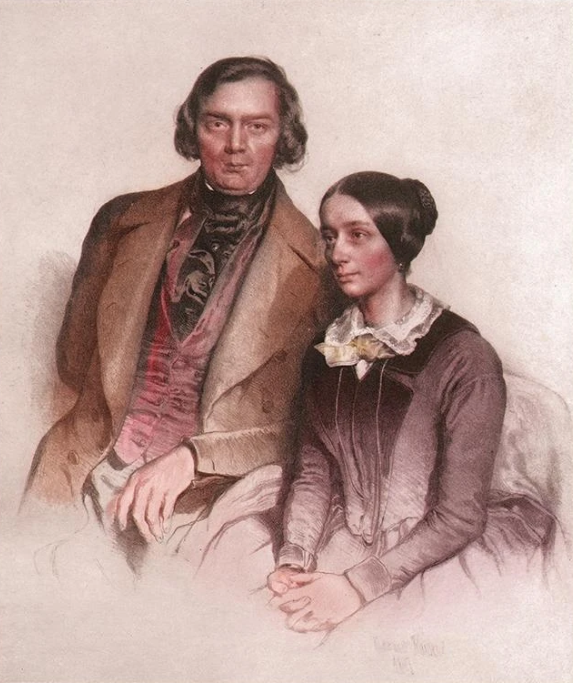

1853年,21岁的勃拉姆斯在德国魏玛见到了他十分崇拜的大作曲家罗伯特·舒曼和夫人克拉拉·舒曼,并正式拜舒曼为师。舒曼十分欣赏这位年轻人,在自己创办的《新音乐报》上发表了高度赞美他的文章,称他是一位音乐上的救星,是海顿、莫扎特、贝多芬的继承人。还将勃拉姆斯介绍给了他的乐谱出版商。从这时开始,勃拉姆斯开始引起了公众的注意。

克拉拉·舒曼是19世纪伟大的钢琴演奏家之一,在当时已是国际巨星。但生活却和这位伟大的女性开了一个玩笑。丈夫舒曼患上了精神分裂症和躁郁症,在勃拉姆斯造访的五个月后,他就试图投入莱茵河自杀,所幸被人救起。在此后的几年内,勃拉姆斯同克拉拉一起照顾生病的舒曼和孩子们。1856年,舒曼在精神病医院里辞世。

可谁也没有想到,甚至连勃拉姆斯恐怕也从未想到:随着舒曼身体状况愈下,住进精神病院之后。他成为了师母克拉拉的知己。而这种感情,由尊敬和爱慕,转化成了爱情。虽然当时,克拉拉已是两个孩子的母亲,要知道克拉拉比勃拉姆斯整整大14岁,但在勃拉姆斯眼中,她是那么优雅得体,风姿绰约,她浑身散发的光芒深深地令自己迷醉。

勃拉姆斯的母亲比父亲大17岁,这或许是勃拉姆斯对克拉拉的感情产生希望的原因么?原生家庭的确是可以影响一个人太多了,尤其是婚恋观,勃拉姆斯父母婚姻是不幸的,这或许也是他羞于表达爱意的一个潜意识的理由。

一边是自己爱慕的师母,一边是敬重如父亲的老师,这样的道德枷锁最终还是令理智钳制住了他的感情——他只能将这份爱恋深埋于心。勃拉姆斯忽然觉得,像现在这样只远远地看着她幸福生活,就已心满意足。

这样的爱情对于勃拉姆斯来说,依然很难实现。首先是爱情上的失意。然后,勃拉姆斯想回到他的家乡汉堡担任指挥的愿望也破灭了,于是,他于1862年移居维也纳。

但勃拉姆斯始终和克拉拉始终保持书信往来,关心、鼓励克拉拉坚强地生活。他一生所创作的每份乐谱手稿都寄给克拉拉。他为了克拉拉终生未娶,默默把爱藏在了内心。

1859年,舒曼逝世后的第三年,26岁的勃拉姆斯写下了他的《A大调第二号小夜曲》,作为礼物,将曲谱寄给克拉拉。这一天,正是克拉拉40岁的生日。收到这份生日礼物后,克拉拉回信道,“它美得像我正在欣赏一朵美丽花朵中的根根花蕊。”

1896年,勃拉姆斯接到了克拉拉去世的消息,连忙从瑞士赶往法兰克福参加葬礼。但匆忙之中踏上相反的列车,他竟然在她临终之际也未能见上最后一面。在克拉拉去世的第二个年头,勃拉姆斯也带着深深的思念,抑郁而终。

悲伤的故事讲到这里,换个心情,我们来看看作品里的知识点。

《A大调第二号小夜曲》全曲共有五个乐章。全曲以起伏交替的旋律开始,作曲家灵活运用各种节奏型,使主题变得生气勃勃,在木管声部的主奏片段之后,主题得以再现,整个乐章以一个建立在主题上的简短尾声结束。

第三乐章以一再出现的固定旋律主题为主导,木管声部吹奏出如歌的曲调,在结束部分旋律再现时,由精巧的多条旋律线应答,各条旋律以倒影或逆行的方式由固定的旋律衍生出来。

全曲的尾声充满高昂的情绪和机智的幽默,简短的尾声在辉煌的音流中结束。

小夜曲,最早是出现于中世纪,

流行于西班牙、意大利等地区,

演唱时常用吉他、曼陀林等拨弦乐器伴奏

是一种抒情风格的声乐体裁形式,

后来也用于器乐音乐创作。

小夜曲是一种常见的特性乐曲。所谓特性乐曲,就是为特定的目的创作,或是在特定的场合演出,在体裁上有鲜明特征的乐曲。例如小夜曲、夜曲、摇篮曲、船歌、幻想曲、即兴曲、随想曲、狂想曲等,这些都算是特性乐曲,也是古典音乐中比较受大家喜欢的体裁形式。

勃拉姆斯的这首小夜曲首演后,曾有乐评家称赞:

“乐器的色彩和旋律的优雅使之具有夜曲的特色,曲子充满明月之光和丁香的芬芳”。

如今一百多年过去,隽永的旋律历久弥新,带有勃拉姆斯独特气质的馨香一直延续至今,通过各代音乐团体的演绎,散发着迷人的光晕。