阅读Tips:冠名为巴赫所作的小步舞曲可能并非为巴赫本人所作哦!

作者|柴丹书

“巴赫的音乐就像永恒的和谐与自己对话,就像上帝创世前心灵的流动,我似乎无耳无眼,也无其它感官,而且我也根本不需要它们,内心却自有一股律动源源而出。”

——歌德

很多作曲家都创作过短小精致的小步舞曲,巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬... 他们都有各自风格的小步舞曲。

什么是小步舞曲?

小步舞(Minuet)是一种源于法国的情侣间的优雅对舞。17世纪时由民间传入宫廷,颇受法国国王路易十四的喜爱,并很快传遍欧洲,盛行于18世纪。以其中庸的速度和优雅的风格为特色,舞蹈者按社会地位高低为序,讲究礼仪,极为壮观,常表演多种经过精心设计的花样或图案,并于起舞前向舞伴和观众行屈膝礼或鞠躬。

早期小步舞曲大都是从第一拍开始,但到了古典时期则变成了从第三拍开始。用于舞蹈场所的小步舞曲,其速度一般都是比较慢的,重音多落在第二拍上;而作为单独演奏的乐曲,其速度通常都会较快。而在巴洛克时期,小步舞曲也时常会作为巴洛克键盘组曲(Suite)的一部分出现在听众面前。

小步舞曲既有巴洛克时期那种古雅的风格,又有鲍凯里尼、莫扎特古典时期富有活力而又保持高度优雅的气质。

整体音乐与舞蹈的情绪,轻快但不急促,风格平和优雅,舞步缓慢,步子短小。这种在当时广为盛行的舞蹈称为小步舞“Minuet”,为这种舞蹈服务的音乐即为小步舞曲。

很显然,小步舞曲并不是单独乐曲的名字,它如圆舞曲、玛祖卡一样,统称为一种“舞曲”的音乐体裁。

乐曲的拍子有时为3/4,有时为6/8。早期小步舞曲的重拍往往在第一拍,后期逐渐存在有重拍在第二拍、第三拍的形式。所谓重拍呢,就是在音乐中每三拍循环内最强的那一拍,这样的变化,不仅让音乐的色彩更加丰富,也让舞步变得更加多样。

但无论怎样变化,小步舞曲都以三拍为基准,速度不会过快,也不会过慢,从而保持着那摇曳生姿,悠然自在的风格。

随着时代的推移,音乐形式的不断演变,小步舞曲在经历过一段时间的大范围流行后,逐渐沉淀为一种固定的音乐创作体裁,可脱离舞蹈单独地以纯乐曲的方式存在。

作曲家们会专门为乐器而创作小步舞曲的作品集,或将小步舞曲作为大型组曲或套曲中的一个固定的风格模版,应用于交响曲、协奏曲等多种表现形式。

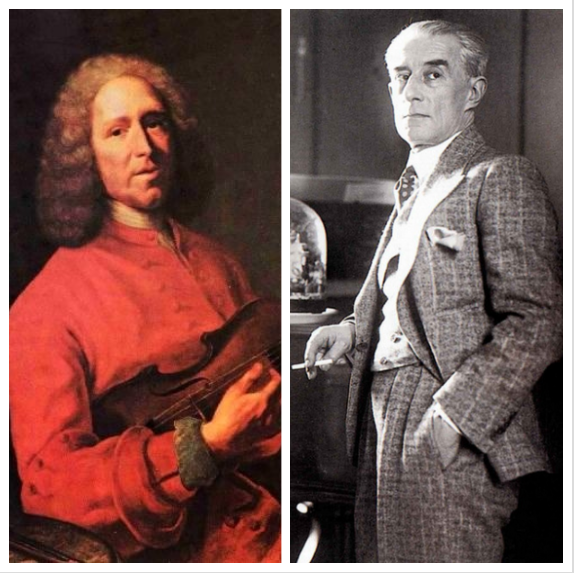

在西方音乐史上,有众多的音乐家都创作了广为流传的小步舞曲,从巴洛克时期的拉莫、巴赫,古典时期的莫扎特、贝多芬,以及浪漫主义时期的拉威尔,虽然在风格上都有很大的差异,但他们都沿袭了早期法国小步舞曲的传统。

这里重点欣赏两首较为经典的小步舞曲作品:

迄今为止,人们最熟知的小步舞曲就是巴赫的《G大调小步舞曲》了。

20世纪末期,在那个唱片业、以及影视媒体繁荣发展的年代,这首乐曲的乐段被改编为流行歌曲,广为传唱。各个国家与地区也将此曲改编为儿歌,这或许是能被大众熟知的原因。随着现代音乐教育的不断普及,这首乐曲也经常出现在初学音乐教材的选曲中。

经常与这首音乐成对出现的是《G小调小步舞曲》,它们最早出现在巴赫1725年制作的手抄本——《为安娜·马格达莱纳·巴赫而作》(Notebook for Anna Magdalena Bach)。

安娜是巴赫的第二任妻子,新婚不久后,因巴赫长期在外工作,与家人聚少离多,因此以这对作品集寄给妻子当作礼物,也有学者认为是以孩子的音乐教学而创作。

遗憾的是,后者的原作者并不是巴赫,而是巴赫的好友克里斯蒂安·彼得佐德(Christian Petzold,1677-1733)所创作,他与巴赫一同活跃于德累斯顿,在当时也是风靡一时的人物。

这两首乐曲在21世纪初期才被学术界确认为是彼得佐德的作品,该手抄本中也包含其他匿名作曲家的作品。而在此前,这两首音乐已经以巴赫的身份通过各种形式广泛传播开了。

为什么现在这首作品仍然被称作是“巴赫的G大调小步舞曲”呢?

巴赫在他一生创作的大量作品中,其中包含有很多小步舞曲,而相对知名的那首确实也叫做《G大调小步舞曲》,也一并收录在赠予安娜的手抄本中。而在19世纪以前,作曲家们的很多作品都是没有标题,要想确切的指定某一乐曲,就只能用序列编号来区分。