阅读Tips:看一代名指挥家如何演绎美国的黑帮故事。

作者|柴丹书

“这场制作为观众提供了华丽的视觉效果,完美的音乐演绎,令人目不暇接的舞台装置和极具表现力的演员与舞者。舞蹈穿插在富有张力的动作和暴躁的情绪中。……一部制作精良的音乐剧作品,演出结束时观众们起身鼓掌、掌声持久不息……令人着迷!”

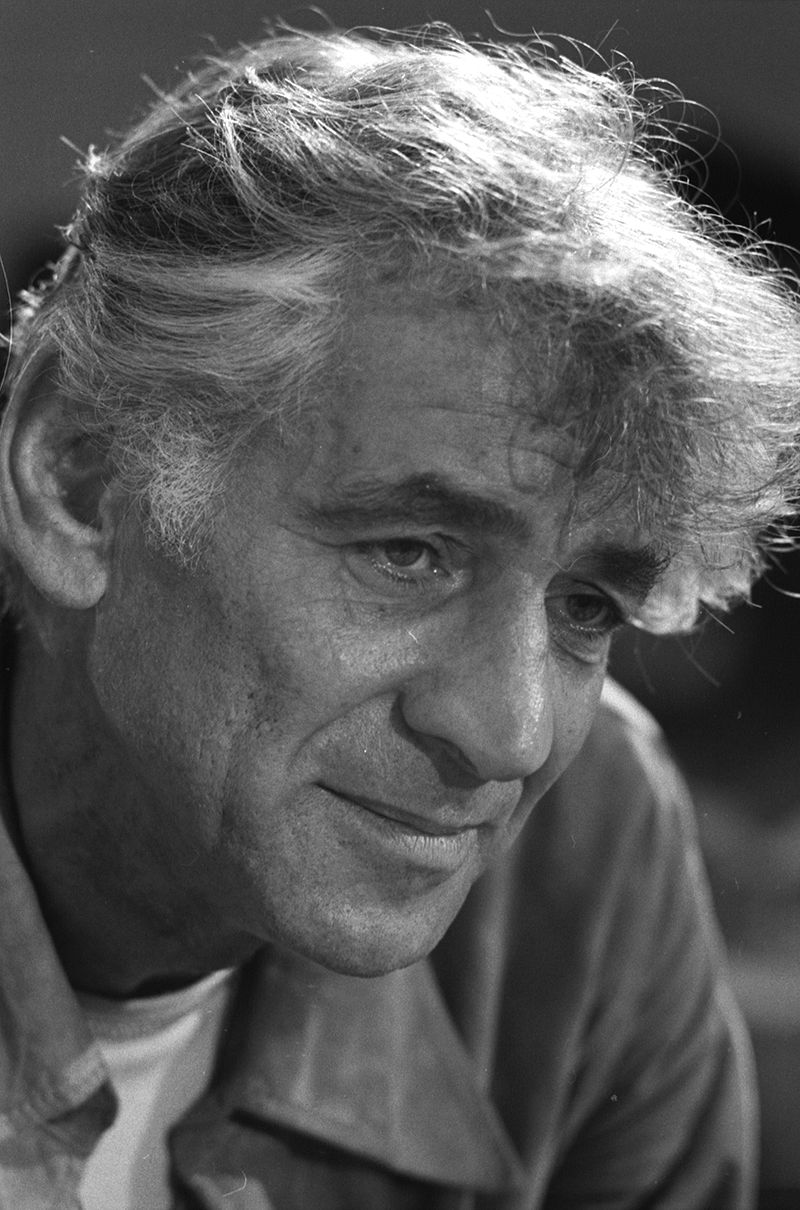

莱奥纳德·伯恩斯坦是20世纪伟大的美国指挥家、作曲家和音乐教育家。在他的艺术家生涯中,不仅仅关心着自己的创作问题,还关心着整个社会中的音乐问题,比如,他十分不满于20世纪50年代百老汇音乐剧的作品风格问题,抱怨道:

“作曲家作为个人是无力的,软弱的,他们只是中规中矩,要把剧本写成引人入胜的、毫无瑕疵而又是逗人发笑的,但是没人想过要有深度!” 他决定亲自动手改变这种状况。

在了解这部改变了美国音乐剧的《西区故事》前,我们先来梳理一下,我们一直津津乐道的“百老汇音乐剧”:

百老汇音乐剧

也称音乐喜剧

是一种美国流行音乐戏剧的形式

以“book”脚本为基础

大部分对话是说的

但情感的高潮部分仍然以唱为主

它在1900年以后迅速崛起,但到二、三十年代都还不够成熟,因为它主要以模仿维也纳喜歌剧、法国滑稽歌剧或时事讽刺剧为主,并不关心剧情是什么,仅仅只靠动听的歌曲、庞大豪华演出团队来取悦观众。

音乐剧史学家塞西尔·史密斯说到,“音乐喜剧和时事讽刺剧都仍然是娱乐形式”。

喜剧的轻松愉快显然更易于为普遍大众所接受,却无法深入揭示人性和事件的深刻本质。

到了40年代它才逐渐走向成熟,开始用完整的故事同音乐、舞蹈三者流畅的结合,剧情本身被提高到了比较重要的位置。

不仅音乐剧本身存在了这么多问题,它还赶上了社会的Bug,且自身的能力也“修复”不了这种Bug:

第二次世界大战结束后,美国社会继续享受着战争红利,经济繁荣、人口爆炸,大众物质生活充裕富足,令20世纪50年代成为美国历史上名副其实的黄金时代。

然而进入60年代,随着古巴革命等一系列历史事件带来的移民潮,多元种族带来的多元文化开始侵蚀传统白人清教徒文化的主导地位,移民问题逐渐成为美国政治与社会生活的核心议题之一。

这些大环境使得喜剧类型的音乐剧的社会价值受到局限,纯粹成为观赏性的表演,却根本没有深入触及对社会严肃问题以及社会机制的反思和抗议。

艺术对社会残酷现实视而不见和无动于衷不吻合时代精神的需要,也是必然会被取而代之的。

就这样,在这种艺术与社会现实的碰撞间,在这种“大熔炉”内部不同文化之间的摩擦与碰撞产生的火花间,伯恩斯坦脑中一部《西区故事》便呼之欲出了:

他拉上自己的两位挚友——国内公认的头号编剧亚瑟·劳伦斯(Arthur Laurents),还有编舞杰罗姆·罗宾斯(Jerome Robbins),组成了“王炸组合”,三人计划将莎士比亚四大悲剧之一的《罗密欧与朱丽叶》改编成现代音乐剧。

新作一方面保留了原作的故事框架:一对身处对立家族的少男少女产生了真挚的爱情,他们决定为爱情勇敢地跨越鸿沟、挑战命运,最终不幸失败,双双殒命。

另一方面,三人将音乐剧的背景从中世纪的佛罗伦萨,转向了50年代的纽约曼哈顿东区;从势不两立的凯普莱特和蒙太古家族,变成了同一片街区里的犹太帮和意大利帮。

不过由于种种原因,创作新音乐剧的计划被搁置了。直到六年后,劳伦斯和伯恩斯坦在好莱坞相遇,两人才开始商量继续这个项目。当时的洛杉矶街头墨西哥裔移民骚乱的报道充斥在报刊的每一行文字,这种更为激烈的社会矛盾激发了两位创作者的想象。

他们迅速决定,将原剧本设想中的曼哈顿东区改为纽约西区。玛丽亚(Maria)和托尼(Tony),这对来自彼此对立的帮派——杰茨帮(Jets)和鲨鱼帮(Sharks)的人儿,在一次偶遇中一见钟情。他们努力让纯洁的爱情超越狭隘的帮派斗争,却最终不幸沦为种族偏见的牺牲品。

《西区故事》由此诞生

《西区故事》包括十三首短小精悍的歌曲:

《杰茨帮之歌》(Jet Song)

《有事降临》(Something's Coming)

《在健身房跳舞》(Dance at the gym)

《玛丽亚》(Maria)

《美国》(America)

《同手同心》(One Hand, One Heart)

《冷静》(Cool)

《今夜》(Tonight)

《我好漂亮》(I Feel Pretty)

《去你的!克拉基警官》(Gee, Officer Krupke)

《某处》(Somewhere)

《那样的男孩:我有个爱人》(A Boy Like That:I Have A Love)

《尾声》(Finale)

其中,《玛丽亚》是托尼在全剧高潮时刻演唱的情歌,亮点是伯恩斯坦运用了“音乐中的魔鬼”(diabolus in music)——C和升F,从极度不和谐的三全音出发,最终抵达G这个和谐的音。

而音乐主题设计也体现了多元种族文化的碰撞:杰茨家族的旋律主题带有浓厚的爵士乐风格,沙尔克家族的音乐让你走进热烈的拉丁节奏,《玛丽亚》的旋律节奏与恰恰舞曲的节奏同出一辙:

伯恩斯坦在《西区故事》中,以50年代美国的种族矛盾为背景,以敏锐的观察力抓住社会变迁的风向,并在莎士比亚的经典中进行再创作,人文主义关怀的终极启示在剧中得到了继承和延续。

此外,之前“重音乐轻剧情”的问题也在伯恩斯坦的手中迎刃而解,音乐、舞蹈、歌曲得到完美地融合,从1957年9月26日《西区故事》首演至今,它已经上演了732场。因此,无论是社会意义还是音乐的流传度,它都是美国音乐剧发展史上的里程碑式作品。

经典作品的魅力总是能够超越时代的局限性,就像文艺复兴时代的《罗密欧与朱丽叶》启发了二战后的伯恩斯坦,他的作品同样长久地影响着新一代的文艺创作者:

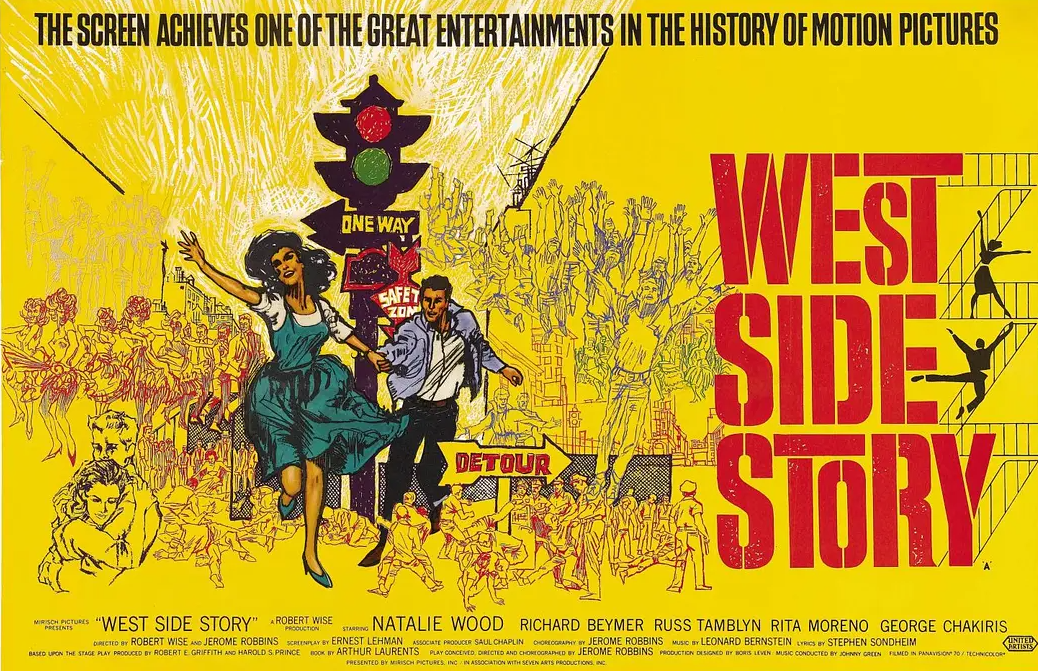

1961年10月18日,电影版《西区故事》上映,位居当年美国电影票房榜第二,获得11项奥斯卡奖提名并斩获包括最佳影片在内的10项大奖,是史上获奖最多的音乐剧。

大导演斯皮尔伯格也将该剧翻拍为电影,计划于2020年12月上映,影片围绕种族矛盾、非法移民、贫富分化等问题展开,对在半个多世纪后,美国社会陷入撕裂、对立的极化趋势,以及昔日多元族群和亚文化的“大熔炉”面临的崩溃风险一一描述,为经典作品再一次融入时代亮点。

如此看来,继承了莎翁风骨的《西区故事》,愈发像是一则穿越历史投射到现实的寓言:

唯有摒弃仇恨,才能脱离悲剧的漩涡

正如同音乐剧史学家斯坦利·格林( Stanley Green)对《西区故事》的评价那般:

“《西区故事》的伟大胜利在于它既是印象主义的,但同时又提供了现实的幻影。在那里,年轻的城市青年暴徒用舞蹈化的动作在城市里不安地穿梭着,音乐既喷吐出他们心中郁结的怨恨,同时尽可能地揭示出他们内心深处的渴望,神经质的、激动不安的情绪同纯洁宁静的情感在交替进行。

服装、舞台布景、对白、音乐、舞蹈,所有 这一切都与一种更戏剧性的表达方式结合在一起,这种更戏剧性的表述超越了单纯、力图真实地刻划现实的自然主义,建立起一种具有真正抒情性的情境。”