他们不再为节俭感到羞耻,而将抠门作为生活的一部分。

“你们报复性消费吧,我要报复性存钱”。假如一个年轻人月入两万却过得像月入两千,这在2020年毫不可耻,反而应当感到光荣,因为在突如其来的风险面前,活在当下的消费主义不堪一击。

一双穿了五年以上的旧球鞋,一兜舍不得扔掉的矿泉水瓶子,一条破了十几个洞的睡裤.....这并不是物质稀缺的雷锋年代才有的专利。在豆瓣上,数万名热爱省钱的人们聚集在一起,分享抠门大法。

“抠门女性联合会”、“抠门男性联合会”、“丧心病狂攒钱小组”、“今天消费降级了吗”,越来越多的年轻人正在重塑金钱观,加入抠门大军,成为对抗消费主义浪潮的一员。

“抠不是因为穷,我们就是抠”

报复性省钱,该怎么省?打开豆瓣“抠门男性联合会”(以下简称“抠男”)小组,这里每天都有人诉说自己的省钱经。

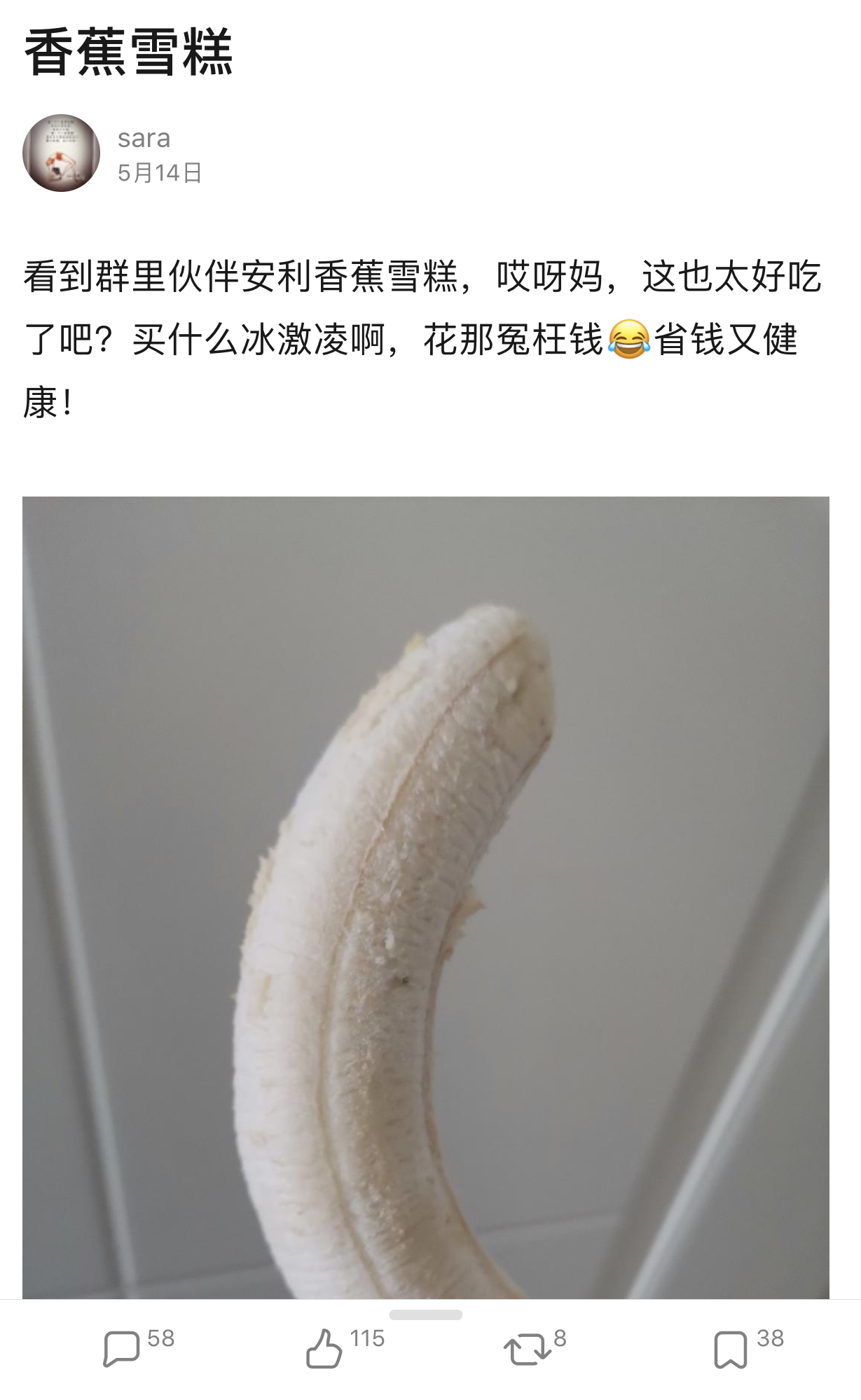

夏天到了,何必要买冰激凌,冰箱里冻一根香蕉,切成小块也能吃很久,省钱又健康。

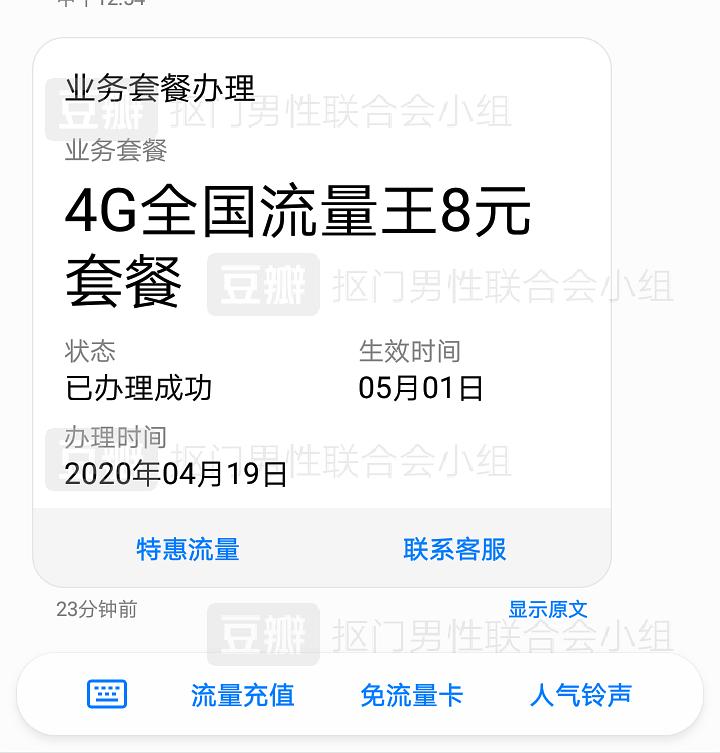

手机套餐不要88,不要68,也不要38,要8元的,号不没就行。

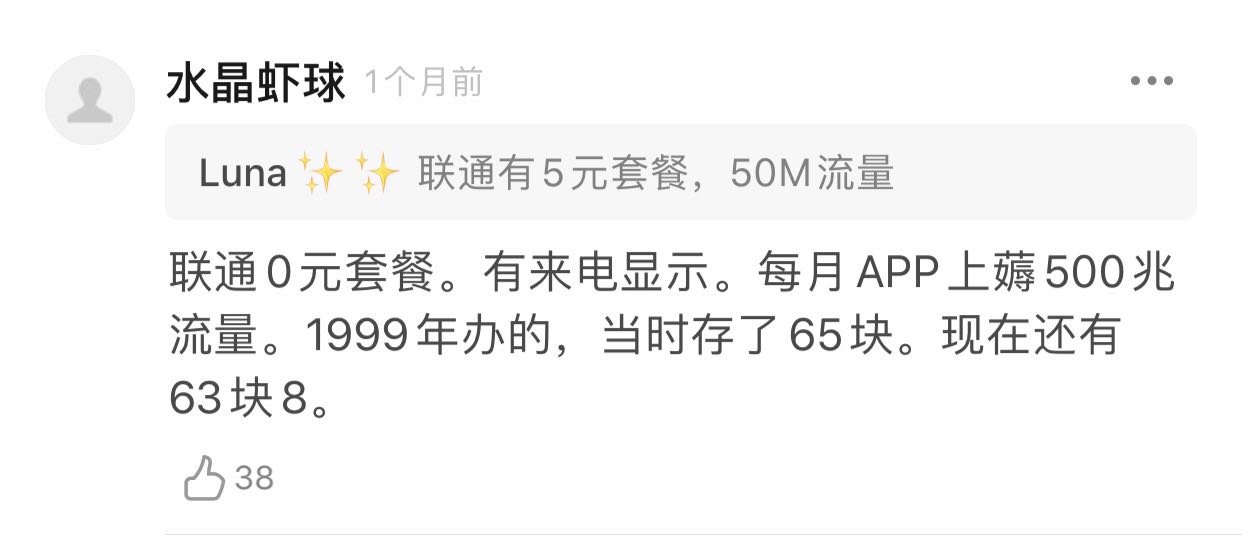

改8元套餐不是最会抠的,有人1999年办的0元套餐,65元的话费到现在还没花完。

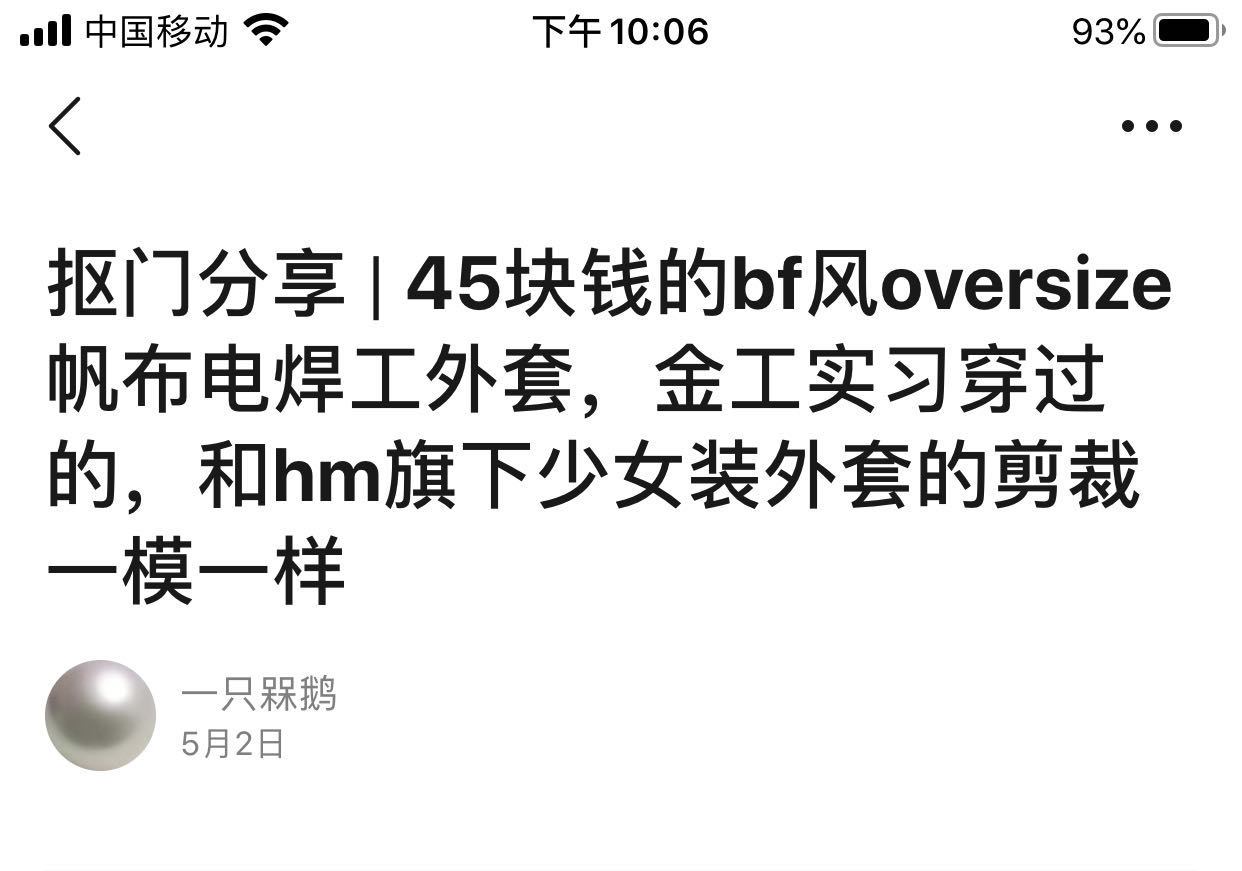

45元的电焊工外套,穿上也是oversize工装风,跟时尚品牌不相上下。

拼多多13块钱的奶奶鞋,苹果5S用了6年还没换,将洗面奶、牙膏皮剪开用到最后一刻,顶多算抠组的及格水平。老葛朗台级别的抠,是做公交车要数下站,如果发现差一站变价就多走一站,为了省下小小的一元钱。

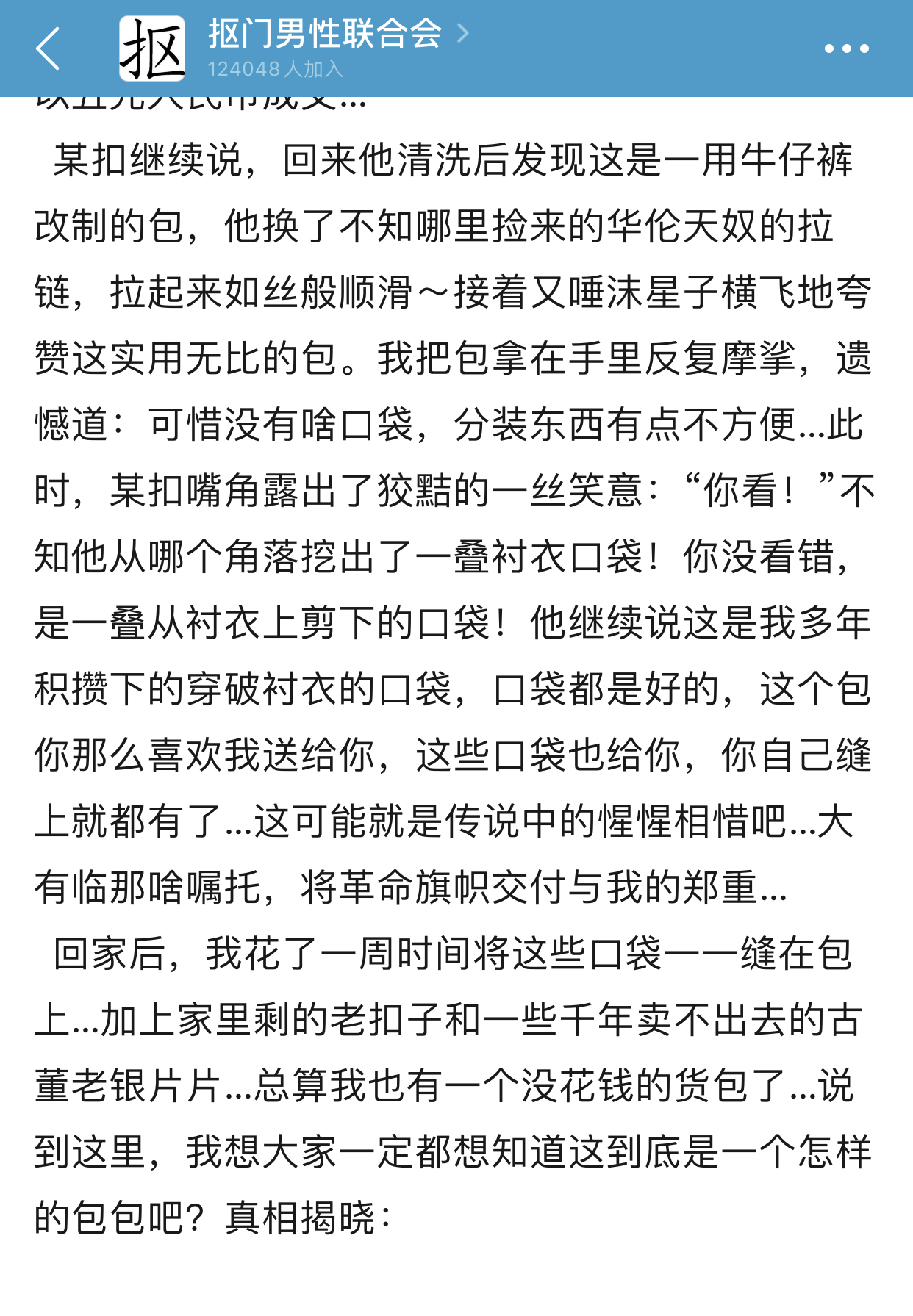

最近一个让人竖起大拇指的故事,是抠门男孩和抠门女孩的二手包邂逅——一个牛仔裤改制包,被男孩花5元钱买到手里,换上捡来的华伦天奴拉链,变得如奢侈品一般顺滑。男孩视如珍宝,一天,改制包被女孩看上,男孩就将三手改制包送给了女孩,还附赠了一包男孩多年积攒下的破衬衣的口袋。

豆瓣/炊烟袅袅

女孩巧夺天工,将口袋一一缝在包上,点缀以老古董扣子,经过几次再创作,原作品的艺术进一步升华,一个不花钱的包包就完成了。这是本年度我听到过最罗曼蒂克的故事。

豆瓣/炊烟袅袅

“抠男”是所有省钱小组中最抠的一个。“我们抠不是因为穷,我们就是抠”是小组的初衷和宣言。

相比之下,“抠女”等其他小组就显然“精致”了些。当抠男组在分享一件背心穿10年时,抠女组的重点是如何在1688上买到比淘宝更便宜的同款女装。在抠界鄙视链上,“抠男”组总是处在顶端傲视群雄。

将内裤改成内衣,评论说有隔壁“抠男”内味儿了。

曾经,直男们在“抠男”组一边分享抠门经,一边谴责挥霍浪费的女性伴侣。但因为抠的极致到位,不少女性慕名前来,共同分享抠门经。这让本来是男性聚集地的“抠男”组,失去了原有的性别定位,成为了中国最抠达人的乐园。

对于许多人来说,抠门不是因为穷,而是一种行为主义,一种乐趣。

有人享受不花钱带来的快乐,明明有三套房却喜欢捡租户的剩物用——“我就喜欢攒钱,一直就是月入几万花几百……买了三套房出租,然后换租户的时候能捡到好多洗发水啥的,都不用自己买了”。

有人享受抠门带来的幸福感,为了省钱变成了动手达人。家用电器坏了,第一反应不是买新的,而是想办法修修补补;吹风机、买菜车、筷子架,用矿泉水瓶自制,废物得到充分利用;阳台种菜、自制零食、低成本且不缺营养的菜谱配方,在这里也应有尽有。

豆瓣/肤浅小太爷

不同于传统意义上的一毛不拔、吝啬自私,“抠门”在年轻人心中有了新的定义,一位抠友@曲阜星对“抠”的精神内核做了总结:

“抠,就是该花的一分不少,不该花的一文不多花。抠就是能节省的尽量节省,能不浪费的绝不浪费,抠不是小气,是把财物功效最大化,是对各种资源的最佳利用。”

这样“抠”下去的好处是形成了省钱的心理惯性:在花钱之前反复衡量,揣度物品的实际价值,避免了落入消费主义陷阱。

穷不可耻,穷还不抠很可耻

“二十岁看上的衣服,不肯花几个月工资买下来,到了三十,不嫌贵了,却已经不适合了。 ”“趁年轻就是要买买买,女生就是要对自己好一点”——煽动女性的年龄焦虑,制造虚幻的优越感,只有花钱才是对自己好,这是消费主义的典型套路。

在以女性为主要组成成员的“抠女”组,反省消费习惯是一大主题。

有人说要“拒绝做樊胜美,好好存钱为小家”,走出小圈子的虚荣攀比心态,不追求表面、暂时、快速的愉悦,而是转变思维方式,重视长远利益。

有人提到要“警惕针对女孩子的吹捧颜值式消费陷阱”。当网红博主们教女孩们化精致妆容的时候,背后是整个社会对颜值的变态追求。相比于男性,女性更没有粗糙的自由,瘦身、美容、化妆、整容都是套在她们身上的无形枷锁,美丽作为一个巨大的生意,让女孩们陷在打造精致感中不能自拔。

还有人反对奶茶热。“奶茶什么时候成为了现代都市女性生活必需品了?”网友@905人间填充物问道。一些商品正在成为年轻人的生活必需品,“女孩是奶茶做的”,将某类人群与具体商品绑定在一起,除了奶茶,还有口红、肥宅快乐水、动物森友会。

消费主义的最大特征,就是消费目的是获得商品的符号价值而非使用价值,即为了实现某种意义的自我表达和身份认同。大众传播更加剧了这种现象:仿佛通过消费便能获得认同,成为你想成为的那种人,在虚拟世界中进入那个群体,成为那个阶层中的一员。

“在中世纪欧洲,贵族浪掷千金、尽享奢华,而农民则是省吃俭用、锱铢必较。但今天情况正相反。大富豪管理资产和投资非常谨慎,反而是没那么有钱的人,买起没那么需要的汽车和电视机却毫不手软。”正如《人类简史》中阐述的,现代资本主义经济如果想要存活,就必须不停的生产,并强化消费主义,而为这种体系买单的往往不是有钱人,而是社会底层人士。

而“抠门”,是相对于消费主义的另一个极端,但也恰恰是对抗假扮成中产的精神小布尔乔亚的有效手段。与抠男组不同的是,抠女组的宣言是“我们抠就是因为穷,所以我们抠。”

穷,所以抠,这本来就是一件十分顺理成章的事。但资本主义下的“消费体制”让消费变成一种美德,让“节俭”成为过去时,并且让人们一度为自己的节俭而羞耻,但实际上,那些不再节俭的人,又拥有什么呢?

省下来的钱去哪了?

“我是任海龙,一名普通的后浪,希望以后天天都能挣300块钱,实现三个小愿望”。

90后任海龙在抖音上分享自己的生活。想每天都赚300块钱,然后带抚养自己的姑父去旅游,装修自己在村里买的二手二层楼房,攒钱娶媳妇,这是他视频里说的三个愿望。不久前,这段视频被冠以“这才是普通人的后浪”,赢得了年轻人的广泛共鸣。

“工资6400块,存了5700块”,任海龙在抖音上另一个点赞很高的视频,是告诉大家“一个月700块怎么花”。饭钱342元,手机费68元,劳保用户50元,240元买生活用品加零食。简单消费的700元,构成了这个大连船厂打磨工人的一个月。

会为了35块钱的电影犹豫很久,站在餐厅门口怕太贵而不敢进去,双十一给自己的礼物是一箱牛奶,和同龄人相比,任海龙过着非常节俭的生活。

省下来的钱去哪了?很多“抠门”网友都和任海龙一样,把钱省下来是因为有更大的目标在等待着。“今天开始抠门攒个房子”、“立个flag,存钱买个车”。

有人省钱是为了让钱产生复利,一位抠友将每天省下的35元外卖钱存进股票账户,将抠下来的钱置换成股票筹码。

有人希望把省下来的每一分钱用在刀刃上。抠友@天然呆被窝精在陪妈妈看病的途中,因为骑共享单车被罚一百元而郁闷了一下午,“我感觉我平时的省吃俭用都特么喂了狗,平时再怎么精打细算就是想把钱用到刀刃上,结果栽在这种莫名其妙的地方。我真的哭了一下午”。

在“什么事情触动你,让你更抠了?”帖子下面,抠友们分享着自己的经历。看了北京下的流感中年、妈妈得了癌症三袋药花了五万多、知道了人工肺开一次机要五六万,风险意识增强成为使人们更抠的动力。

而关于“后浪”,一位抠友说,我们大多数人不要被媒体大众影响,还是做个实际点的小抠抠。

在抠组人们推崇上世纪的金钱观——“我外婆省吃俭用一辈子,在老家起了七层楼”。一位抠友以为自己很节省了,但看到一位大叔点的菜,才知道什么是节俭:

豆瓣/天眀

“个中滋味只有自己懂,我不觉得心酸”,“说不定他要给儿女存钱买房吧”,评论说道。