后疫情时代,过去七八年间进展缓慢的中日韩自贸区有了新消息。

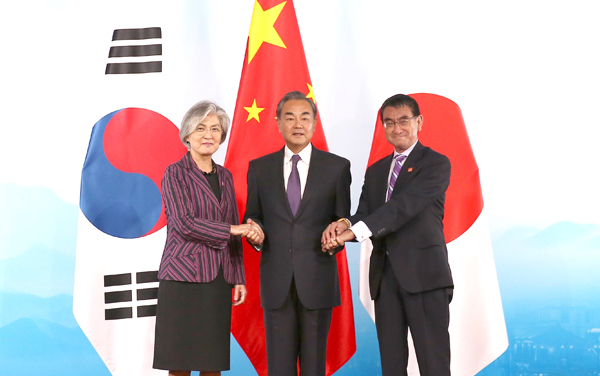

在5月22日发布的《政府工作报告》中,中国政府特别提到将推进中日韩自贸谈判。5月24日,王毅部长再次在全国人大记者会上表态,未来将加快中日韩自贸谈判,并力争在年内能签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。

作为东亚地区经济最为发达的三个国家,中日韩人口高达15亿以上,GDP总量占全球1/5,占东亚GDP比例更是高达90%,并且目前都处于全球产业分工的中上游,但是相互之间的贸易量却依旧有所不足。

自2002年中日韩自贸区设想提出以来,三国间大量独立研究验证了中日韩贸易自由化的可行性,后续三国智库展开的许多联合研究也不断释放积极信号。但是从2013年首次谈判至今,中日韩自贸区已经反复磋商了16轮,却一直悬而未决。

如今因为疫情带来的全球经济衰退风险,以及三国在疫情防治和卫生健康领域的频繁合作,可能为这一宏大构想带来巨大推力。

什么阻碍了中日韩自贸区?

中日韩自贸区一直难以落地,背后的原因众说纷纭,甚至不乏一些将之归结为阴谋论的说法,认为每次中日韩自贸区谈判进入关键节点时,日韩两国政坛就会出现变数,背后不排除美国情报部门介入的可能。

事实上,从2013年至今中日韩自贸区谈判几乎一直没有停顿过,仅2019年就进行了两轮谈判。和阴谋论比起来,现实存在的困难或许对协议的达成更具阻碍性。从全球自贸区建设的经验来看,中日韩自贸区对区域经济的颠覆性或许也并没有一些人想象的那么大。

仅从经济层面考量,自贸区的建立对三国货物和服务贸易的促进自不必言,但是因多领域开放所造成的产业冲击却难以预测。在低关税、低市场准入、低投资壁垒的自贸体系下,中日韩三国的产业都有可能受到巨大冲击。

几个典型的预测,可以为这种风险进行佐证。如果中日韩自贸区建设成功,日本的化妆品可能击垮中国的彩妆行业,中国和韩国的手机则可能击垮日本大部分手机品牌,日本的汽车产业可能击垮中国,而中国的农产品也可能对日韩形成事实“倾销”。

从中国的角度来说,即使中国今天已经是全球第二大经济体,但在许多经济领域依旧处于全球产业分配的中下游,而日韩两国都是处于全球产业中上游的发达经济体,在半导体、化妆品、液晶产业、化工产业、光学仪器、医疗设备等领域均对中国存在较大优势,中国必须对这种完全自由化的市场冲击进行进一步的考量。

就以北美自贸区为例,虽然自贸区的建立极大加强了三国间的商品、服务和资本流通,但是也导致墨西哥本国工业几乎被美国完全击垮,而墨西哥大量廉价劳动力的涌入则大量挤压了美国底层民众的就业机会,甚至迫使美国不得不使用“边境墙”来阻挡非法移民。

中日韩自贸区建立的最大阻碍,其实还是该如何开放、开放到何种程度的问题,而不是开不开放的问题,这也是三国谈判能够持续7年之久,谈判次数多达16轮的最主要原因。未来如果无法在三国间达成利益均衡,中日韩自贸区谈判还可能还将继续上演拉锯战。

除了经济领域的阻碍,中日韩三国之间的历史嫌隙、民间舆论和政治分歧也成为自贸区建设的阻碍。例如前两年的中韩萨德问题、日韩贸易战问题、中韩和日本的慰安妇问题等等。

但是自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来,作为最早爆发疫情的代表国家,中日韩三国在疫情防控领域展开了大量合作,三国间相互的物资捐赠使得民间舆论也得到大幅改善。中日韩联合抗击新冠肺炎疫情的成功,让我们看到了三国合作的更多可能性。

后疫情时期的谈判加速

有门槛的自由贸易,曾让中日韩三国尝到甜头,并诱惑他们展开进一步的自由贸易谈判,以获取更多利益。

仍以手机行业为例,全世界的许多手机同时使用着日本索尼的摄像头、韩国三星的液晶面板、中国台湾台积电的代工芯片、河南富士康工厂的整机组装。

中日韩在手机产业链的优势,让日韩两国占据了全球六大手机品牌中的五个,除了苹果以外几乎所有的手机都是东亚品牌,而苹果手机本身也在东亚生产。

疫情之下,中日韩自贸区的一些阻碍正在被扫除。

从经济层面来看,自2013年首次中日韩自贸区谈判以来,中国经济产业的结构经历了一番巨变,许多行业已经不再完全处于全球产业分配下游,例如前面提到的手机行业。

随着中国产业高端化的进步,中日韩三国在全球产业分配中的差距正在缩小,这将有助于减少自贸区建立对三国间的产业冲击。

从社会舆论来看,现在也是中日韩自贸区谈判加速的有利节点。中国最初爆发新冠肺炎疫情以后,日韩两国社会各界向中国捐赠了大量口罩、防护服等医疗物资,后续随着日韩疫情严重化,两国医疗物资不足,中国医疗物资产能回升后,又反过来大量援助两国,对三国民间舆论具有巨大改善。

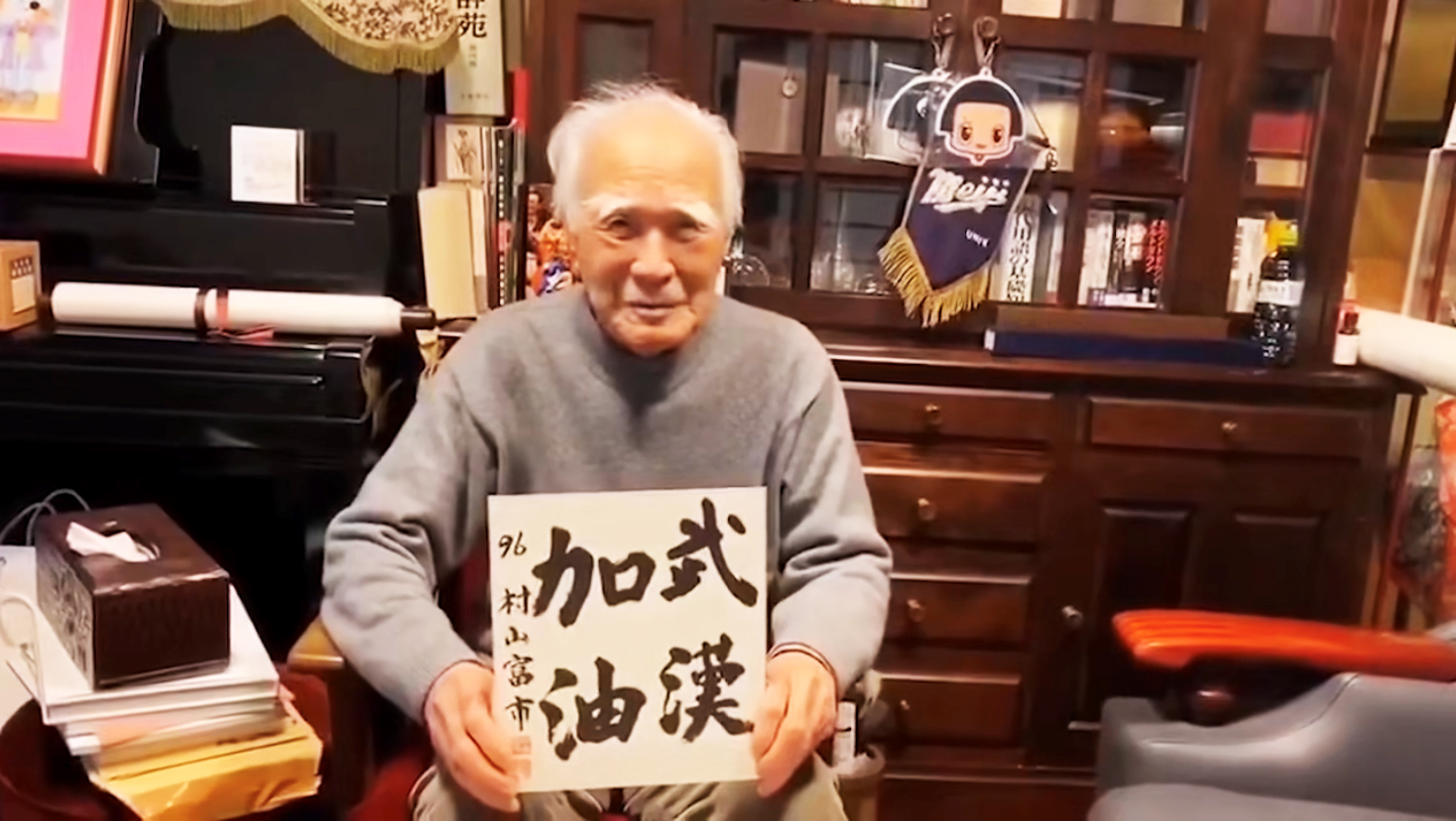

例如在疫情期间,东京、大阪等城市出现了“中国加油”、“武汉加油”的标语,韩国驻华大使馆则贴出了“中国的困难就是我们的困难”的横幅。而在中国,““山川异域,风月同天”、“道不远人、人无异国”的捐赠标语则在互联网上刷屏。

官方层面,疫情期间中日韩就新冠肺炎疫情展开特别外长视频会议,联合东盟举行抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议,三国不仅在联合抗击疫情方面展开了大量合作,同时围绕医疗卫生、出入境管理、经济发展等疫情展开了更多讨论。

中日韩自贸区谈判的议程,正在因疫情而加速。

RCEP曲线救国

尽管中日韩自贸区谈判可能在疫情后加速推进,但是由于前文所述的大量经济层面阻碍,目前官方仍未对具体时间表做出说明,反而特别提到了“力争在年内能签署区域全面经济伙伴关系协定”。

区域全面经济伙伴关系协定英文名为RCEP,是一个由东盟十国发起,邀请中日韩和澳大利亚、新西兰、印度参与的自贸协议概念。

和中日韩自贸区一样,RCEP也历经多年磨难,从2012年达成组建意向以来,将近8年时间仍未真正落地。2019年11月,第三次RCEP领导人会议在曼谷举行,会议声明称协定有望于2020年签署。

区域全面经济伙伴关系协定的签署,可能有助于曲线完成中日韩自由贸易的目标。以RCEP为载体,中日韩可以间接实现更高程度的统一市场和自由贸易,进一步削减三国间关税和非关税壁垒。

当然,和中日韩自贸区一样,RCEP协议的达成中间依旧存在不少分歧,例如印度担心本国经济产业受到冲击而对协议持拒绝态度,而日本则拒绝开放农产品市场。因此协议最终达成的方案可能距离中日韩自贸区的目标仍有一段距离。

但是不管怎样,在如今全球经济衰退和逆全球化风潮越演越烈的背景下,中日韩自贸区和RCEP协议的加速推进对于全球贸易仍然具有极强的正面示范意义。这代表着,尽管大部分国家都有本国市场过度开放遭受国际市场冲击的担忧,但全球自由贸易的思想仍然存在广泛共识。