现代五线谱及音符可提示人们音高、音长短,但其前身纽姆谱仅根据语言声调的变化示明歌调高低变化。

五线谱是目前音乐领域使用最广泛的一种记谱法,那现在的五线谱到底是从哪来的?

一、字母谱

在欧洲古代时期就出现了可以记录音高的“字母谱”,在字母谱中,a、b、c、d、e、f、g代表着do、re、mi、fa、sol、la、si,而h、i、k、l、m、n、o、p代表着高八度的do、re、mi、fa、sol、la、si,但后来因为历史原因,这种乐谱并没有流传下来。

二、纽姆谱

西方音乐起源于基督教。在基督教的弥撒中,所有宗教文献都被唱过。为了记住旋律,合唱团的团员们使用了特殊的乐谱符号“” (neuma),并将其添加到文字中。最初,这些符号并不代表确切的音符,仅仅表示旋律的走向。

为了使旋律更准确,人们将起源于希腊的音符的名称添加到这些符号中:

A = la,B = si,C = do,D = re,E = mi,F = fa,G = sol

什么是纽姆谱?

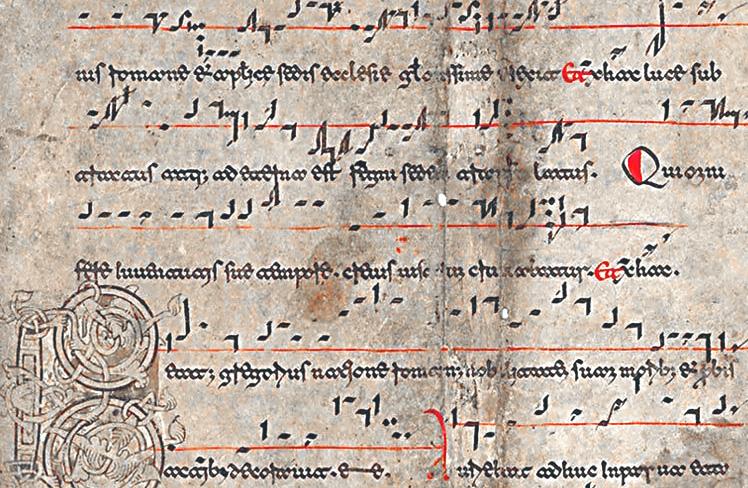

大约从6世纪开始,基督教的音乐家们为了标示圣咏旋律的变化趋向,创造了一系列符号,标注在圣咏的唱词旁。这些符号既不能标示音的准确音高,也不能明确音的长短,具体的符号和乐谱是这样的:

图中的这些符号叫“纽姆”(Neumes),而使用这些符号的乐谱被称作是“纽姆谱”。在十世纪以后,纽姆谱开始记录在一条红线的上下。

这条红线前面标有字母f,其代表的就是f音,也就是fa,在这种纽姆谱中可以开始表示相对音高。符号在红线上,代表的就是f,如果在红线上方或者下方就是代表高于f或低于f。这时期的乐谱就可以大概记录旋律的音高了。后来,在代表f音的红线上,又加了一条代表音高c的黄线,纽姆谱上就有了两条线,可以记录的音高也相对更加准确了。

三、四线谱

到了11世纪,一个叫“圭多达菜佐”(Guido d'Arezzo)的僧侣,在两条线的基础上又加了两条线,确立了“四线谱”的形式。在这种四线谱中,线和间可以明确的标示一个音的音高,这样就使得记录的音高更加准确了,并且随着四线谱使用的频繁,在乐曲中也不再区分黄线和红线。

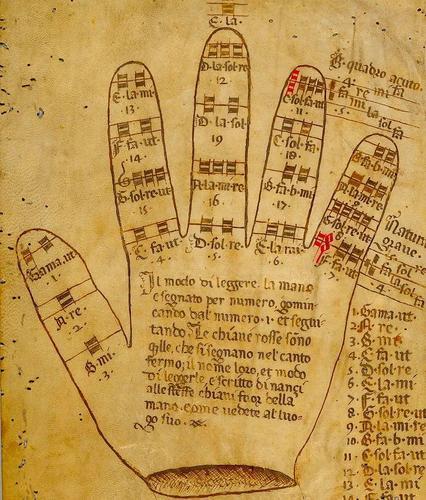

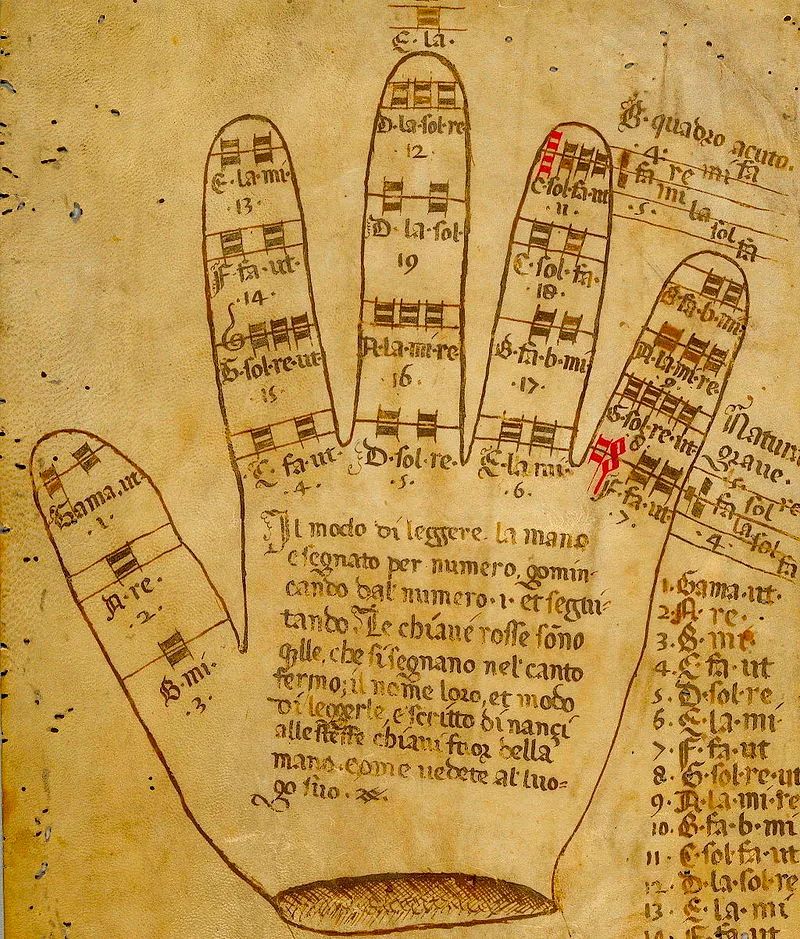

为了更形象,圭多发明了著名的“圭多手”。既有助于视唱,还帮助记忆音乐旋律。每个手指的关节都有不同的记号,每个记号代表一个音。

四、五线谱

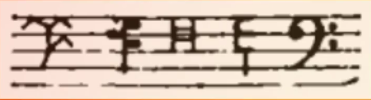

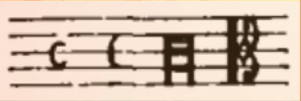

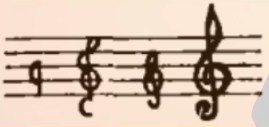

后来随着格里高利圣咏的不断发展,演唱的音域不断扩大,四线谱开始慢慢增加到六线和七线,但由于线太多,数起来太麻烦,到了16世纪,乐谱固定为五线谱。原来四线谱中的f标记,在五线谱中演变成F谱号,也就是现在的低音谱号。

原来的c标记演变成C谱号,也就是现在的中音谱号

后来为了适应音高的需求,还增加了G谱号,这种谱号演变成为现在的高音谱号。

之后随着乐器工艺的发展,乐器的音域越来越大,用一个乐谱来记录管风琴、钢琴这些大音域的音乐开始有些困难,于是大家就开始尝试将F谱表和G谱表连在一起使用,中间再加上一条标记中央C的线,成为了“十一线谱”,后来这条标记中央C的线被省略,就成为了我们当下最常用的五线谱。