格里高利圣咏即素歌在中世纪后期,越来越变成是过去的象征,虽备受尊重,但活力已逝。从迪斯康特和克劳苏拉发展而来的经文歌吸收世俗因素,成为“新宠”。

「经文歌(motet)是一种无伴奏合唱短曲的曲式,是在迪斯康特(Discant)和克劳苏拉(Clausula)这两种音乐风格中形成的,最终取“孔杜克图斯”的位置而代之。」

迪斯康特是流行在12世纪或13世纪初的一种与华丽奥尔加农迥然相异的一种音乐风格。它是一种音对音的织体形态,运用节奏模式,使乐曲整体上显示出分句的结构特征,与奥尔加农即兴式的松散结构有很大区别。

迪斯康特这一复调写作手法是后来经文歌的前身。另外,在迪斯康特与经文歌之间还存在一个重要的环节——克劳苏拉。

克劳苏拉原意为“句子”、“段落”,意即礼拜音乐中的一个片段。它产生最初是在礼拜仪式中用来替换同样圣咏的单声片段,或替换建立在同样圣咏片段的其他复调片段。因此,这种克劳苏拉也被称为“替换克劳苏拉”。

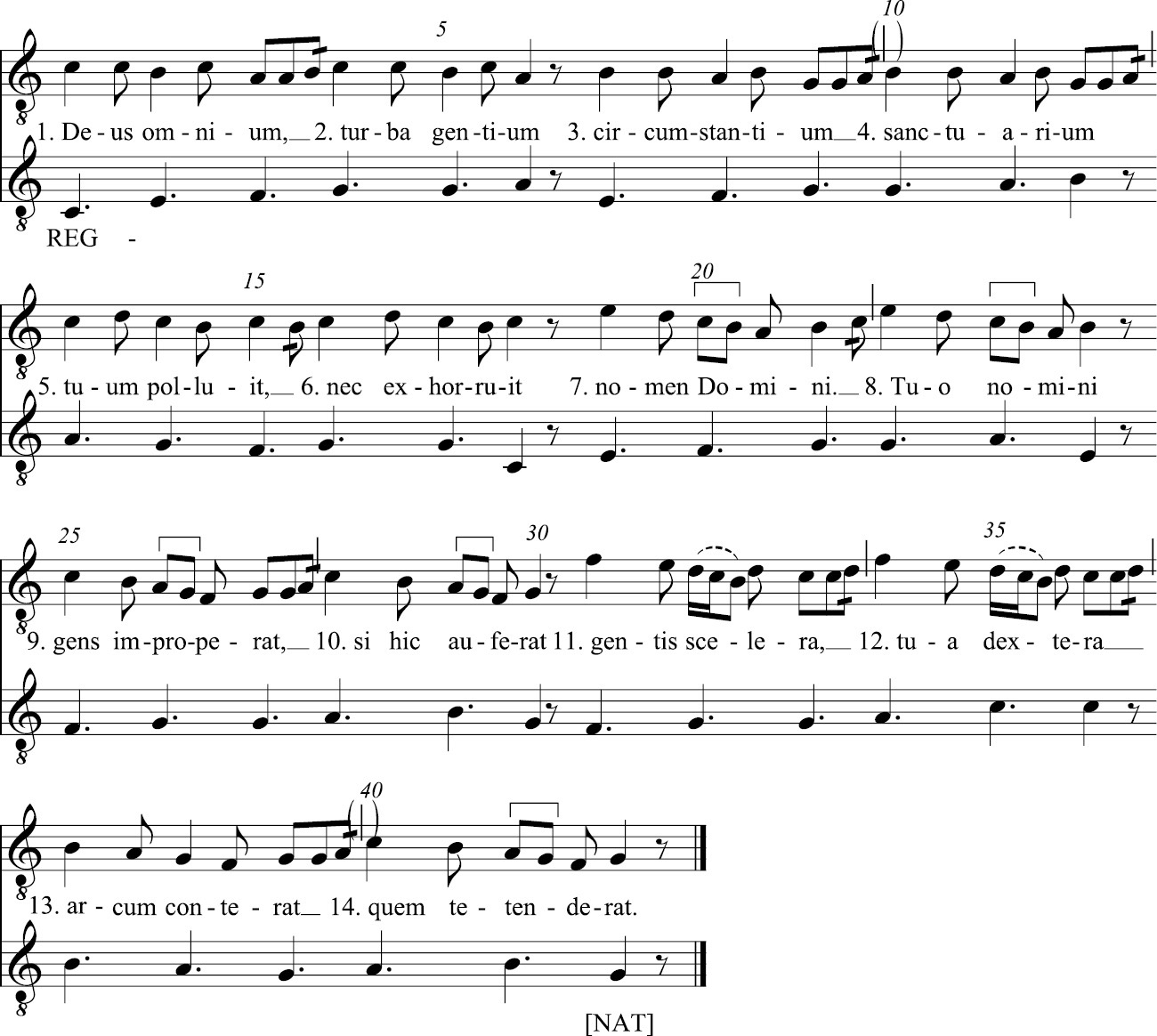

克劳苏拉在风格上和写作上属于迪斯康特样式,各个声部都被纳入节奏模式,有较清楚的节拍节奏特征:

较规整的克劳苏拉

由于克劳苏拉的写作目的主要是为了在特定情况下用来替换礼拜仪式中的其他段落,因此它们大多数时候都被单独创作,并且集中保存以便可选择的进行替换。

这些单个独立的音乐片段慢慢发展成为一种独立的复调体裁,成为13世纪最流行的复调——经文歌的前身。

在克劳苏拉“独立”的过程中,圣咏的意义也在此发生了变化:

“圣咏被看成了是一种用来进行音乐创作的材料,它不再是一种纯粹的宗教音乐,而是人们理性的把它进行安排,它已具有艺术(artistic)的目的。”[1]

经文歌是中世纪晚期乃至文艺复兴时期非常重要的复调体裁,二声部的克劳苏拉上方声部本来是无歌词的。但是后来有人在上方声部加上了歌词,这种上方声部有词的克劳苏拉就变成了经文歌。

13世纪最典型的经文歌是三声部,上方声部附加的歌词开始还是拉丁文的,与宗教有关,往往是解释圣咏旋律声部歌词的意义。后来一些经文歌上方两个声部歌词方言化,出现了法文经文歌,这就形成了经文歌特有的“复歌词”现象:

即圣咏旋律声部的拉丁歌词与上方两个声部的法语歌词混在一起。

由于加入方言歌词,经文歌内容渐渐世俗化,有谈情说爱的、逗乐取笑的等。

显然这样的经文歌内容与礼仪非常不协调,不可能再用于礼拜,因此这些经文歌从礼拜活动中分离出去,在世俗社会流传开来。

当经文歌世俗化后,拉丁文歌词就没有什么意义了,并且低声部的旋律声部只是起到基础作用,所以低音常常改用乐器演奏。

早期经文歌上方的第二、第三声部旋律风格基本相似,13世纪下半叶后经文歌各声部间逐渐出现对比,详情请点击跳转。

在经文歌出现的背景下,理性的作曲意识得到了进一步地发展。

[1][美]杰里米·尤德金《欧洲中世纪音乐》,余志刚译,北京:中央音乐学院出版社,2005年,第386页。