将婚姻作为社会稳定的基石时,牺牲个人的幸福总是必然。

“离婚冷静期”被民法典通过了。这意味着,从2021年1月1日起,登记离婚要经历30天的冷静期,冷静期内,只要有任何一方撤回申请,对不起,这婚不能离。

就算挨过冷静期,还有下一个30天的抉择期。抉择期内,如果双方有一人没有去婚姻登记机关申请离婚证,对不起,这婚还是不能离。

离婚冷静期让互联网沸腾了。年轻人的日常恐婚更严重,有人戏称这是官方实力反婚:

“国家都把反婚做到这地步了,再结婚可就太不给面子了”。

对于很多不婚主义者,不结婚的理由又多了一条:“既然不能七天无理由退货,那我就不买了吧。”

纵观新中国成立以来的离婚史,离婚自由随着时代而变动,经历了放开-收紧-放开-再收紧的过程。

1、第一部《婚姻法》和短暂的离婚自由

1950年5月1日,《婚姻法》颁布实施,这是新中国成立后出台的第一部法律。

关于离婚,1950年《婚姻法》采用了邓颖超的建议:“男女双方自愿离婚的,准予离婚。男女一方坚决要求离婚的,经区人民政府和司法机关调解无效时,亦准予离婚。”

一方坚决离婚就可以离,这保障了相当限度的离婚自由。有了这条规定,众多妇女从不幸的家庭中摆脱出来。据司法部统计,仅1950年下半年,婚姻案件便超过4万件,多数是女方因无法忍受包办婚姻、重婚、家庭暴力等主动提出的离婚案。

在这之前,针对“一方坚持离婚就可以离婚”,不少人有不同意见。有人担忧离婚不加限制,会给一些男干部抛弃发妻提供便利,但邓颖超说:

“我为什么主张不加条件,一方要离就可离呢?理由是中国长期停滞在封建社会,最受压迫的是妇女,婚姻问题上妇女所受的痛苦最深。早婚、老少婚、买卖婚姻、包办婚姻是普遍现象,所以,一方坚持要离就让离,主要根据广大妇女的利益提出。如加上很多条件,恰恰给有封建思想的干部一个控制和限制离婚自由的借口。过去没有这一条,发生了很多悲剧。”

邓颖超的话,充分考虑到当时封建制度下女性的困境。1949年到1950年初,婚姻案件造成的自杀惨剧非常多,且多因一方坚持离婚又不能离造成——

据山西省50多个县的不完全统计,1949年1至10月,发生命案464起。其中妇女被直接迫害致死的占25%,因要求离婚不成而自杀的占40%,因在家庭中受虐待而自杀的占20%,因其他家庭纠纷而自杀的占12%。

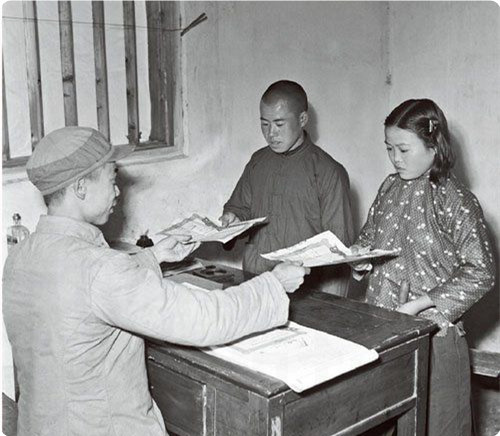

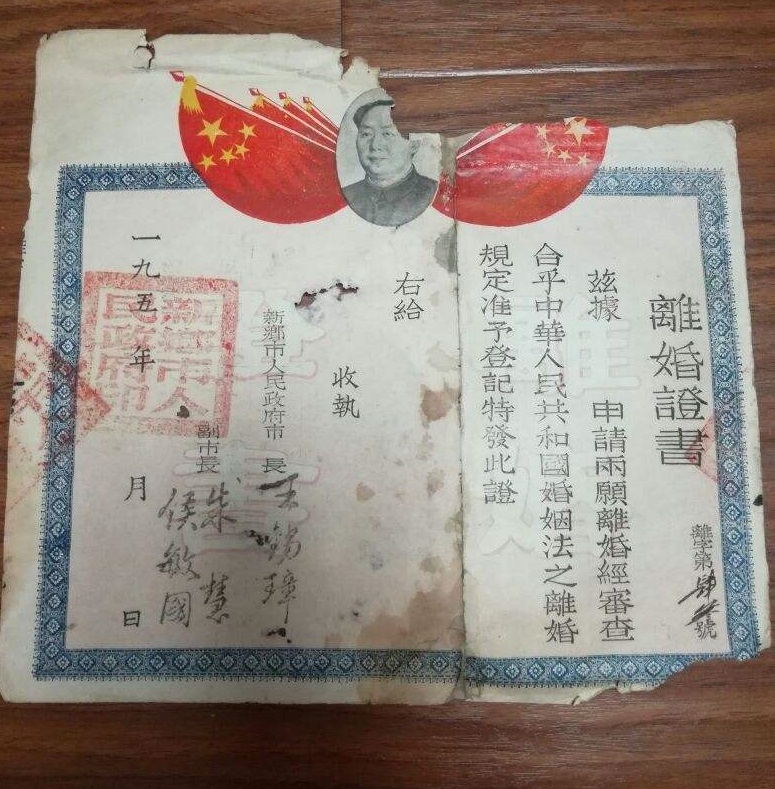

50年代的离婚证书

因此,邓颖超力排众议,强调婚姻条例必须从最大多数妇女的利益出发,不能从一部分妇女的利益出发,更不能为了限制少数男干部喜新厌旧,而放弃原则,对多数妇女不利。

邓颖超认为,男女婚姻的基础是爱情,如果爱情熄灭,那种婚姻保持了也没有意义。她更主张女性要自尊自强,以革命事业为第一生命。如果婚姻发生挫折,女性应振作起来,以工作作为生活的主要依托。她绝不同意“老公要离婚,天就像塌下来”那种依赖丈夫的思想,也不同意靠法律强制性地限制干部的婚姻自由。

电视剧《激情燃烧的岁月》中,“先恋爱后结婚”、听从组织安排是风潮。

《婚姻法》的诞生,体现了解放妇女思想和身体的美好初衷。但是这种美好的愿想遇上了浓厚的宗族思想,却产生了许多意想不到的结果。

翻开史料,《婚姻法》推行过程中遇到的问题令人触目惊心,妇女获得自由远非如此简单。

首先是《婚姻法》宣传政治任务化。有学者研究了婚姻法颁布后三年的宣传情况,发现大部分地方都将实行婚姻法“作为一个时期的临时任务”,搞“突击”式的宣传。当工作队离开,临时任务完成了,宣传也就结束了。这引起了民众对婚姻法的普遍误解。

民众的误解由乡村干部的抵制发展而来,曲解到什么程度呢?

比如,他们将“禁止干涉寡妇婚姻自由”,理解为包办婚姻都要离,寡妇都得另嫁;贯彻婚姻法运动就是要“拆散家庭”和“给单身汉、寡妇配对”。

许多寡妇因怕被“配对”躲起来。许多人觉得自己是旧式婚姻,就先离婚再复婚。有人觉得婚姻法就是随意结婚离婚,几天内连离了4次。

在贯彻婚姻法运动中,司法部门轻率地判处离婚请求,有的工作队还强行解除童养媳婚约,以致群众一看见他们就会说:“又搞离婚来了。”

《婚姻法》被误解为离婚法、妇女法,认为是“要斗争男人、婆婆了”,直接后果就是男女性关系混乱、离婚浪潮和自杀与被杀现象大量出现。

1953年,天津人民电台召开了贯彻《婚姻法》广播大会。

据当时司法部的估计,自婚姻法颁布以后至1952年底,华东地区因婚姻问题自杀和被杀的男女共11500余人,全国每年因此而死亡的人数在七八万人左右。研究表明,婚外性关系和离婚是导致自杀与被杀现象产生的两个直接诱因。

针对婚姻法颁布后男女性关系的混乱,有关领导在讲话中对婚姻自由作了新的解释,即把婚姻自由重新解释为“包括结婚自由和离婚自由的两方面,……主要的一面还是结婚自由”。

这意味着离婚不再受到鼓励,而更加强调离婚诉求中的调解程序。事实上,自此以后,尤其是在60年代和70年代,“对于有争议的离婚请求,法庭一般全都驳回,而着力于‘调解和好’”。

1950年的《婚姻法》有着浓厚的革命色彩。单方面提出离婚便可以离婚,被称为“自由离婚主义”。其实,早在1926 年,苏俄就实行了这一离婚制度,即一人提出即可离婚。

《婚姻法》的宣传画

但是,自由离婚主义受到了列宁的严厉批评:

“恋爱牵涉到两个人的生活,并且会产生第三个生命,一个新的生命。这一情况使恋爱具有社会关系,并产生对社会的责任。”

于是30年代中期,苏联政府出台了限制离婚的规定,对离婚登记改用费用累进制,第一次离婚,收费 50 卢布,第二次离婚,收费 150 卢布,第三次离婚,收费 300 卢布,以遏制草率离婚。

尽管造成了混乱,但相比封建时期“七出三不去”过错离婚主义,1950年的《婚姻法》先进性是不可否认的。

可惜的是,由于没有顾及到传统文化与普通农民的经济状况,也没有对乡村婚姻关系问题处理作出具体规定,更重要的是,这部承载着现代婚姻观念的婚姻法,大大超出了乡村社会的认识范围。

《婚姻法》变成了一部偏离历史传统和社会现实的法律,短短几年便消亡了。几年后,三大改造完成,离婚自由又重新被国家收回,很长一段时间内,离婚是“资本主义腐朽性”的象征,婚姻法在不再被提起,“爱情的基础是政治” ——人们改口说。

2、“没有爱情的婚姻是不道德的”

在我国,婚姻自由从来都与政治挂钩。人们再次拥有离婚自由,要感谢改革开放的大潮。

1980年了,新中国第二部《婚姻法》规定:“人民法院审理离婚案件,应当进行调解,如感情确已破裂,调解无效应准予离婚。”

“感情确已破裂”是法律第一次将“感情”作为离婚标准。一时间,“感情不合”成为最常见的离婚理由,恩格斯“没有爱情的婚姻是不道德的”成为引用最多的伟人语录。

虽然离婚条件被放宽了,但是,对于离婚的道德判断依然盛行。1980年5月,作家遇罗锦向人民法院上诉离婚,理由是她和丈夫蔡钟培之间没有爱情。遇罗锦在文革期间被打倒,蔡钟培不离不弃,还帮她恢复了名誉,因此当时舆论普遍认为,遇罗锦背信弃义,不应该提出离婚。

这是传统道德与个人自由的第一次交锋。离婚标准到底是以个人情感为主,还是以恩情道义为准则?这引发了社会大讨论,新华社甚至刊发了《一个堕落的女人》谴责了遇罗锦,但最终遇罗锦还是离婚了。

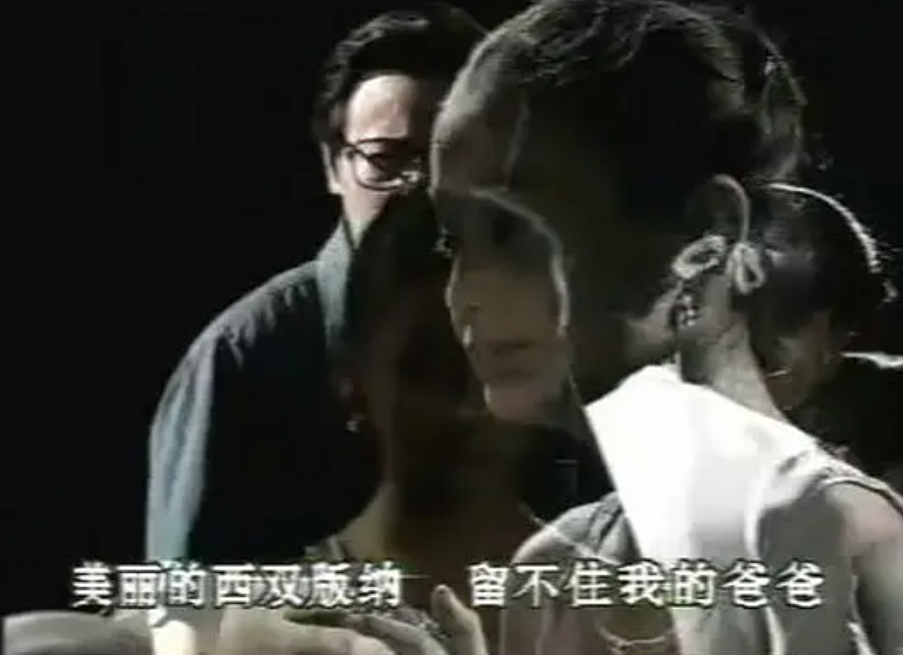

1992年,电视剧《孽债》反映了70年代末的知青离婚潮

人们对于恋爱自由的追求,被文革压抑的情感渴望,在80年代得到大爆发。因此1980年婚姻法修改草案说明:

“我们不能用法律来强行维护已经破裂的婚姻关系,使当事人长期痛苦,甚至使矛盾激化,造成人命案件,对社会、对家庭、对当事人都没有好处。”

但也有一些个别案例。1982年,由36位妇女组成了“秦香莲上访团”,写了一封信给当时的中共中央总书记胡耀邦,状告36个出轨的陈世美“恶人先告状”,利用新《婚姻法》以“感情破裂”为由提出离婚,不要糟糠之妻了。

在中央的过问下,提出离婚请求的陈世美们全部败诉,当时没有一个离成婚。不过讽刺的是,之后10年之内,他们还是离婚了。

秦香莲这一轰动性事件,让中国人听到一个新词汇:第三者插足。2001年,婚姻法再次被修订,其中主要针对了“包二奶”现象,作出了“夫妻应该互相忠实”的规定。

针对离婚条件,将因感情不和“分居满三年”改为“分居满二年”即可准予离婚。2003年,政策进一步放开,《婚姻登记条例》规定,自愿离婚者持离婚协议书即可办理离婚,取消了单位证明,进一步解放了婚姻自由。

这便是我们现行了17年的协议离婚标准。

当离婚手续变得越来越简化,中国人在婚姻的一地鸡毛中却变得越来越挣扎。那些80年代由爱而结合的婚姻,在20年后陷入了广泛的中年危机。

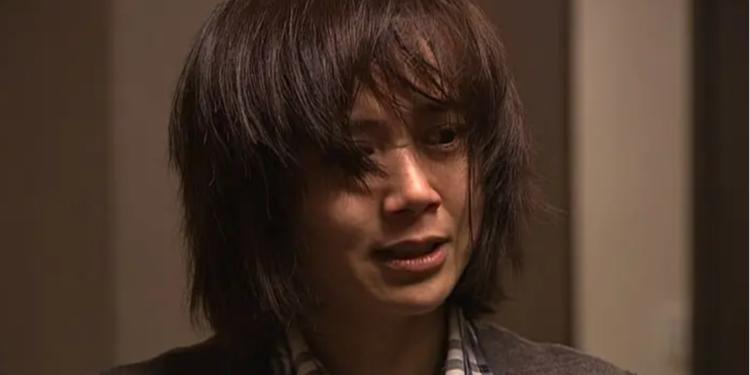

2004年,一部电视剧《中国式离婚》爆火,妻子林小枫和丈夫宋建平,曾共同经营一个充满爱的家庭。但几年后,林小枫因“主内”而失去了事业机会,丈夫获得了事业成功,家庭经济地位平衡被打破。充满危机感的林小枫变得敏感、多疑,宋建平一面烦恼一面拒绝沟通,使得两人关系最终走向破裂。

现代中国人在婚姻城堡里的种种不可言说的隐痛,一下子集中暴露了。也让人们开始思考婚姻中的两性权力不对等问题。

3、在离婚自由上加以限制,错了吗?

任何国家政策的制定,都离不开当下的历史环境。设置离婚冷静期也是如此。

2003 简化离婚登记程序之后,离婚数量大幅上升,近年来形成了第三次离婚潮。协议离婚虽然自由,但也带来了一些现实问题。

如未成年子女利益问题——

“在登记离婚中,子女是否对关涉到他们重大利益的这一生活变故发表了他们的意见,当事人自行达成的协议是否考虑了子女的愿望,《婚姻登记条例》未作任何规定。在实际生活中,绝大多数父母是不会征求子女意见的。显然,这是《婚姻登记条例》规定的一个重大疏漏。”

以及离婚女性的贫困化。无论国内国外的研究都表明,女性在离婚之后,相对于男性,经济社会地位会下降,离婚女性再婚比例也很低,比男性更难得到新的伴侣关系的支持。

因此,近年来,许多国家开始对婚姻自由进行了诸多限制。如设置离婚冷静期(如俄罗斯规定为一个月,瑞士规定为两个月,法国规定为 6 个月);以及规定有10周岁以下未成年子女者,禁止适用登记离婚程序。

以浪漫著称的法国离婚更难。在法国,结婚6个月以内不可以离婚;如果夫妻一方要求离婚,必须分居三年以上,已经分居超过3年,递交离婚申请,还得再拖3个月冷静期。

但限制离婚自由后,法国非婚生子比例高升到59.7%。

离婚率上升,结婚率走低,这是一个世界性的问题,其背后是个人自由发展的必然。造成的原因是多种多样的:

经济发展社会开放,追求浪漫爱情和个人享乐风潮盛行......具体到中国,一个重要问题是,随着女性地位的提高,两性关系的重塑却没有跟上,性别不平等存在,导致女性提出离婚比例非常高——

女性对传统家庭任务体系(男尊女卑、生儿育女是女性的任务)产生疑问,进而对婚姻产生怀疑。而对于适应新的两性关系,男性并没有充分的准备,也没有足够的认识,这种矛盾必然会导致离婚率的增高。

4月17号,广东汕头一对男女因协议离婚发生争吵,丈夫街上殴打妻子。这样的情形在民政局里并不少见。

中国的婚姻法律可以说是世界上最自由的法律之一,但是,在具体的执法过程中,却常常人为设置诸多障碍,如谎称机器坏了、和设定冥想沉默的程序等等。

这种行为与50年代《婚姻法》被误解,农村干部强制给寡妇配对,如出一辙。

而真正应该增加的行政细节:如登记机构的法律服务、缜密的提醒和询问、更专业的离婚协议审核等、对妇女儿童权益的保障,反而是缺位的。

网络上的一致反对,指向年轻人的婚恋焦虑。生活的重压让走入婚姻本就不再容易,“离婚难”的更是放大了对婚姻的恐惧。对于婚姻利弊的权衡,早已经盖过了追求“浪漫爱情”,假如“人”追求幸福的需求不能在婚姻中实现,那么不选择结婚就是自然而然的了。

电影《甲方乙方》:没有爱情的婚姻是不幸福的,而没有房子的婚姻则更不幸福。

或许离婚冷静期的唯一好处是,人们在走入婚姻之前,再次思考婚姻的意义——

结婚到底意味着什么,既然承担选择失败的代价如此高,那还值不值得?