26岁的伦勃朗,完成订单《杜普教授的解剖课》,他凭借精湛的绘画技巧,与众不同的生动构图,一举成名,跻身画坛执牛耳者。

他的作品如此富有绘画的思想,如此富有运动活力,如此有力量,使得挂在它旁边的画像一张张扑克牌。

——凡·胡各斯特拉腾(Van Hoogstraten)

1632年,年仅26岁的伦勃朗从家乡莱顿,来到阿姆斯特丹,当他来到这座欣欣向荣的城市后不久,便接到了一个重要的委托,委托人是当地的外科协会。

伦勃朗凭借精湛的绘画技巧,与众不同的生动构图,完成订单《杜普教授的解剖课》,一举成名,跻身画坛执牛耳者。

这幅画作早于他的名作《夜巡》十余年,但伦勃朗在群体画像上的造诣,已经十分高超。这一典型的集体肖像画,为伦勃朗声誉的建立起到极大推动作用。

杜普教授的解剖课

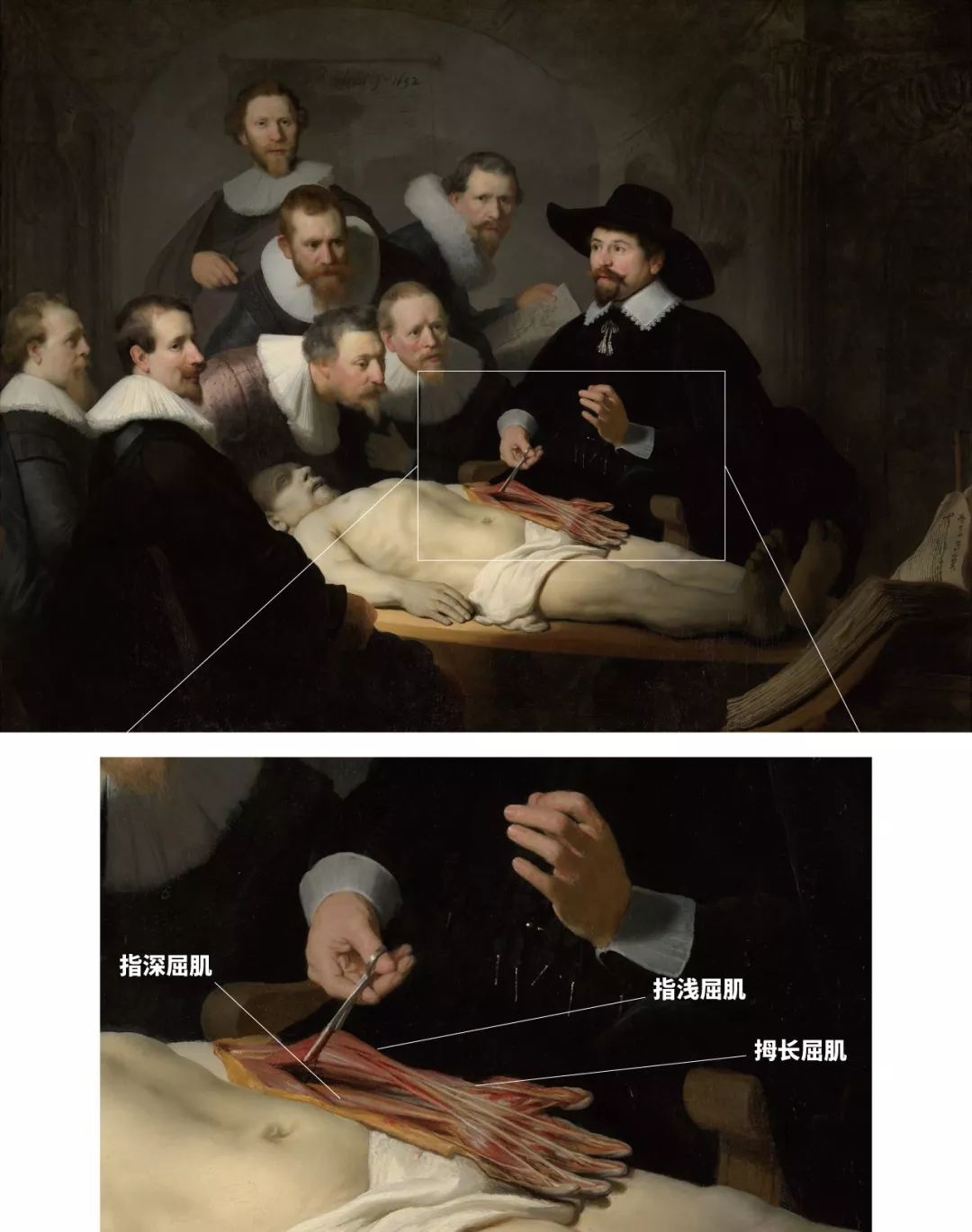

画面描绘的是一位名叫杜普的著名外科医生教学解剖的情景。中心人物是协会的领导人物杜普教授,其他人的名字都被记录在了杜普身边助手所拿的纸上,巧妙的满足了订件人的需求。

伦勃朗打破了当时集体画像一字排开的刻板模式,创造了一个有故事性的生动画面。作品主次分明,加上明暗对比,极具层次感和戏剧感。

伦勃朗同一时期的荷兰艺术家弗兰斯·哈尔斯创作的集体肖像画

画面描绘了著名的解剖教授杜普医生的一堂解剖示范课。围绕他的,当然不是学生,甚至不是医生,他们是外科医生同业协会的成员。

为了描绘一种戏剧性的现场,伦勃朗选择了一个难度很大的构图,他让杜普教授一个人占据了画面的右半幅,显得十分突出;另外七个人和前面的尸体则安排在了画面的左半边。

这种不平衡构图的难度是伦勃朗对自己技巧的挑战。他利用金字塔形的结构将画面中的人群有条不紊的组织在一起,底层的四个人到中间的两人再到最上层,这样的构图形成一种相对稳定的视觉效果。

同时,伦勃朗通过水平状的尸体分担了金字塔结构的重量,使画面的“天枰”不至于一边倒。这样一条安排巧妙的水平线打破了向上发展的竖形构图趋势,同时也使之成为了画面的核心。

巧妙的构图,既打破当时集体画像的刻板模式,又满足了订件人的需求

画面中光线的使用经过了精心安排。伦勃朗式光线强烈的打在前景的尸体上,并随之反射至后排人物的脸上,光线在人群中折射穿梭,产生了极其丰富的层次关系,不仅仅对于外表的描绘,伦勃朗用它具有代表性的光线,深入刻画了人物的内心。

杜普教授面部基本呈现平光,如同他的表情一样非常淡定自若,以此显示了他在医学上的权威性。七名外科医生目不转睛的观察着解剖过程。

淡定自若的杜普教授

伦勃朗刻意在画面右上方安排了光源,使得观看解剖的学者的面部都受到了光线强烈的影响,这强烈的光线如同暗喻他们内心剧烈的起伏。

可以看见,学者们有人惊讶,有人好奇,有人疑惑,面部表情都非常的丰富,并且略带夸张,与教授的泰然自若形成了鲜明的对比。

表情各异的外科医生同业协会成员

伦勃朗把每个人物都画得极富个性,并且带有情感,使得画面充满了生命力。

人物的性格,通过他们面部鲜明的表达出来。这种情节性肖像画不仅具有艺术上的创新,同时也展示了伦勃朗所处时期,荷兰人追求科学技术以及积极求实的时代精神。

伦勃朗通过光线的对比和构图布局,将画面中心焦点集中在尸体的解剖上。他还将解剖的手臂,每一根血管和肌肉组织,都真实的描绘了出来。

伦勃朗真实描绘出被解剖的手臂肌肉

这具尸体是一个刚刚被处决的犯人,而置于尸体脚下的书本很有可能是1555年出版的维萨里的《解剖学》,书页正巧翻到了关于手臂结构的一页。

《解剖学》一书是当时公认的权威书籍,作者是荷兰科学家安德烈亚斯·维萨里,曾于帕多瓦大学任教。杜普声称自己是“现世维萨里”,由此我们可以看出伦勃朗用心的巧妙。

伦勃朗将《解剖学》绘于画中,一方面展示了这场解剖的学术性,将此书作为参考书,另一方面巧妙的暗示了对杜普的评价。伦勃朗把科学探索精神以戏剧化的手法表现出来,完美的体现了荷兰“科学观察时代”的科学精神。

画面右下角,翻开的《解剖学》

关于《杜普教授的解剖课》

伦勃朗到阿姆斯特丹接到的第一个重要委托;

画面精巧的构图,巧妙的满足了订件人的需求;

画中光线的使用也经过了精心安排;

作品也展现了荷兰人追求科学技术以及积极求实的时代精神;

伦勃朗凭借此作,在阿姆斯特丹一举成名。

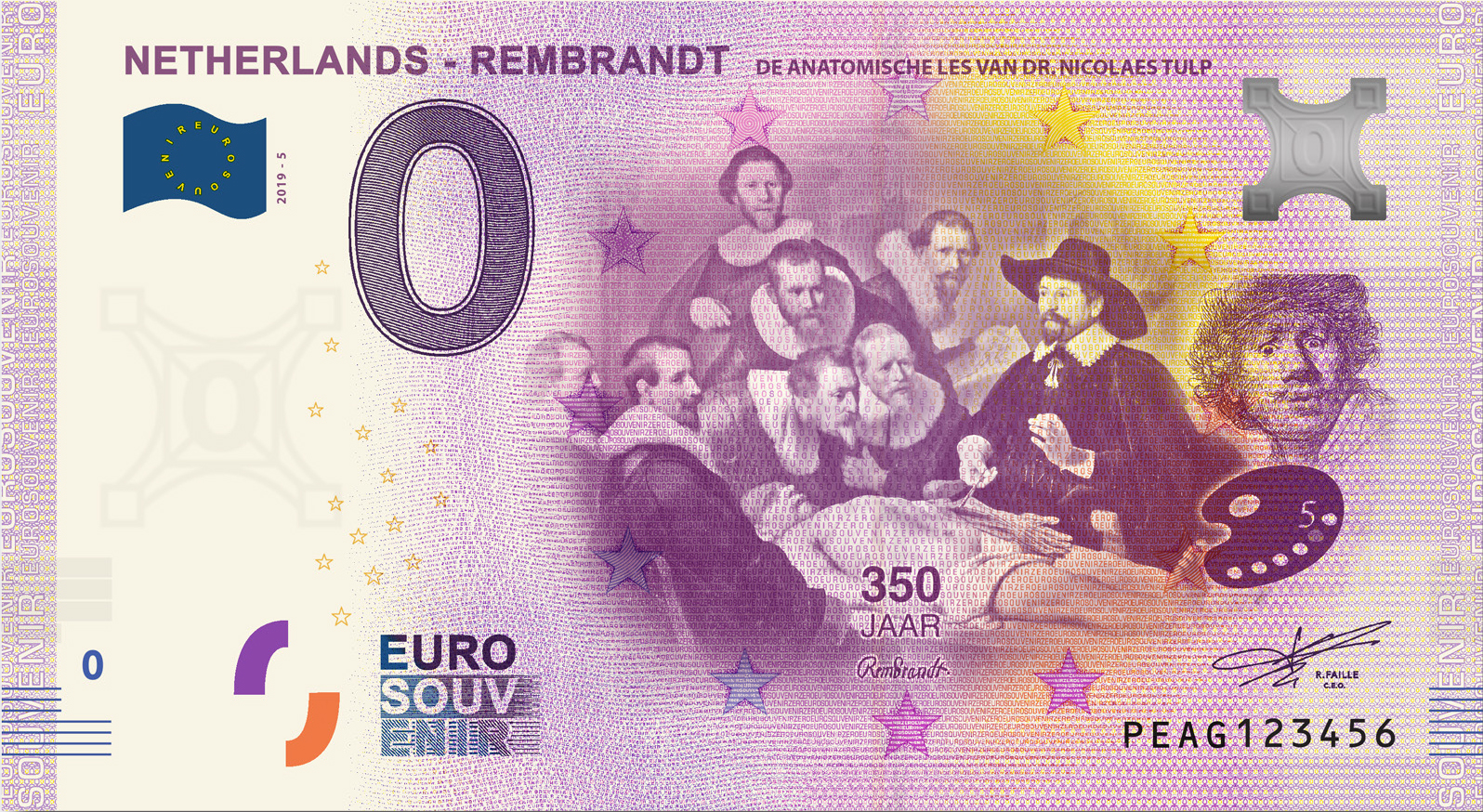

2019年,伦勃朗诞辰350周年之际,

以《杜普教授的解剖课》为图案发售的纪念币