之前有这样一个话题,沉迷于钓鱼的男人有多可怕,你身边也有喜欢钓鱼的家人吗?有人不了解就静静地坐在那里究竟有什么趣味,只见得钓鱼队伍是日益壮大。其实不仅现代人沉迷钓鱼,古人也喜欢钓鱼、赏鱼。

江雪与寒江独钓

柳宗元的《江雪》大概是最出名的垂钓诗:

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

此诗朗朗上口,又画面感十足,全诗只有二十个字,却生动地描绘了一幅清幽寒冷的画面:在寂寞无垠的飘满白雪的江面上,有一页孤舟,上面一个老渔翁静静地坐着,在江心垂钓,四周万籁无声,没有鸟,也不见人踪迹,不知能不能钓到鱼,也许钓了个寂寞吧。

秋江渔乐图

柳宗元的这首诗有点过于冷清孤独了,不带一点人间烟火气,有种纯洁的清高之感。写这首诗的时候,柳宗元刚被贬为永州司马,正谪居在永州,流放十年的前路和他所经历过的险恶官场,让他的心情变得有些沉重而孤寂。

他刻画出一个茫茫的雪白天地,用“千山”、“万径”让背景广大寥廓,而用“绝”和“灭”让这些景物一下子变得极端的寂静、沉默,在这种环境中,独自垂钓的老渔翁不怕寒冷,忘了一切,专心钓他的鱼,仿佛与这天地融为了一体,不动。

这个渔翁形象,实际是柳宗元的思想感情的寄托与写照,这里涉及到一个中国人很喜欢用的手法——寓意于物。

而柳宗元之所以借用渔翁这个形象,是因为他要营造出在这样苍茫天地间符合场景画面的一个人物,这个人最好是钓鱼翁。因为钓鱼是一件安静的事情,给人一种在思考的感觉,在冰天雪地里钓鱼,景不动,人不动,更有种虚无缥缈、清高孤傲的印象。这正与柳宗元那独孤冷清的心境相契合。

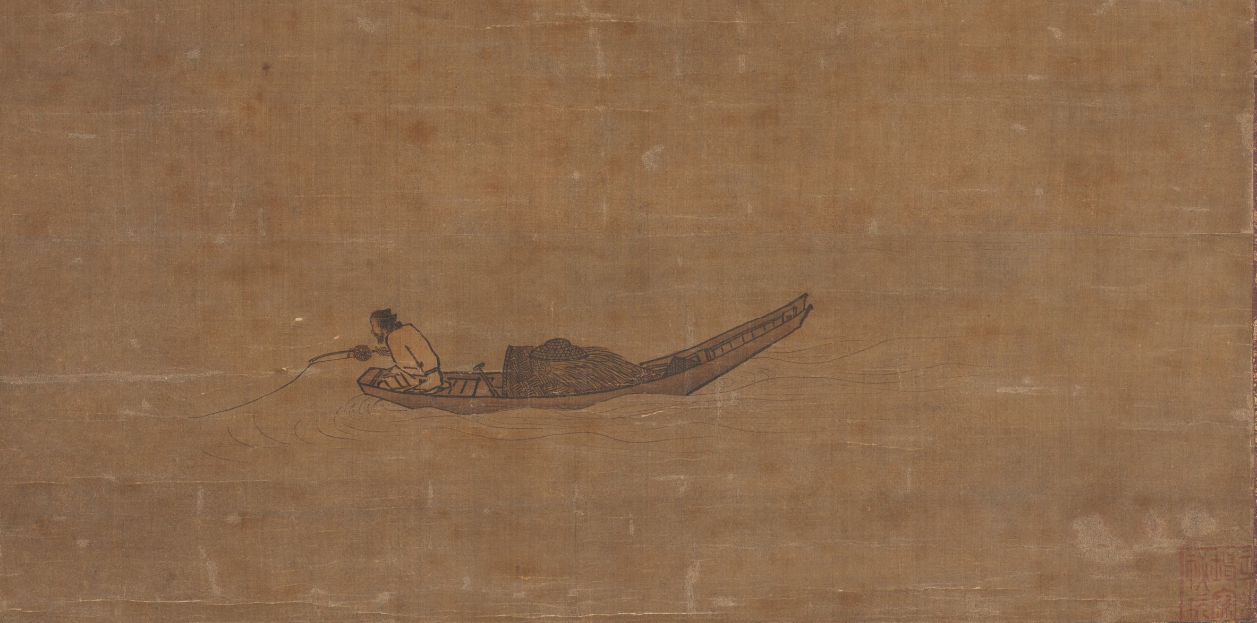

每次看到《江雪》这首诗,我总能想到马远的那幅《寒江独钓图》,这幅画简单到极致,只画一舟、一人,船的四周再画了寥寥几笔水纹,背景一片空白,而就是这片空白表现出了烟波浩渺的江水和极强的空间感,透露出无穷的韵味。多读几遍诗,多看几眼这幅画,你就能慢慢地沉浸在诗意里、境界里。

寒江独钓图

不是吹,中国古代画家这种巧妙、虚实相应的笔法和意境构设,真的太耐人寻味了,正所谓“虚实相生,无画处皆成妙境”,手段高明之处就在于此。

鱼与垂钓的精神寓意

这种画需要静下心来欣赏,就像钓鱼一样,古人很早就将钓鱼这件事探索得极为全面了,鲜少有人真的是为了钓鱼而去钓鱼,大部分钓鱼活动总会赋予上更深的意义。

古时文人高士常以渔樵的身份寄托投身山水、享受自由之乐的人生理想,因而渔歌诗及渔父图也非常流行,因为它有值得创作的精神主题。

秋山草堂图

其实就鱼本身,鱼之美是得到古人认证的,尤其是“鱼尾”之美,卓文君在《白头吟》中写“竹竿何袅袅,鱼尾何簁簁”,就写出了鱼尾浮现于水面的灵动之美;周邦彦《蝶恋花》道“鱼尾霞生明远树,翠壁黏天,玉叶迎风举”,写满天晚霞似鱼鳞状,赞叹霞光之美犹如鱼尾之美,水、天一色,熠熠发光,景物炫目美妙。

而鱼之外的含义,就更多了,古人赋予了鱼很好的寓意,比如“多子多福”之意;“客从远方来,遗我双鲤鱼,呼儿烹鲤鱼,中有尺素书”中的爱情之意;还有因与“余”同音而蕴含的“年年有鱼”的吉祥之意;“鱼跃龙门”的仕途顺遂之意。

鱼乐图卷-葛饰北斋

对于喜好在自然山水间游玩的人来说,鱼那流畅的线条和在水中畅游的姿态,可不就是代表着自由之乐吗?而钓鱼,垂钓者不动,既能静心,又能在大自然中领悟山水之美,因此也成了一件有着清雅格调的事情,能给人带来轻松愉悦的心情。

心甚乐之垂钓图

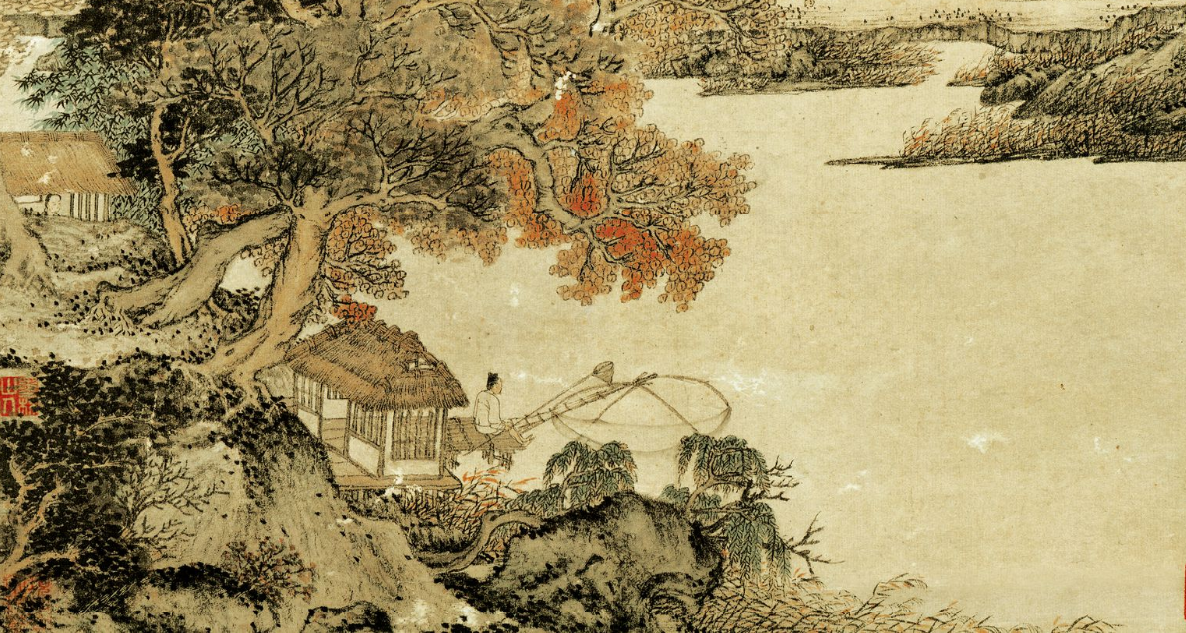

仇英的《枫溪垂钓图轴》细心描绘了开阔又秀美的山水秋色美景,只见群山高耸,遥隐于云雾中,山涧流水潺潺,枫树红叶、苍翠松柏合成一幅赏心悦目的秋景。山脚红枫之下,一艘小船悠悠露出船身,船头一长袍高士正静静垂钓,景物之美、心情之悦,跃然纸上。

唐寅在《溪山渔隐图》上,尽力挥洒垂钓之美事,徐徐开展出一幅山水长卷,山石秀美,林木茂密,色调洗练而风韵典雅。

渔舍水榭坐落于丹枫之中,水面各处都有数只小舟,上面的文人雅士或在垂钓,或悠然地濯足吹笛,皆乐在其中。全画清雅幽丽,灵动妙极。

“游山泽,观鱼鸟,心甚乐之”,令古人沉醉的是鱼的灵动活泼,是心灵的陶冶和净化,是追求自在生命的心境,这种逍遥之乐,何其不迷人呢?