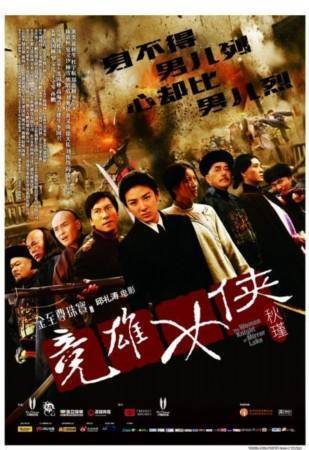

这是我在大概7月看完电影《竞雄女侠秋瑾》后有感而发写的文章。感谢观看。

中流砥柱,力挽狂澜。

这是秋瑾先生的一句话,也是我知乎的签名、生活中的座右铭。我常常说这句话,同学们也因此玩笑我把两个成语当座右铭。有时,我想,这两个成语是否自秋瑾而始呢?但无论如何,这八字形容秋女士波澜壮阔的一生都是极为贴切的。

清·秋瑾《失题》:“中流砥柱;力挽狂澜;具天才;立大业;拯斯民于衽席;奠国运如磐石;非大英雄无以任

电影开始,绍兴轩亭口。1907年7月7日,徐锡麟在安徽巡警学堂会办任上发动起义,吃啥安徽巡抚恩铭,就义。反动政府查到光复会基地就是秋瑾为校长的浙江绍兴大通学堂,最终,秋瑾被捕入狱,由山阴县令李钟岳审讯。

影片采用倒叙手法,以秋瑾一生为主线,现实被捕为副线。

秋瑾是才女,“剑与诗的才女”。

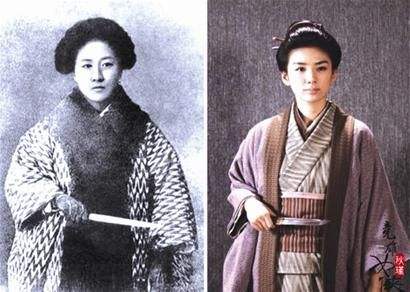

秋瑾

1875年11月8日,秋瑾出生,生父为时任福建巡抚秋寿南。七岁那年,秋瑾三次拒绝缠足。

竞雄女侠秋瑾——缠足

小小的弓鞋,精致又漂亮,却象征着封建社会对妇女的不堪束缚。用脚步把女孩的脚骨生生勒断,肉烂尽了、脚畸形了,女人先天的身体被强行变为男人的附属品。由于脚背弓起,连出行都变得困难无比——女人便沦为了简单的生育机器。

弓鞋

可以说,缠足第一次激发了秋瑾的反抗意识。由于父亲的开明,秋瑾得以避免缠足,并在接下来的生活中识字、练武 。相伴的,她的反抗和独立意识也逐渐壮大。

竞雄女侠秋瑾——成长

她救下一个被虐待的哑女孩,女孩因为是哑巴被父母卖为童养媳,她背着的就是她相公。秋瑾为她取名复生。

童养媳在我国甚为流行。所谓童养媳,就是从小被人抱养,长大成年后,就要成为那家的儿媳妇。

天下竟有如此狠心的父母,世上竟有如此黑暗的事情。童养媳,因为种种原因被像牲畜一样卖到所谓“夫家”,忍受虐待、毒打,作为奴隶一般,没有人格、没有自由。

电影的细节发人深省,秋瑾的两个哥哥和两位表亲都无恶意,看到眼前一幕却也似乎习以为常,还以此来开玩笑,并让秋瑾不要惹事。而那个老男人在收钱时笑得又多么丑态毕露!但光看到这一点是不够的,这又一次表明童养媳不过是夫家的财产,是可以议价交易的物品。而这种封建陋行竟根深蒂固到这种地步,我不禁想到,历史上,列强打进国门来,上书言事的官员都说所谓西人船坚炮利而道德远不及中国。现在看来,当时社会实是道德沦丧。

秋瑾二十岁时,嫁给当时湘潭首富王某的儿子王廷钧。秋瑾的相公是个花花公子,整日斗雀作乐。

忧国忧民,见义勇为。

在当时,秋瑾就以诗才闻名 ,并引起了李钟岳的赏识。

1901年,八国联军进北京,秋瑾27岁,写下“幽燕烽火几时收?闻道中洋战未休。漆室空怀忧国恨,难将巾帼易兜鍪。”(《杞人忧》)

秋瑾由于时事和父亲去世的刺激,对丈夫寻欢作乐行为无法忍受。为了救国,她劝丈夫捐了一个京城的官。

两人进京的所见所为深深影响了秋瑾。

竞雄女侠秋瑾——忧国忧民,见义勇为

秋瑾于是深感清政府腐败无能、崇洋媚外、残害百姓。秋瑾在京城结识了吴芝瑛,二人结为好友,通过 她听说了在日本留学的徐锡麟。有了志同道合的好友支持,秋瑾心中最开始朦胧的忧国和男女平等的意识开始向着革命倾斜,接受了新思想、新文化。

吴芝瑛,进步妇女,工于诗、书、画,号万柳夫人。在一次万柳堂的聚会中,吴芝瑛挥毫题写了一副对联赠给秋瑾:“今日何年,共诸君几许头颅,来此一堂痛饮;万方多难,与四海同胞手足,竞雄世纪新元。”。

1903年中秋节秋瑾与丈夫王廷均发生冲突,离家出走。写下:

《满江红》

小住京华,早又是,中秋佳节。为篱下,黄花开遍,秋容如拭。四面歌残终破楚,八年风味徒思浙。苦将侬,强派作蛾眉,殊未屑! 身不得,男儿列。心却比,男儿烈!算平生肝胆,因人常热。俗子胸襟谁识我?英雄末路当磨折。莽红尘,何处觅知音?青衫湿!

秋瑾下决心冲破家庭牢笼,投身革命。1904年7月,秋瑾决定自费前往日本留学。此时,若说秋瑾心中有什么愿望的话,那么其一便是救国,其二便是男女平权。

竞雄女侠秋瑾——在日本

竞雄女侠秋瑾——徐锡麟

“我们见到的星星,是星体从前反射出来的光,星光由那个很远很远的星球,走过很长很长的路,才来到我们眼前。经过很多很多的光年。”

“那光一年能走多远?”

“对人来说,是千生万世都走不完的。”

“这么远啊,那岂不是...永远,永远...”

“我有时候想,我们今天所做的事,可能要后世人,才能看得见。”

我想,这里的永远指的应该是革命——始于革命,终于革命。

剧中的永远共出现了三次,还有一次是开头清兵围攻大通学堂,秋瑾让复生带人先走,复生不肯表示“永远,永远”。

这是电影塑造的一句很好的台词,由浅入深,革命也好,友情也好,充满了秋瑾对未来的美好期待,在抒发个人情感外,一种悲壮便涌上心头。

不过,在日留学生并不都是积极进步青年,根据鲁迅的文章我们知道当时的风气是很不好的。

东京也无非是这样。上野的樱花烂熳的时节,望去确也象绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山。 也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。 中国留学生会馆的门房里有几本书买,有时还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱;问问精通时事的人,答道,“那是在学跳舞。”

竞雄女侠秋瑾——胡栋林

胡栋林已有妻却想纳陆楚楚为妾,众人维护楚楚,秋瑾却没想到她与胡栋林再见竟是在后来大通学堂的开学礼上,而那时胡已是所谓“绍兴府学总办”、陆楚楚已成了他的妾了。

影片中几乎处处是这种新旧对比,形成强烈的冲突。

镜头一转回到现实,李钟岳有意保护秋瑾,审讯过后,他到牢房表示很敬佩秋瑾的为人。他常常以秋瑾的诗词“驰驱戎马中原梦,破碎羞山河故国”来教育子女 ,并告诉她像她这样忧国忧民的人朝中已不多。秋瑾写下了供词,供词只有七个字:

秋风秋雨愁煞人。

秋瑾在日本致力于男女平权运动,她加入妇女进步组织共爱会,自己又办《白话报》宣传妇女解放。1905年11月2日日本政府颁布《取缔清国留学生规则》,应清政府请求限制留学生结社、政治演讲等诸多自由。留学生反应强烈,秋瑾组织了游行示威运动。运动被镇压,朝日新闻一派嘲讽:

出于清国人特有的放纵卑劣的意志,其团结也颇为薄弱,都是乌合之众。中国留学生嫖妓、酗酒、赌钱、生活放纵、卑劣、下流、腐败......丑行多不胜举。

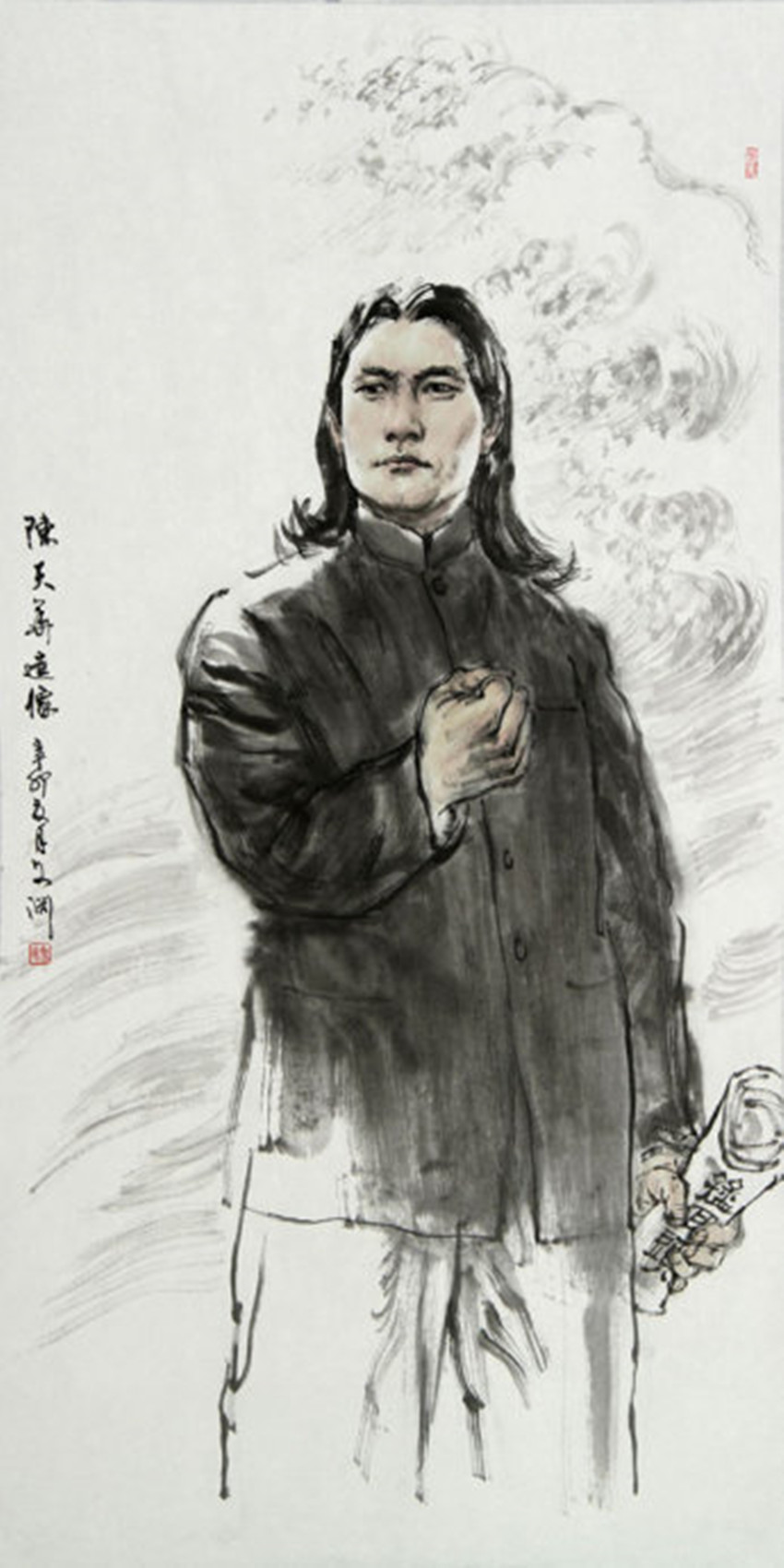

竞雄女侠秋瑾——陈天华蹈海

陈天华,革命志士,有《警世钟》、《猛回头》名作于世。此时,他决心用自己的死促成国人团结与觉醒。1905年12月8日,陈天华蹈海,留下遗作《绝命书》。死时30岁。

。。。。。 诸君更勿为鄙人惜也。鄙人志行薄弱,不能大有所作为,将来自处,惟有两途:其一则作书报以警世;其二则遇有可死之机会而死之。夫空谈救国,人多厌闻,能言如鄙人者,不知凡几!以生而多言,或不如死而少言之有效乎!至于待至事无可为,始从容就死,其于鄙人诚得矣,其于事何补耶?今朝鲜非无死者,而朝鲜终亡。中国去亡之期,极少须有十年,与其死于十年之后,曷若于今死之,使诸君有所警动,去绝非行,共讲爱国,更卧薪尝胆,刻苦求学,徐以养成实力,丕兴国家,则中国或可以不亡。此鄙人今日之希望也。然而必如鄙人之无才无学无气者而后可,使稍胜于鄙人者,则万不可学鄙人也。与鄙人相亲厚之有朋,勿以鄙人之故而悲痛失其故常,亦勿为舆论所动,而易其素志。鄙人以救国为前提,苟可以达救国之目的者,其行事不必与鄙人合也。鄙人今将与诸君长别矣,当世之问题,亦不得不略与诸君言之。。。。。

陈天华遗像

封建时代的顺民们,哪里知道什么国家,什么民族呢?中国封建社会有的只是忠君罢了。统治者的愚民政策、顽固的封建迷信结合在一起,结果就酿成了中国近代史上最盲目的运动之一——义和团。

用多少人的血,才能换来一个时代的进步啊?我们知道,即便是后来的辛亥革命,留下的也不过是一地的军阀:是,人们的意识觉醒了,开始呼唤民主和自由,没有人们的觉醒就没有新中国。但就在新中国时期,史上参与人数最多、理论最极端的群众性的流血发生了。

希特勒说褐色革命是革“革命”的命 ,那么这场革命呢?

1905年,已经是所谓“预备立宪”的时代了。陈天华的死之于清国却如同水面上的羽毛一样,什么都没有打破。到1906年,他的灵柩才回到祖国。除了留学生之间,他的死并未引起时人太多议论。

而就在留学生之间也有一种异样的声音。

竞雄女侠秋瑾——陈天华葬礼上

陈天华死后,秋瑾表示国有国体、人有人格,日本政府限制留学生们的自由,留学生们应归国罢学以示反对。当时的留学生总会总干事杨度、汪精卫等人表示反对。秋瑾焦虑气愤之余,对国家、民族的未来有了更多的思考。

秋瑾是志士,可也是两个孩子的母亲,在日本将近一年多的日子里,没有哪一天她不在思念着家和亲人,在日本她的钱财耗尽;此刻,向着清国的方向,她多么想回到自己的家呀!

可她明白,舍小家为大家,她明白该什么时候回家。她明白只有自己温饱是不够的。

竞雄女侠秋瑾——归国

在归途的航程中,秋瑾写下:

黄海舟中日人索句并见日俄战争地图

万里乘风去复来,只身东海挟春雷。 忍看图画移颜色,肯使江山付劫灰。 浊酒不销忧国泪,救时应仗出群才。 拼将十万头颅血,须把乾坤力挽回。

此行徐锡麟正式邀请秋瑾加入光复会。此行,徐锡麟捐官为安徽巡警学堂督办,混入清政府内部,准备革命。

“秋风秋雨愁煞人”,短短七字供词,两江总督端方便以此为据下令斩首秋瑾。李钟岳据理力争,《大清律例》规定对女子极刑为绞刑,何故斩首?怎可已七字供词而草率审判?他不知道的是,徐锡麟就义后,其心肝被挖出炒菜;他不知道的是清廷腐朽,镇压革命不择手段,连自己的律法都可以违背。他无奈,气愤。

竞雄女侠秋瑾——秋风秋雨愁煞人

竞雄女侠秋瑾——李钟岳

这是李钟岳对秋瑾最后的一点同情。当夜,李钟岳作为监斩官执行了对秋瑾的处决。

归国后,秋瑾积极谋划策应萍浏醴起义,萍浏醴起义失败后。秋冬间秋瑾回到老家,这时她的生命只剩下不到一年时间了。她自知时日不多,对吴芝瑛表示希望自己不幸后可以埋葬在杭州西冷。

整日舞刀弄枪救不了国,吟诗作对救不了国;只有革命可以救国——没有政治革命,男女平权的革命便无从谈起,而革命是要流血的。

秋瑾回到王府,此时她的相公消瘦不堪,对妻子的思念压倒了他的身体。秋瑾死后,王廷钧一直不忘祭奠,终生不复娶,为之营墓。他与秋瑾的两个孩子:王桂芬(女)、王沅德(男)。

秋瑾的族谱

在夫家,秋瑾还上欠款,在吴芝瑛的帮助下办中国女报。

她不想拖累自己的家人。应徐锡麟北上邀请前,她留下书信与王廷钧断绝了夫妻关系。

由徐锡麟创办的大通学堂是光复会的基地,徐锡麟前往安徽后,秋瑾代理校长一职。大通学堂名为体育师范学堂,实则为光复会武装的训练场。既招男,又招女。秋瑾为之作词谱曲的校歌《挽女权歌》歌词如下,刊印在她主编的《中国女报》第2期(1907年2月)上。

吾辈爱自由,勉励自由一杯酒。 男女平权天赋就,岂甘居牛后? 愿奋然自拔,一洗从前羞耻垢。 愿安作同俦,恢复江山劳素手。 旧习最堪羞,女子竟同牛马偶。 曙光新放文明侯,独去占头筹。 愿奴隶根除,智识学问历练就。 责任上肩头,国民女杰期无负。

徐锡麟在安徽捐官为安徽道员,后任安徽武备学堂副总办、安徽巡警学堂会办,他亲近安徽巡抚恩铭,为之亲信。他在马宗汉、陈伯平的协助下谋划在1907年7月8日与秋瑾皖、浙两地同时起义。

马宗汉,1905年九月加入光复会,安庆起义失败后,为不使横遭搜捕的无辜群众遭殃,于躲避处挺身而出,亮明身份而被捕。在狱中,马宗汉备受酷刑50余天,坚不吐实。8月24日被惨杀在安庆鹭鸶桥监狱前,时年23岁。

竞雄女侠秋瑾——安庆起义

但不幸地,一名光复会成员在上海被捕,供出了一份光复会名单(均为化名),“光汉子”也在其中。恩铭命徐锡麟缉捕,他也只好将计就计,在巡警学堂毕业典礼上起义,刺杀恩铭。但恩铭临时有事,毕业礼提前两天举行,秋瑾已来不及通知,最终7月6日起义失败,事泄。徐锡麟就义后,他的心肝被挖去炒菜,终35岁。秋瑾随即被捕。

7月15日晨,绍兴轩亭口。行刑前,秋瑾想再看一看有没有人为她送行。

竞雄女侠秋瑾——就义1

竞雄女侠秋瑾秋瑾就义2

悄然无声地,人们都等待着......

顶戴花翎、长袍小脚、秋雨绵绵。

悠忽一瞬地,我分明在屏幕前看到的,是每个人手上都拿着什么东西,镜头只是在陈述着,我看到她们妇人手上拿着的是——馒头。

我不禁心头一凛。

我不禁想到又一个绍兴人。《药》这篇小说隐喻的就是秋瑾之死。

封建的气息、迷信的气息、愚昧的气息,那一刻我不禁眼眶湿润,这压抑的气氛令人——窒息。

不知道秋瑾此刻是否感到一丝寒心。秋风秋雨之中,秋瑾的生命走上了尽头,终32岁。

监斩秋瑾后,李钟岳羞愤难当,看清了清廷本质后,于7月29日上吊自杀。

吴芝瑛和复生暗中为她收尸,埋葬在杭州西冷。芝瑛悲撰《秋女士传》、《秋女士遗事》。

又与盟妹徐寄尘营葬秋瑾于杭州西伶桥畔。作《西伶吊秋》七绝四首,并亲笔为墓碑题“鉴湖女侠秋瑾之墓”,又于住宅“小万柳堂”院内建“悲秋阁”,题联曰:“英雄尚毅力,志士多苦心”。在丈夫廉泉的全力协助下,义葬秋瑾于杭州西泠桥畔,徐自华撰写墓表,吴芝瑛书写碑文,勒之于石。她还在秋瑾就义的绍兴古轩亭口造“风雨亭”,在杭州南湖别墅内建造“悲秋阁”,以志哀悼。当年,吴芝瑛、徐自华冒险义葬秋瑾的壮举令海内外革命志士极为振奋,深受鼓舞,却触怒了清廷的鹰犬爪牙。吴芝瑛一腔正气,毫无惧色,她致书两江总督端方,郑重声明:“是非纵有公论,处理则在朝廷,芝瑛不敢逃罪。”一时间,其命运受到各国舆论关注。英国《泰晤士报》在头版刊登吴芝瑛大幅照片,发表她的美国女友麦美德撰写的专文,声援吴芝瑛和徐自华。迫于中外舆论的强大压力,清王朝未敢贸然加害于二位女士。

秋瑾之正气凛然于世。

希望可以把这部好电影推荐给更多的人,也感谢可以耐心看完的朋友。