三代法-弗兰德作曲家带你领略文艺复兴时期,欧洲大陆北部的音乐魅力。

「法-弗兰德作曲家(Franco Flemish composers)是15世纪中叶以后出自欧洲大陆北部的作曲家,他们分散而布、延续时间跨度大,前后音乐风格变化也很大,所以他们并非是一个乐派,而是某个时期的“法-弗兰德作曲家”。」

约翰内斯·奥克冈(Johannes Ockeghem,1410~1497)是15世纪法-弗兰德作曲家之一,以歌唱家、唱诗班指挥、作曲家和教师而闻名。

约翰内斯·奥克冈(Johannes Ockeghem,1410~1497)

他在世时受到众多赞誉,但作品数目并不多,包括13首弥撒曲(3首未完成),1首单乐章的信经,10首经文歌和约20首尚松。

从作品的比例可以看出,奥克冈更为重视固定歌词的弥撒曲而不是自选歌词的经文歌。

他的弥撒曲较多的是以引用已有旋律为基础创作,这些引用的旋律既有宗教的又有世俗的,而同时代的三声部尚松是其世俗旋律的主要来源。

奥克冈创作了4首较大型的定旋律弥撒曲,它们明显地有迪费弥撒曲的影响:

这些弥撒曲都是四个声部,固定声部的定旋律在每个乐章中要完整地出现一次或数次,作为音乐结构和创作的基础。

然而这些作品也具有相异于迪费传统的特征:

不分主次的四声部复调织体和没有“缝隙”的连绵的音响,音乐的结构似乎被“隐藏”了起来。其作品的总体音响为丰满浑厚的人声。

奥克冈的另一类弥撒曲是没有引用定旋律的较自由地创作的弥撒曲,它们在创作手法上更为新颖,体裁处理更为自由。

如他最有代表性的作品之一《Mi-mi弥撒曲》(Missa Mi-mi),作品没有引用的曲调,没有定旋律,起乐章间联系作用的在各乐章前出现的前导动机也十分简短。

所谓“mi-mi”是来自乐章开始低声部的动机E-A-E中的E、A两个音在不同的六声音阶中的唱名。

曲目:《Mi-mi弥撒曲》之羔羊经与荣耀经(Missa Mi-mi: Kyrie & Gloria),演唱团体:哥本哈根古乐团

作品末乐章《羔羊经》中很少采用轮廓清晰的节奏,没有系统的模仿,终止常常被装饰旋律掩盖,不分主次的各自独立的声部融合为一种整体性的复调音响。

15世纪著名作曲家逝世时,人们都要为其写悼亡曲,奥克冈1497年去世时,为他写的悼亡曲的数量大大超出同时代的作曲家,其中有一首为若斯坎所作。

若斯坎·德·普雷(Josquin des Pres,约1440~1521)是15世纪后期至16世纪初期法-弗兰德作曲家的突出代表,也是文艺复兴时期最重要的作曲家之一。

若斯坎·德·普雷(Josquin des Pres,约1440~1521)

他处于欧洲音乐从中世纪向近代过渡的转折时期,他的音乐中既兼收并蓄了各种旧的传统,又显露出许多新的时代的音乐思想和风格的因素。

若斯坎留存下来的作品有18首弥撒曲、100首经文歌和70首尚松。

在若斯坎的时代,弥撒曲仍然是作曲家表现其创作能力和技巧的重要体裁。若斯坎在其当代和后世的声誉先是由他的弥撒曲创作而建立起来的。

他的弥撒曲一方面可以说是15世纪弥撒曲的各种创作风格的概括和总结,另一方面则为16世纪的弥撒曲的发展拓宽了道路。

若斯坎的弥撒曲中有许多是定旋律弥撒曲,其定旋律有的是素歌,更多的是世俗曲调。他在弥撒曲创作方面引人注目的是他的创作促进了一些新的弥撒曲类型的发展,如仿作弥撒曲等。

仿作弥撒曲(parody mass)是以已经存在的复调作品为基础,引用多个声部的材料,或吸取其动机、复调陈述方式和结构等特征而创作的弥撒曲。

16世纪,这种模仿弥撒曲取代了定旋律弥撒曲成为最主要的弥撒曲形式。

经文歌是若斯坎创作数量最多的体裁,也是最能代表其个性和创造性的体裁。若斯坎在经文歌创作中运用了当时的几乎所有创作形式,从严格的定旋律方式直至自由创作方式。代表作品:《圣母颂》(Ave Maria)等。

曲目:圣母颂(Ave maria)

在意大利人文主义精神的影响下,若斯坎创作的一个重要的变化是更关注如何以音乐传达与表现歌词,不论是宗教的拉丁文歌词还是世俗的方言歌词。

这种以音乐手法对歌词进行形象的解释与象征的谱曲方法被称为“绘词法”(word-painting)。这种以音乐对一个词或一个句子进行音画式的表现方法,在文艺复兴后期和巴洛克时期被大量采用。

若斯坎的尚松体裁作品代表作品有《千般悔》(Mille regretz),这首尚松已不再是勃艮第尚松那种带伴奏的独唱歌曲的形式,作品也没有定旋律等预定的结构的因素,四个声部保持着各自的独立,模仿手法运用灵活。

曲目:千般悔(Mille regretz),演唱团体:Vox Luminis

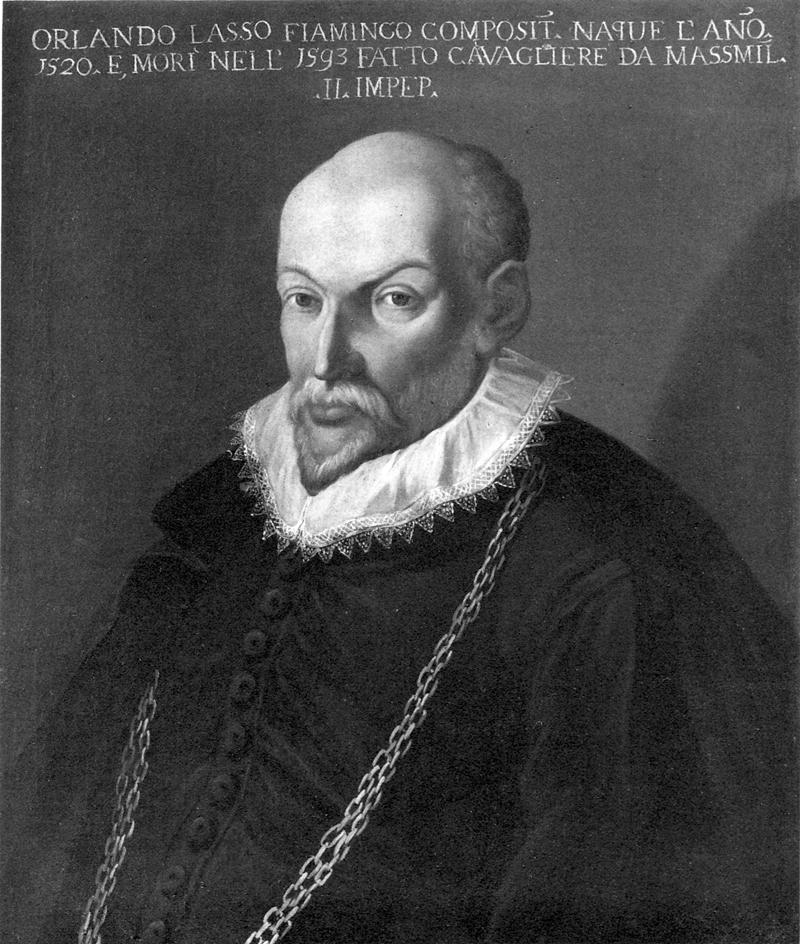

奥兰德·德·拉絮斯(Orlande de Lassus,1532~1594)是文艺复兴时期最后一代法-弗兰德作曲家的杰出代表,他与帕勒斯特里那是同一时期的两位最重要的作曲家。

奥兰德·德·拉絮斯(Orlande de Lassus,1532~1594)

拉絮斯创作了两千多首作品,包括约70首弥撒、176首牧歌、135首尚松、93首利德和520首经文歌。弥撒曲代表了拉絮斯创作中最具传统性的方面,他的大部分弥撒曲都是模仿弥撒曲。

曲目:回声(英语演唱版)

他从同时代的牧歌等世俗体裁中大量汲取新的音乐语言手法,早期的牧歌富有生气,随着年龄的增长,节制庄重成为典型的特征。代表作品有歌曲《回声》等。

曲目:《西比尔的预言》(Prophetiae Sibyllarum)

经文歌是拉絮斯重要的创作领域,与帕莱斯特里纳节制的风格相反,他的经文歌:

以音乐生动地描述歌词,

音乐感情生动充满活力,

既有生动的大跳,又有强烈对比的节奏。

在这首《西比尔的预言》(Prophetiae Sibyllarum)中,他采用了极端的半音化风格,音乐性格更加鲜明。

无论是哪一种体裁的创作,都体现了拉絮斯在对文艺复兴时期不同国家、不同民族的音乐体裁风格的汲取和掌握方面展示出超凡的才能。