文艺复兴旺盛的生产力,结出了一个美好文明的丰收果实。

作者 | 张斯尧

文艺复兴给我们的不仅是宏伟的建筑、无数的丰碑和绘画、编年史和诗歌、经文歌和牧歌。古人的雄心壮志的复苏,对个人力量的新价值观,造就了洋溢着无穷生命力的人士。

——保罗·亨利·朗《西方文明中的音乐》

如果说哥伦布在1492年的远航标志着人类对世界的探索进入新的历史,那么“文艺复兴”同样可以看做人类思想进入新纪元的开端。

萨尔瓦多·达利:《哥伦布发现美洲》

好像远洋的水手在桅杆最高处期待新大陆的轮廓一样,音乐的世界中同样充满生命的躁动。新的体裁、新的技法、新的理念的诞生,让这一时期的音乐蓬勃发展,艺术的创造者们以更加纯熟的手法复兴“人”的精神,人文主义思潮遍及欧洲。

与窗外的勃勃生机相对应,经院之内的世界也在经历着一场变革。

16世纪德国的新教改革使一些欧洲国家脱离了罗马天主教会,也开始让教会音乐呈现出不同的方式,这其中尤以德国宗教改革的音乐最有特点。

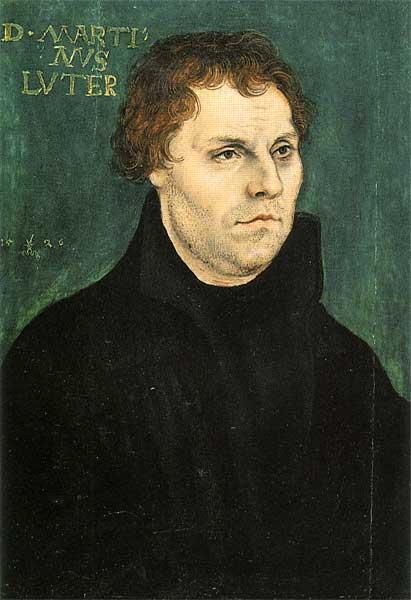

1517年,德国神学教授马丁·路德(Martin Luther,1483 - 1546)以人为主义的原则为基础,针对当时教会的陈腐起草《95条纲领》,期望在宗教内部实现一定的革新。

老卢卡斯·克拉纳赫:《马丁·路德》

马丁·路德既是德国宗教改革的领袖,也是一名超级音乐爱好者,尤其喜欢若斯坎的音乐,盛赞他为“驾驭音符的大师”。

要知道,若斯坎作为文艺复兴时期承上启下的音乐家,继承了尼德兰和意大利音乐文化的精髓,对和声调性以及词曲配合有着新的认知,并以高超的手法摆脱了中世纪音乐技巧的束缚。那首宗教题材的经文歌《圣母颂》就因其歌词巧妙的“扣题”,而被广为流传。

马丁·路德显然喜欢这种思路,也相信音乐在伦理教育的作用,尤其强调会众应该参与到宗教仪式中的歌唱中来,而不仅是对唱诗班的聆听。

于是他给予音乐更重要的地位,带领会众使用《德语弥撒》(这是一种有别于罗马教会的简化版本),并且领导创作出“众赞歌”这种在新教仪式中使用的,新型的会众演唱歌曲。

众赞歌是路德教会的赞美诗,一定程度上等同于天主教的素歌。

众赞歌的歌词是德文的诗歌,旋律有的是新创作的,有些是世俗曲调,还有的是用格里高利圣咏改编而成。与圣咏不同的是,众赞歌是为会众齐唱而创作。

而在此之后,与圣咏相同的“艺术命运”降临了。人们很快开始了以单旋律众赞歌为材料的复调创作。众赞歌旋律作为支撑声部和高声部的情况均有可能,1600年以后流行的做法是用管风琴演奏低音声部,会众演唱众赞歌旋律。

路德本人写过很多众赞歌的歌词。1524年他与作曲家约翰·瓦尔特(Johann Walter,1496 - 1570)合作出版了第一不复调众赞歌集《圣歌集》。两人的联手的经典之作便是被誉为“16世纪马赛曲”的名曲《上帝是我们坚固的堡垒》。

该作品在历史上经演不衰,还经常被后世的音乐家们进行改编,比如巴洛克时期音乐巨匠,大名鼎鼎的约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(J·S·Bach,1685 - 1750)。

作品:巴赫《上帝是我们坚固的堡垒》,演唱团体:索非亚教堂合唱团和室内乐团

在德国宗教改革轰轰烈烈的进行并收获了最重要的音乐成果的同时,罗马教廷内部也进行着激烈的讨论,并对自身采取相应的改革措施,史称“对应宗教改革”。

必须听清歌词以及世俗音乐的影响等等内容是针对音乐做出的新规。前者的提出在现在看来有些好笑,但当时的弥撒曲中过于复杂的对位着实让人头疼,于是禁止在教会音乐中使用复调的提案被拿到会议上进行讨论。投票通过在即,一位伟大作曲家使局势发生了逆转。

帕莱斯特里纳

意大利作曲家帕莱斯特里纳(Giovanni Pierluigi da Palestrina,1525 - 1594),这位在罗马教会供职一生的音乐家,用《马尔切利教皇弥撒曲》这首高难度的复调作品证明,上述问题的错误不在音乐而在作曲家,复调音乐与歌词陈述清晰二者可以完美融合。

帕勒斯特里纳的创作源自对文艺复兴复调传统的精炼,他的弥撒曲使用了当时各种流行的技巧,并使之成为一种典范,史称“帕勒斯特里纳风格”。由此他也被认为是“对应宗教改革时期”最重要的作曲家。

任何听过他的作品的人,都能从中体会到那种客观、纯净的宗教感,那种对于中世纪圣咏美学的继承。

当然,并不是所有为教会服务的音乐家都采取这种方式,尼德兰作曲家拉索(Orlando di Lasso,1532 – 1594),就以其经文歌中强调个人情感表现力和力图让描写的事物活灵活现著称。

拉索

他是16世纪活跃在德国的最重要的作曲家,也是文艺复兴晚期最具国际化的作曲家。这样的创作特征和个人经历,其实也是时代的缩影。

国际的交流不仅停留在西欧大陆,也扩展到东方国家。在这种时代背景下,威尼斯成为意大利除罗马之外在16世纪最重要的城市。

建于11世纪的圣马可大教堂成为彼时音乐的中心,并诞生了著名的“威尼斯乐派”。金碧辉煌的大教堂有两座管风琴。能在这里工作,是当时很多音乐家的终极职业梦想。其中就包括文艺复兴时期众多名家们,比如维拉尔特、加布里埃里叔侄,蒙特威尔第等等。

由于先天硬件条件过于优越,威尼斯乐派很多作品运用两个合唱团和两台管风琴协同进行,这推动了复合唱的发展,甚至在加布里埃里的一些复合唱作品中,合唱声部和管风琴声部是可以互换的。这种织体丰富,音色多变的主调风格音乐影响深远。

值得一提的是,器乐合奏作品很受威尼斯乐派的作曲家们喜欢。比如“坎佐钠”,最初由尚松移植到管风琴演奏,慢慢发展成为2-3个乐器组演奏而创作——这样的组合,传说是作曲家G·加布里埃利受圣马可大教堂多重圣楼的启发。

圣马可大教堂

由于印刷技术的发展,1450-1550期间,越来越多的乐谱被记录下来,器乐作品也一改历史中以即兴或是口口相传的演奏、创作模式。

更多新的体裁和音乐形式登上历史的舞台。音乐家们也将在全新的道路上,继续挥洒他们的激情、捕捉天才的灵感。