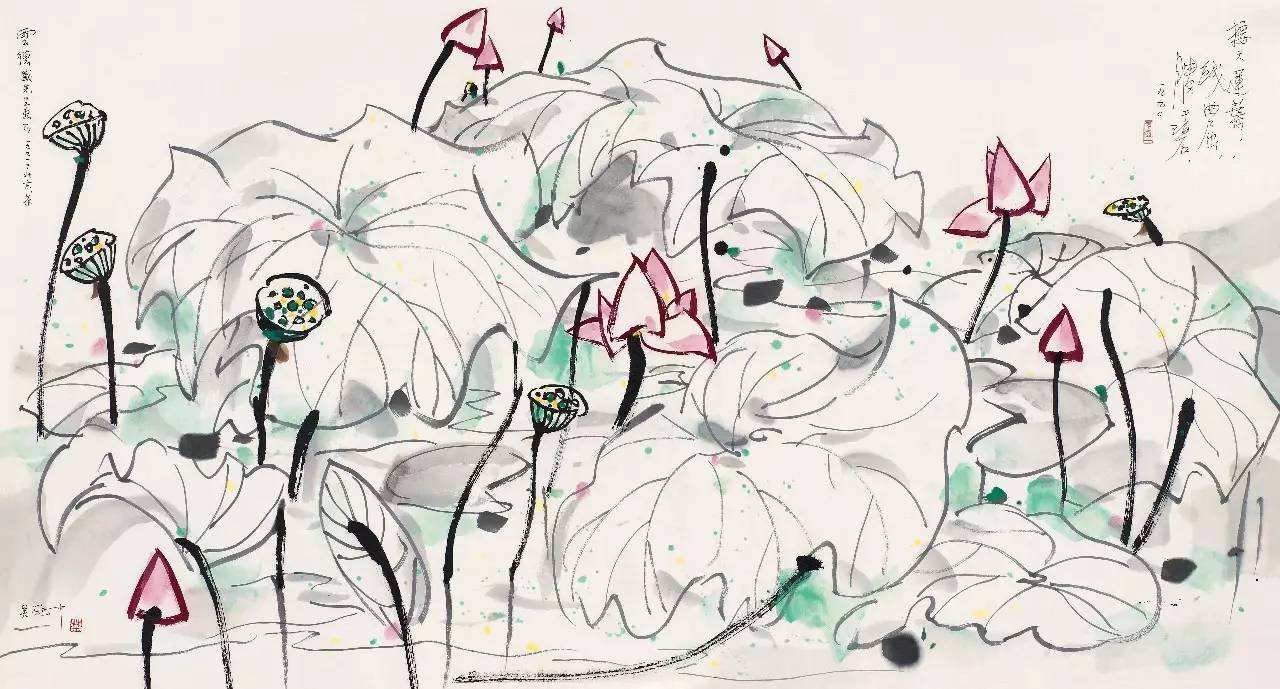

笔墨当随时代

《簪花仕女图》(局部)©周昉

说到中国画,大多数人的印象可能都是水墨、写意、大片留白,但这却绝非中国画的全部,如果要说到中国绘画的“正宗本源”,那么即使不争论究竟谁更能代表中国绘画,工笔画,也至少应该得到与写意画同样的关注。

壹

工笔画是什么,如果要用一幅画来说明,可能最合适的就数《簪花仕女图》了,唐代周昉的这幅传世名作,对于人们来说,即使不是知之爱之,至少也都是“听说过没见过”或“总碰到不认识”的脸熟了。

《簪花仕女图》©周昉

存在感如此之高,它确实可以说是工笔的典型代表,工笔画大体如此,如此大体为工笔画,至少古代是这样。

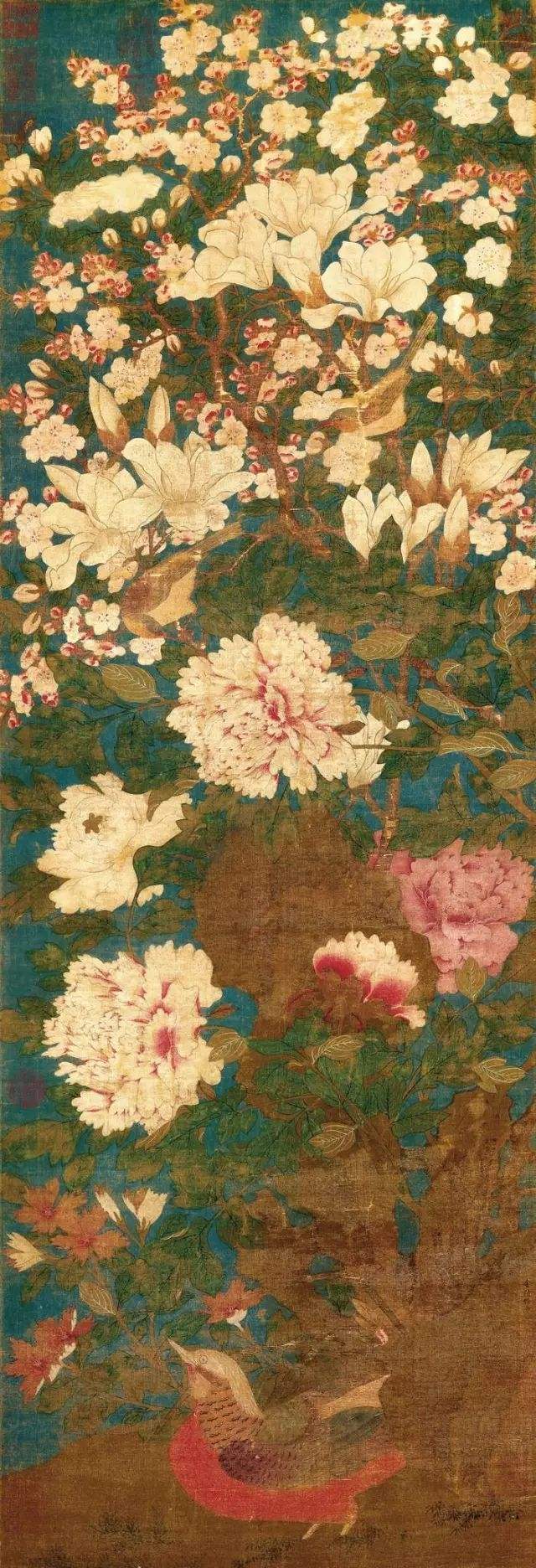

©徐熙

唐五代时,工笔画就已至臻成熟,早在一千多年前,五代画家徐熙、黄荃画中的花鸟,就已是实打实的栩栩如生。

因而中国工笔画,也常因它的写实性为人称道,或言“中国画也可以很写实”,但这却并非工笔的关键。

©黄荃

相传,韩干、周昉有一次先后应邀为赵郎画像,两人画得都惟妙惟肖,众人竟无法分出高下,等到赵郎的夫人见到画,则直言周昉更胜一筹,因为“盖前画者空得赵郎状貌,后画者兼得赵郎情性笑言之姿尔。”

可见对于工笔的理解,并不在于单纯画得像,不在于“图画赛照片”,而是以“神、真、意”出彩。换言之,“写意”性并非只是写意画的专属,而是工笔、意笔殊途同归,无论是工细严谨的工笔,还是粗率飘逸的意笔,其美都归于传神,都因能够“打动人”而有魅力,它们的差异,更多在于笔墨技巧,而非精神实质。

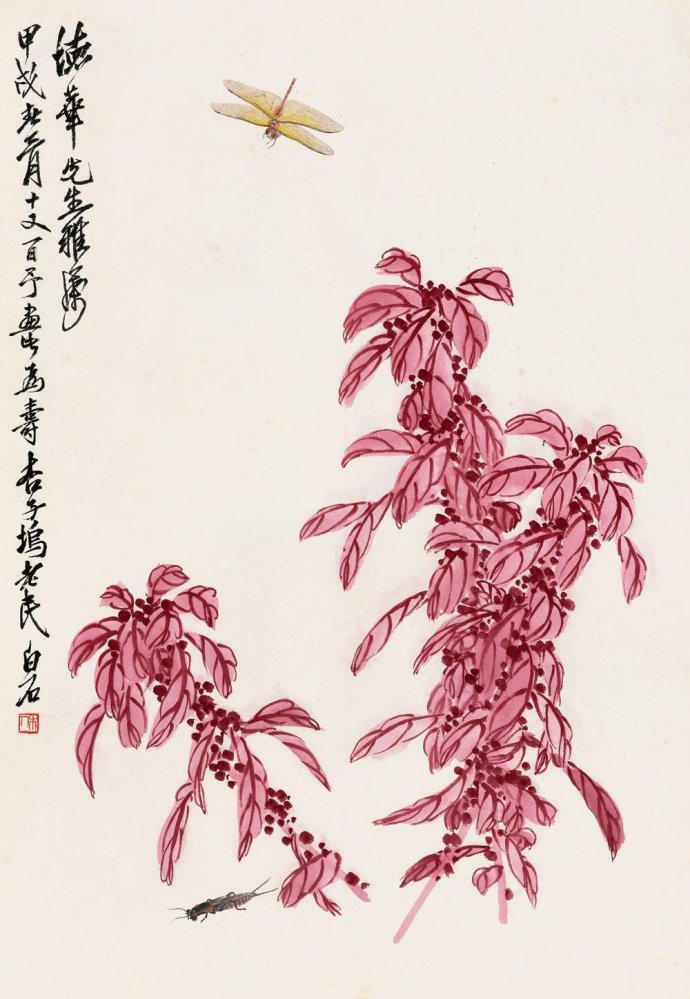

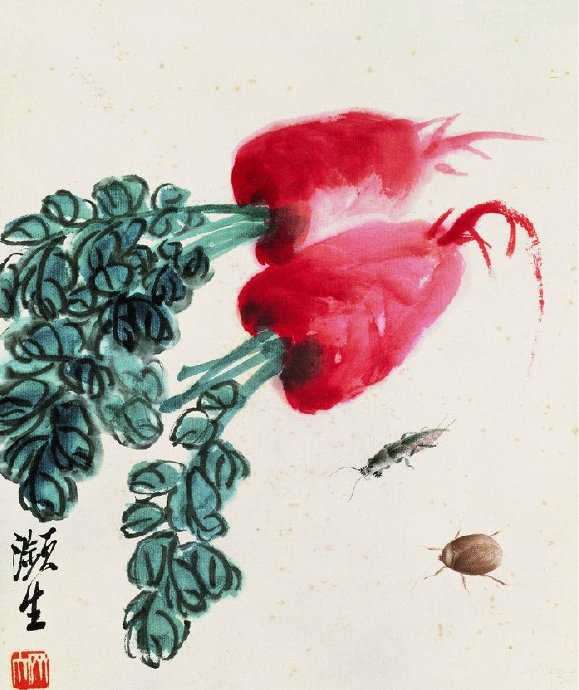

©齐白石

齐白石有一些很有意思的作品,喜欢把瓜果蔬菜和各种小昆虫画在一起,小花小草萝卜青菜,蜻蜓蜜蜂螳螂土狗,前者用意笔描绘,后者以工笔塑造,一个率直写意,一个工细写实。

©齐白石

两种笔法的区别直观明了,气韵则相呼相应,一时竟说不清谁更优秀,二者相形,使佳作意趣顿生,如果改成统一的意笔,或统一的工笔,倒反而显得呆板了。

©齐白石

工笔画这种“以形写神”的意蕴,全仰赖它匠心的创作方式。不同于西方的“对景作画”,中国画讲求“师法自然”,所绘景物在现实中并无对应原样,而是对自然长期观察揣摩,目识心记,最后提炼总结,将景物以最理想的状态表现出来,“师法自然”而又高于自然。

宋人小品

宋代出现的宋人小品画,是对此的经典表达之一。由于多画在团扇上,宋人小品是不同于卷轴画的小尺幅,内容上也一反全景构图,而是表现局部小景,画面明白浅显,轻快有趣。虽只是简单的野趣俚俗,却隽永非常,真实感人。

宋人小品

这一花一木见森林的精妙,正在于它们并非一时一地景物的记录临写,而是记取大千自然于心中,再经营呈现在方寸间。古人作画,这样的例子比比皆是。

宋人小品

文与可为画竹,在筼筜谷饱览竹林,未画已“胸有成竹”,因能执笔熟视,一挥而就;黄公望为作《富春山居图》,则多年辛苦奔波在富春江畔,经大量“写生”,而终得“写真”。

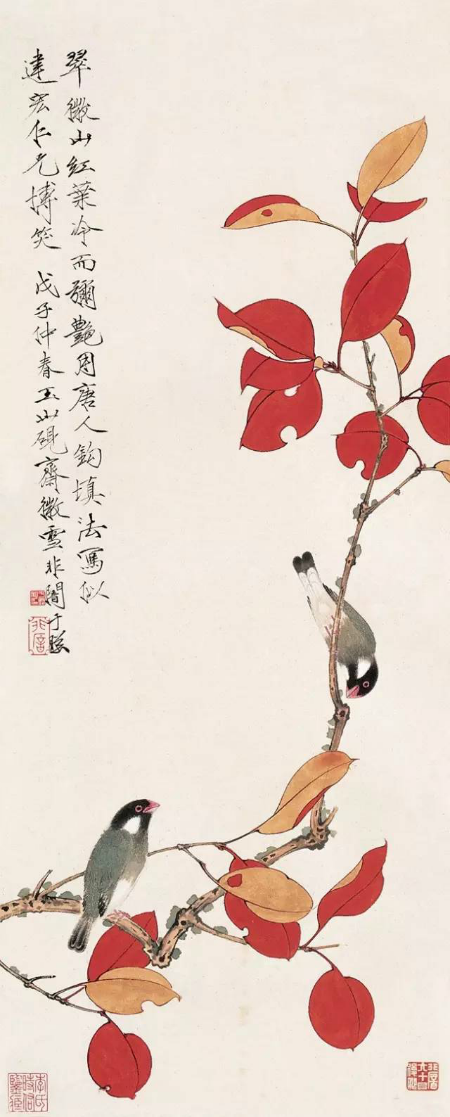

©于非闇

近世于非闇为画牡丹,坚持在各大公园仔细观察,从含苞到凋落,从花叶到枝干,长期地潜心揣摩,最后取春天的花,夏天的叶,秋冬的枝干,融为一体成画,超脱自然所限,牡丹之美尽态极妍。诸如此类,皆见匠心妙笔。

贰

从远古开始,人们就本能地用线条描绘物像,随后“以图记事”开始演化,朝一个方向变成作为象形文字的汉字,朝另一个方向则形成了中国的绘画。

在此过程中,线条逐渐成熟,又采矿石磨制矿石颜料,即为“丹青”,与“水墨”相对,用细致的线条摹写物像,再施以丹青敷色,这就有了工笔画的基本形制。

©于非闇

又经历代繁衍,顾恺之、吴道子等大师相继,到唐朝时工笔画已达巅峰。随后经唐宋水墨之变,写意画才在宋代正式兴起,而此前的千年时间里,可以说工笔画即中国画,是中国绘画的“正宗本源”。

中国画是线的艺术,一支简单的毛笔,同时幻化出书法与绘画两种艺术,所谓“书画同源”,“书画异名而同体”,也正如唐寅所说的,“工画如楷书,写意如草圣”。中国人用线使毛笔的本领,可不是只能写成字展现的。

©徐渭

明代画家徐渭,其画作堪称大写意之典范,局部放大之后虽已看不出画的是什么,但笔墨的强大魅力却历历呈现,用笔的轻重缓急,浓淡干湿,都极尽精髓,此时再反观整体,则其意其趣豁然。这份精妙,全都落在那力道笔触,落在那“墨分五色”的用笔上。

©叶浅予

再到小写意或兼工带写,则写实性增强的同时,书法性的用线也开始凌厉地展现,比如叶浅予、黄胄的线条,一个简洁刚健,一个雄浑繁复,风格疏异,却都完美诠释了为何中国画的线条绝非仅仅是轮廓线、结构线,而是对艺术本身的塑造。

©黄胄

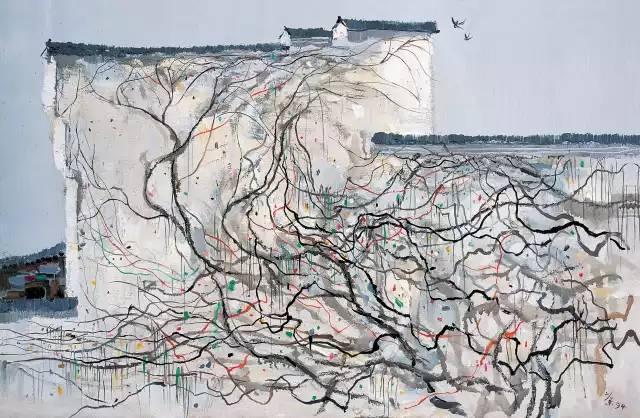

又如线条向来盛名的吴冠中,其用线则已堪称出神入化,妙造自然,极致线条勾勒下,江南美景跃然纸上。

©吴冠中

而再回看工笔画,则道理也是想通的。唐代张萱的《捣练图》,寥寥线条勾勒,就将人物衣裙表现得淋漓尽致,那种垂顺的质感仿佛触之可及,更借助衣纹的描绘写出人物的体感量感,唐朝女子丰盈健美的体态惟妙惟肖。

《捣练图》©张萱

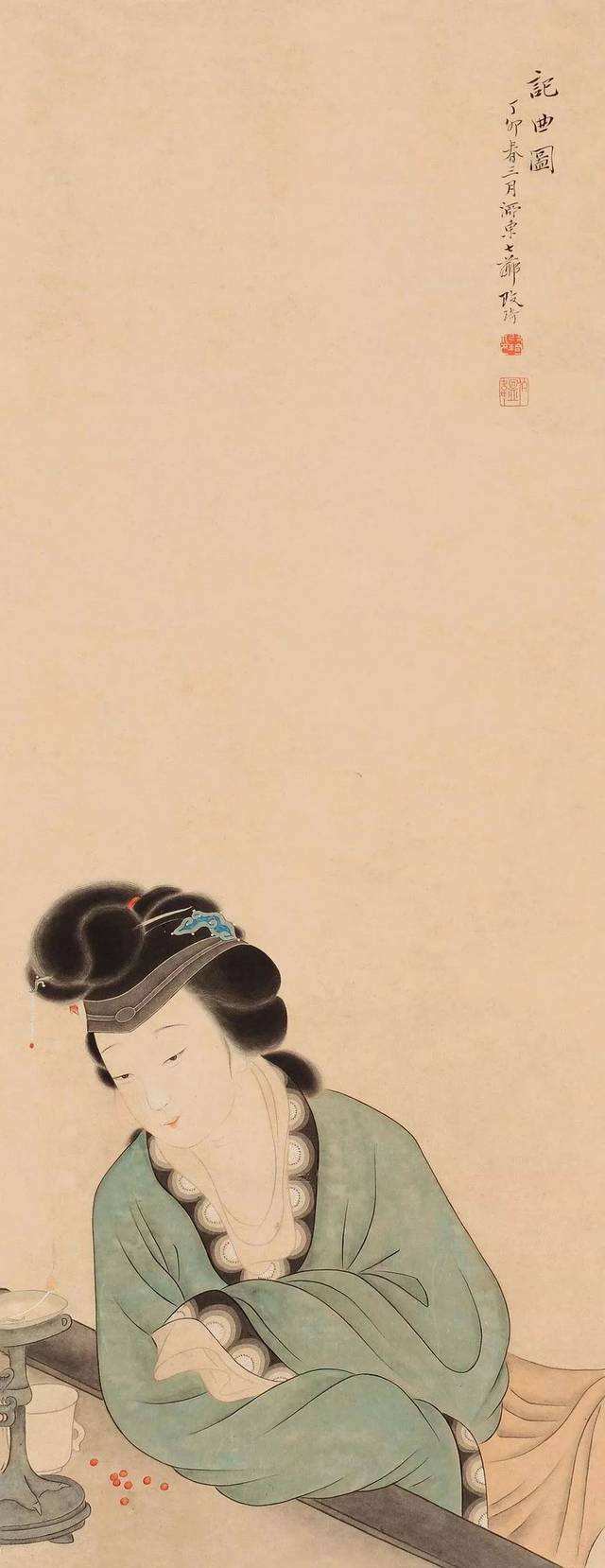

到了清代,与唐朝的雍容庄重开放大气不同,审美已转变为内敛婉约清瘦柔弱,柳眉小口瓜子脸,身材修长,气质清秀,也不似唐代那样动态,而是娴静,静中见动。

虽然这审美的变化,是来自唐宋文化转型后,“开放与外向”转为“礼教与内向”,但具体落实到画面上呈现,却正仰仗了那线条的妙用,行笔落墨处,线条排布间,自唐而清,笔墨流转间,又是一个千年。

©费丹旭

工笔画以线条为灵魂,用笔的软硬正侧,轻重疾缓,写出不同的线条,从而决定画面不同的气质。古人称作画为“写画”,讲究“骨法用笔”,而花瓣草叶竹枝山石,衣纹水波楼阁亭台,抑或是不同形象的人物,刚柔各异的鸟兽,都因其特性以不同的线条描绘。

©改琦

《簪花仕女图》有很多仿作,看似内容都在那了,但效果气质却两回事,往往就正是差在用线上。而工笔的线条之美如此,竟让人不忍为其上色,甚至由此诞生了一种绘画形式,就是白描,它原本是工笔画未经上色的底稿。

凡此种种,真真如宗白华所说的,“中国画是一种建筑的形线美,音乐的节奏美,舞蹈的姿态美”。

叁

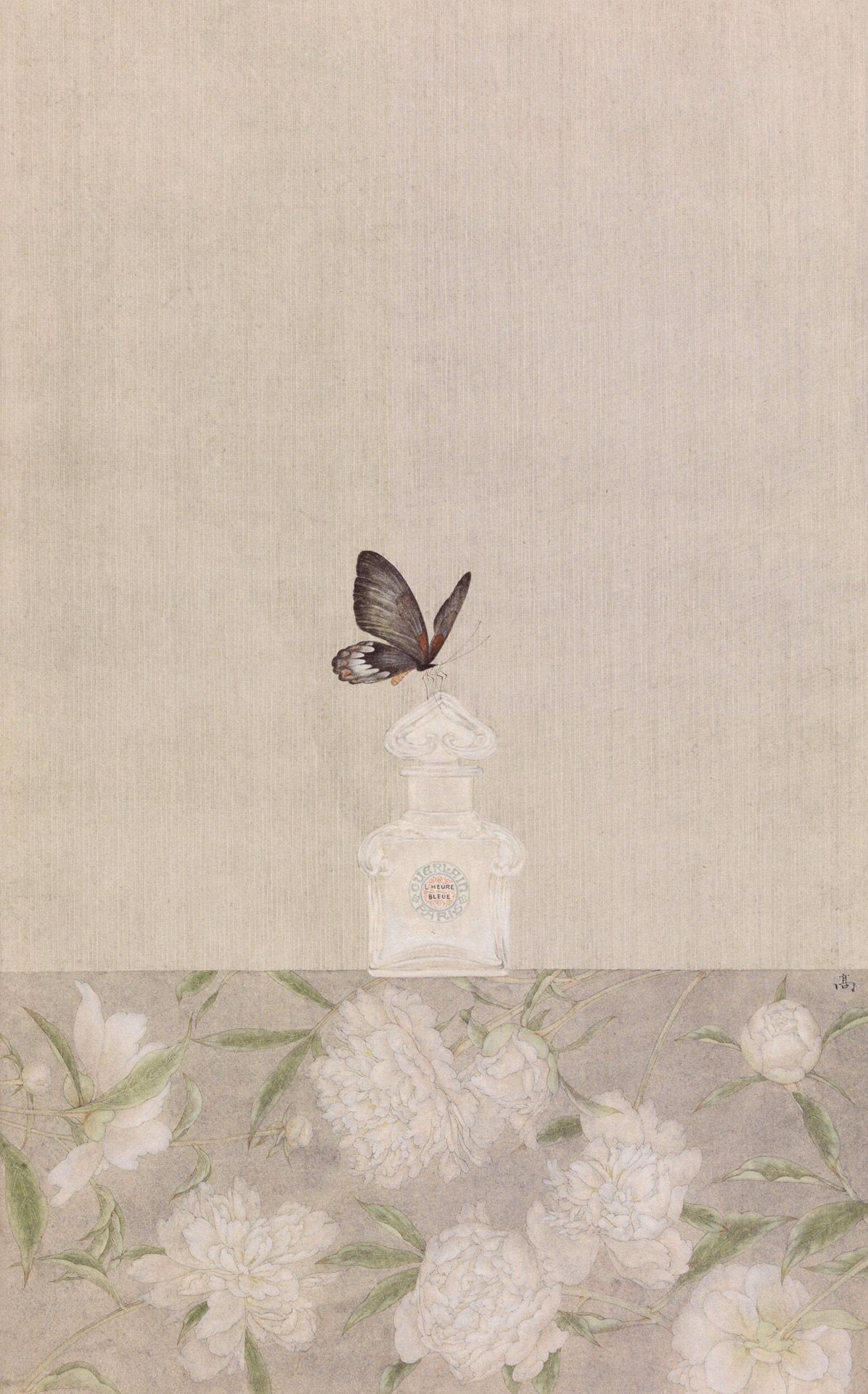

如果说古典的工笔画,都是来自遥远过去的古色古香,美则美矣,却有一种距离感,那么今人的工笔则改变了这一点,不仅符合现代人的审美,更能广泛地读懂共鸣,比如新世纪以来逐渐形成的“新工笔”。

©高茜

与古代绘画“为物传神”不同,新工笔借物像表达观念思想,入画内容大为拓宽,形式美感也变得突出。灰调色彩的画面唯美,时尚,局部夸张变形,形式上充满创新,又有跨时空非逻辑的超现实拼凑,作为工笔的当代形态,古典与现代碰撞中,开拓了新语言,继承了旧传统,也承接了工笔画整个20世纪的革新与探索。

©陈林

自宋元以降,写意水墨画成为了绘画主流,工笔相对衰落,同时保守泥古的倾向,也在绘画上愈演愈烈,以至僵化停滞。

到20世纪初,这种桎梏终于在百废待兴的时代开始打破。此时东西方都在冲破各自不同的古典主义,向来写实的西方,正从写实走向写意,已然转型一次的东方,则从写意回归写实,欧洲的“新艺术运动”借鉴了东方的写意性,中国的“中国画改良”则引进了西方的写实技法。

©郑庆余

徐悲鸿、林风眠等一批仁人志士,纷纷各抒己见,为中国画的改良拼尽全力,有的慷慨激进以至愤然,有的平和冷静默默耕耘,态度方法各异,真心为国画的切切之意却是一样。虽然摧枯拉朽的改革中,对传统难免有所误伤,但理论、教育、实践,一整套新的体系在探索中逐渐建立起来了,中国画的面貌开始更新。

©林风眠

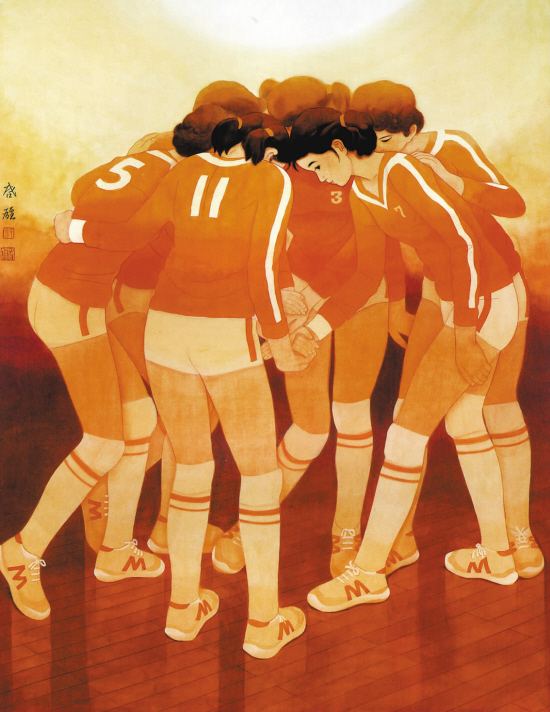

建国之后,工笔的复兴回归开始加速,典雅高古日益向活泼现代蜕变。

这个过程中,以“艺术为人民”为理念,工笔画面向生活,认同大众趣味,走向大好河山,出现了大量表现新风尚,新生活,表现时代精神,时代巨变的作品。期间又经85美术新潮,以及80年代“文化寻根”的洗礼,八九十年代之后,这种变化已大成,工笔画的面貌大不相同了。

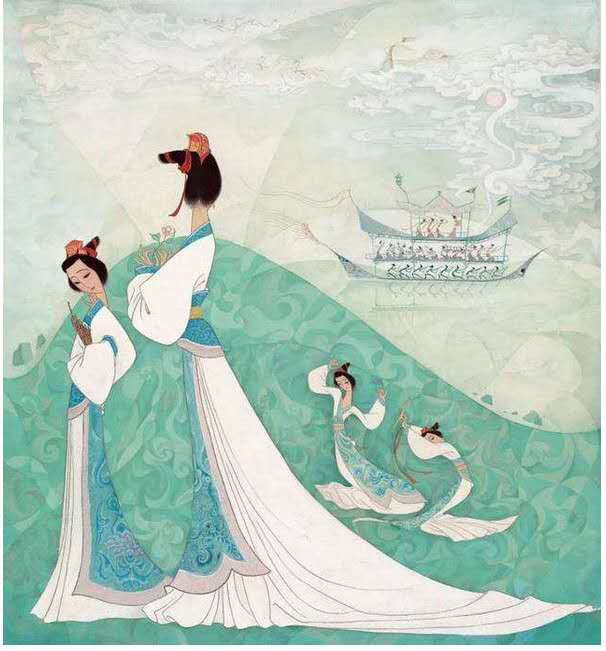

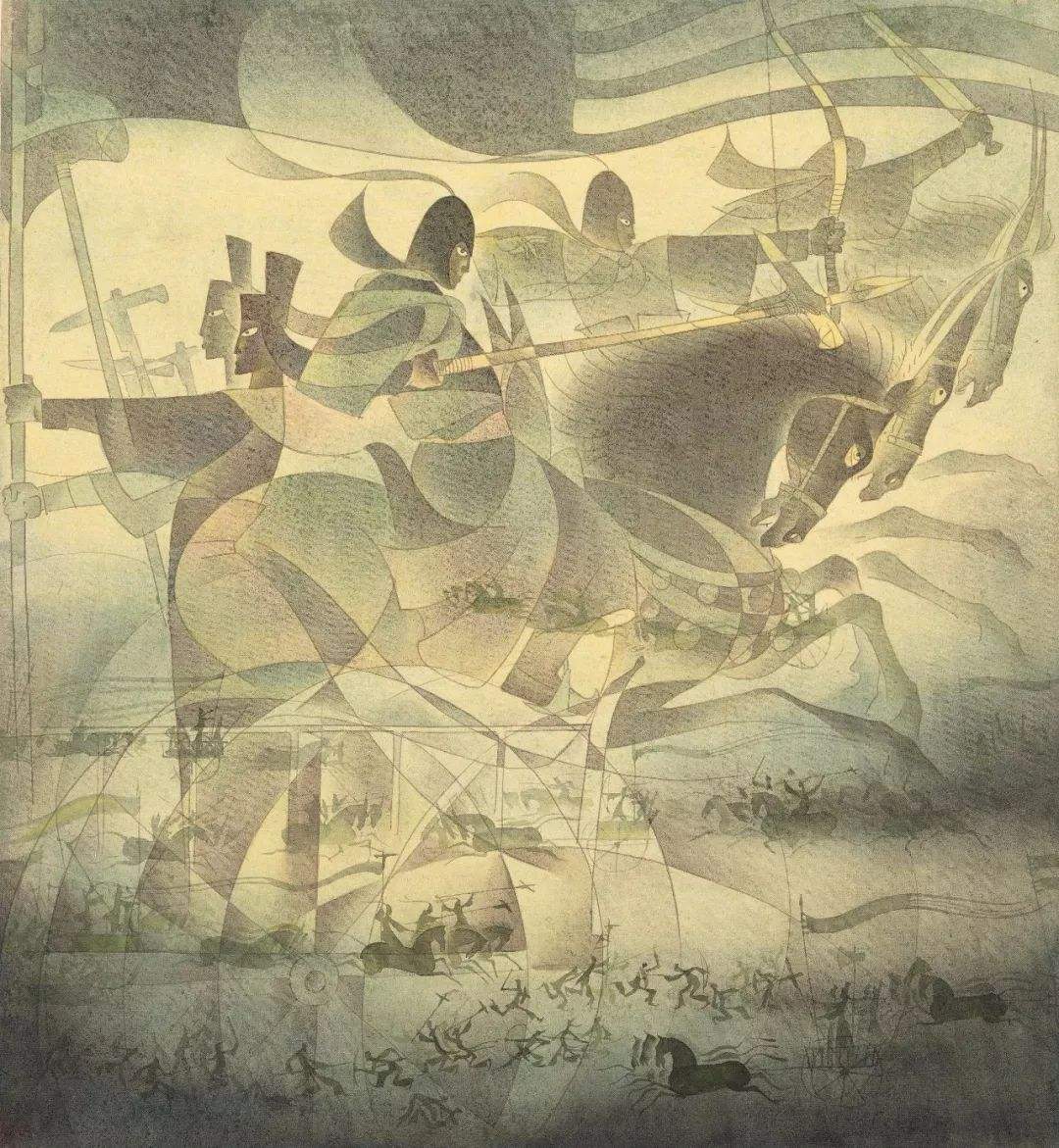

©李少文

比如李少文的《九歌》组图,极具诗歌韵味的同时,平面化、符号性、时尚感、拼凑手法、夸张变形等等,后来普遍的形式创新,都在此已集中而强烈地展现。又如何家英的工笔作品,则取材新时代中典型的人物,捕捉他们最动人的细节、神态,一颦一笑都真实感人,开创了感性审美的潮流,那唯美细腻的风格,更在后来的新工笔中延续发展。

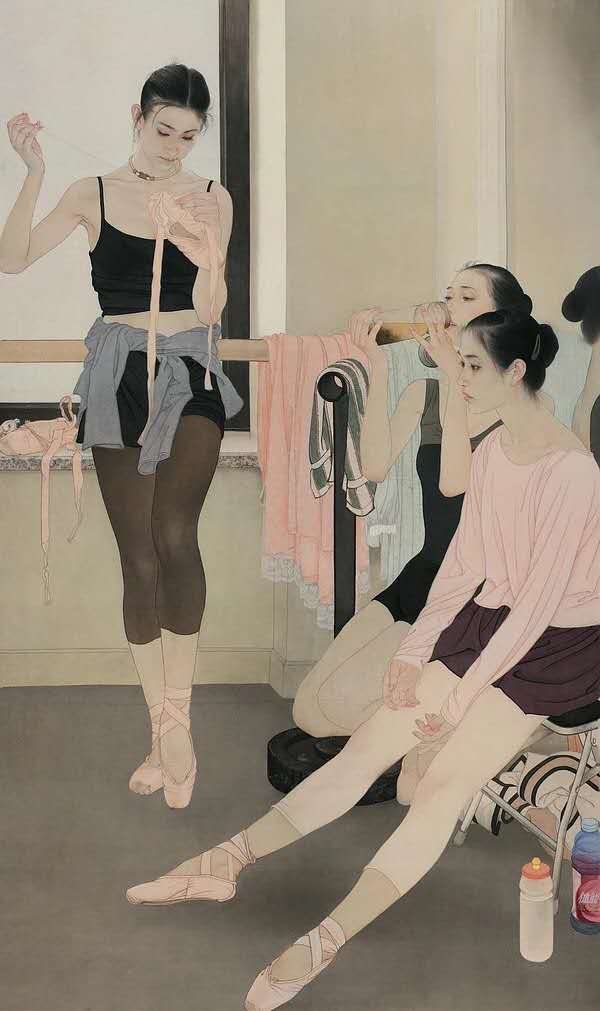

©何家英

何家英画中的人物,来自生活真实典型,总是似曾相识,让人感觉在哪里见过,却又说不清具体是谁。

©何家英

类似于此,现代工笔总能实实在在地打动人,无论是形式美感,还是意蕴内容,都让人感动共鸣,让人不知不觉思绪万千,关于自己,关于他人,关于这个时代,还有所深爱的这个国家,它的过往种种,以及它的现在和未来,好像都蓦然间更多了一份理解与体悟,也仿佛更能够热爱生活了,诸如此类,以至看完画展出来如沐春风,那种爽朗的感觉,就像刚看了一部好电影般澄澈。

©桑建国

也许不需要太多注解,所谓“笔墨当随时代”的古训,说的就是这样的意义吧。

肆

工笔的回归复兴,意义不仅仅在于绘画本身,而是所涉甚广。

自古以来,工笔就为书籍作插图,经历代发展,到明清时,小说刊本的白描插画已非常繁荣,堪称无画不书。

©任率英

近代以后,又基于此演变出连环画,20世纪中叶,随着印刷条件的进步,彩色工笔塑造的连环画成为主流,并与中国画复兴的潮流会和,工笔画家广泛参与到连环画的创作中,画作的质量极大提高,中国画的故事表现力也凸显出来,创造了盛极一时的巅峰潮流。

反应在课本与课外书上,就是那些至今为人津津乐道的精美插图。

©任率英

大体同时兴盛的中国动画,也直接承袭自工笔,为了画好动画,当时的创作者们曾不辞辛苦地赴敦煌等地观察临摹古代壁画,《大闹天宫》、《哪吒闹海》、《九色鹿》等等莫不是如此。

©《大闹天宫》,《九色鹿》,《哪吒闹海》

他们对古画传移模写,目识心记,而终可取其真。这种创作方式,与古人所说的“师法自然”本质相通。浩瀚深厚的中国艺术,经由匠心提炼,浸染出中国的动画,虽只是撷取,却已美不胜收,而这种浑然天成的美,是任谁都“设计”不出来的,它只能从文化传统中长出来。

虽然原本有望自成一派,但可惜由于各种原因,这两支工笔现代转型中的直接血脉,都在20世纪末衰落消失了,到如今已是只剩怀念。

©何家英,高云

好在中国画本身的探索从未停歇,从于非闇对中国画色彩的研究开拓,到何家英的“衡中西以相融,权工写以相合”,再到新工笔的观念先行,不可胜道的艺术家前后相继,奋力求索,不仅继承发展了工笔画,更为它对文化整体的外溢渗透创造了基础。

©于非闇

纵观历史,强大现代文化体系的形成,都与经济社会的全面腾飞耦合,现有的美系日系等都是如此。本土文化的土壤,在社会突进的滋养下,生长出独特而繁盛的文化丛林。

©周雪

观之如今我们的时代,则文化自信回归的趋势已日益明显,近年来国风国潮兴起之类的现象,可能并非只是一时的风潮,而是昭示着系统性变化的开始。

又恰逢所谓第四产业与第二次现代化的兴起,文化已不再只是配角,而是成为新的生产力,工笔的回归正当时,同时也应承担起美术对于文化的底层作用定调作用。

©徐启雄

宋元之后,虽然主流“艺术”审美转到写意水墨,但作为中国画的一种基本语言,工笔始终保持了纯艺之外,在“工艺”中的地位,并广泛应用在生活的方方面面,古代被文人雅士称为“工、术、匠”的属性,时过境迁到了现代,却展现出与时代的契合,以及不可估量的现实意义。

历经更迭变迁,几度冲击危难,默默美了几千年的工笔画,真心期待它重新归来的样子。